Introducción

Guana es un segmento presente en la estructura de varios vocablos del español hablado en Cuba que proceden de la lengua de los aborígenes (taíno o aruaco insular) y que también se encuentra en numerosos topónimos. En este artículo presentamos los resultados de la investigación de la etimología de estos vocablos, sin incluir los topónimos, los cuales serán abordados de forma independiente en otros trabajos.

Se incluyeron en el análisis 7 aruaquismos del español hablado en Cuba con el segmento guana en su estructura; de ellos, cuatro fitónimos y tres zoónimos (tabla 1).

Tabla 1

Aruaquismos del español hablado en Cuba con el segmento guana en su estructura, agrupados por campos léxicos y con su referente. Tomados de Valdés Bernal, 19911.

La Real Academia Española, en su Diccionario de la lengua española (2014), incluye dos de estos vocablos con el segmento guana en su estructura: guanabá y guanábana, sin identificarlos como aruaquismos2.

Las fuentes utilizadas incluyen cronistas de Indias y escribanos; lexicógrafos de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico; y diccionarios, gramáticas y estudios sobre el lokono, también conocido como aruaco de las Guayanas.

Los métodos aplicados fueron: el estudio comparado del aruaco insular y el lokono, y el razonamiento deductivo a partir de la información que brinda el carácter descriptivo del modelo de nominación común a ambas lenguas.

El aruaco insular y el lokono, por las correspondencias lexicales y morfológicas que presentan, pueden considerarse dialectos de una misma lengua3. En cuanto al carácter descriptivo del modelo de nominación de estas lenguas, el estudioso C.H. de Goeje refiere: “una palabra aruaca es una descripción de unas pocas características de la cosa”4. Esta peculiaridad permite encontrar pistas sobre el significado de las palabras a partir de las características de sus referentes.

Guanaro

El lexicógrafo cubano Esteban Pichardo, describe a la Paloma Sanjuanera, Zenaida aurita (figura 1), de la siguiente forma:

Es más pequeña que la Torcaz; aunque rechoncha, color ceniciento, que tornasolea un poco del vinoso; se sustenta de semillas; pone dos huevos blancos en lo alto de los árboles, haciendo su nido con regular curiosidad de palitos secos por mayo y junio; el canto es lúgubre y quejumbroso; no es tan común hasta San Juan, de dónde le viene el nombre; más en la Vueltarriba conserva el indígena de Guanaro, el macho, y Guanara, la hembra5.

Figura 1

Paloma Sanjuanera, Zenaida aurita

Los lexicógrafos Zayas 6 y Rodríguez Herrera7, registran guanara con el fonema /a/ final.

Antes de analizar la relación entre este aruaquismo y su referente, debemos examinar una valiosísima observación recogida en su “Relación de las antigüedades de los indios” por Fray Ramón Pané, encargado por Cristóbal Colón de estudiar las creencias y prácticas religiosas, de los aborígenes, quien vivió varios años entre ellos y aprendió algo de su lengua:

Dicen que estando Guahayona en la tierra adonde había ido, vio que había dejado en el mar una mujer, de lo cual tuvo gran placer, y al instante buscó muchos lavatorios para lavarse, por estar lleno de aquellas llagas que nosotros llamamos mal francés. Ella le puso entonces en una guanara, que quiere decir lugar apartado y así, estando allí, sanó de sus llagas. Después le pidió licencia para seguir su camino y él se la dio. Llamábase esta mujer Guabonito (el énfasis es nuestro)8.

Los elementos expuestos indican que el vocablo aruaco insular original era guanara, y que su paso al español como guanaro obedece al empleo del sufijo flexivo de género –o para distinguir el sexo de los ejemplares de la especie animal.

En la estructura del vocablo guanara se distinguen los segmentos guana y –ra. A partir del fragmento citado de Pané, podemos formular la hipótesis de que guana significa ‘lugar’ y el sufijo –ra aporta el significado de apartado.

En lokono también existe el sufijo –ra y su significado en esa lengua se muestra en la tabla 2.

Tabla 2

Significados de -ra en lokono

Como se aprecia, el sufijo –ra, significa ‘a distancia media’, ‘localización no esperada’, donde, además de la distancia a la que se encuentra el lugar, se destaca su carácter privado, todo lo cual coincide con la traducción de ‘apartado’, realizada por Pané para el cognado en el aruaco insular.

En cuanto a guana, es posible identificar un cognado no idéntico en la estructura del vocablo lokono wunabu, ‘(en el) suelo’, ‘abajo’11. En este vocablo, wuna posee los significados de ‘suelo’, ‘tierra’ (este último en la acepción de ‘material desmenuzable de que principalmente se compone el suelo’) y abo denota en este caso ‘junto a, sobre, en’12. También podemos encontrar este cognado no idéntico en el vocablo lokono wunapu, ‘(al) suelo, (caer) al suelo’13.

En lokono existe otro vocablo (ororo / hurruru) que posee los mismos significados de ‘suelo’, ‘tierra’14 y además incluye los de ‘lugar’ ‘región, ‘país’, ‘mundo’15. Consideramos que en el protoaruaco septentrional que dio origen al lokono y al aruaco insular, todos estos significados se denotaban mediante el vocablo wana / guana, el cual continuó siendo utilizando con este propósito en el aruaco insular a diferencia del lokono, como demuestra el fragmento citado de Pané, así como varios vocablos lokonos que nombran animales, plantas y seres míticos, donde la forma wana se ha conservado “fosilizada” (ver tabla 3).

Tabla 3

Vocablos lokonos con el segmento wana

La etimología de los dos primeros ejemplos de la tabla 3 se explicará más adelante. Resalta el hecho de que el vocablo lokono wánnana es un cognado idéntico del aruaco insular guanana. La wanania, por su parte, pudiera ser un cognado no idéntico de guananí.

Así pues, en aruaco insular, guana, ‘tierra’, ‘lugar’ + –ra, ‘a distancia media’, ‘localización no esperada’ = guanara, ‘lugar apartado’.

Según Esteban Rodríguez Herrera (citado por José Juan Arrom), el vocablo guanara se ha conservado en partes de Cuba como nombre de una paloma que vive en montes retirados22. Esta tendencia a esconderse en lo profundo del monte (un “lugar apartado”) es la característica que motivó el nombre aruaco insular de la paloma.

Guanaraiba

La Guanaraiba es una especie de árbol también conocido como Mangle prieto, cuyo nombre científico es Avicennia germinans.

Los manglares conforman extensas áreas de bosques costeros localizados en las zonas tropicales y subtropicales del planeta23. En Cuba ocupan el 5% de la superficie del país24, proporción que sin dudas fue mayor antes de la conquista española. Las especies vegetales arbóreas que conforman los bosques de mangles son fundamentalmente cuatro: Rhizophora mangle (mangle rojo), Avicennia germinans (mangle prieto), Laguncularia racemosa (patabán) y Conocarpus erectus (yana), catalogada esta última especie como pseudo mangle o especie periferal25.

El mangle prieto (Avicennia germinans) se localiza generalmente detrás la primera franja de mangle rojo (Rhizophora mangle) que ocupa la línea de la costa en la llanura costera. Mientras el mangle rojo crece sobre raíces zancudas que se entrelazan y forman una barrera de difícil tránsito, el mangle prieto presenta raíces subterráneas que producen estructuras cilíndricas llamadas neumatóforos que se levantan en el agua alrededor del árbol y cubren el suelo del manglar (ver figura 2).

Figura 2

Mangle rojo, Rhizophora mangle y Mangle prieto, Avicennia germinans

B. Mangle prieto, Avicennia germinans. Foto por Codiferous de Wikipedia en inglés CC BY SA 3.0

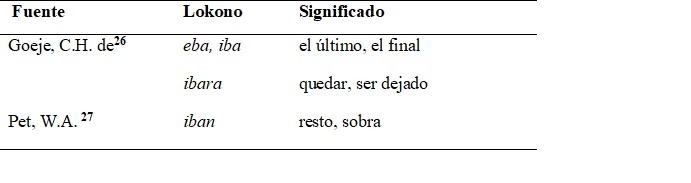

En la estructura del vocablo aruaco insular se distinguen los segmentos guanara e iba. Ya conocemos el significado del primero, en cuanto al segundo, sus significados en lokono y el de algunos vocablos derivados se presentan en la tabla 4.

Tabla 4

Significados de iba y algunos vocablos derivados, en lokono

Entonces, guanara, ‘lugar apartado’ + iba ‘final’ = guanaraiba, ‘final del lugar apartado’.

Las comunidades aborígenes de pescadores-cazadores-recolectores y también las agroalfareras, utilizaban el manglar como una zona de generación de alimentos, como señala Veloz Maggiolo en referencia a los primeros:

Las raíces del mangle son el lugar de asentamiento de millones de peces juveniles que se refugian en la zona; constituye un importante lugar de reproducción de ostiones y bivalvos afines a los mismos; las zonas pantanosas generan un hábitat muy positivo para crustáceos de diversas especies, mientras que las copas del manglar resultan sitio de anidamiento de diversas aves marinas. Ligado al mar y al río, el manglar es el sito ideal de recolección: produce proteínas naturales todo el año, atrae animales terrestres en las zonas más potables de sus aguas salobres y mantiene un nivel de reproducción animal difícilmente superable o agotable por una banda de 30 a 100 personas28.

En relación con la explotación del manglar por los agroalfareros, los investigadores Pedro P. Godo y Milton Pino apuntan: “Las tardías comunidades agroalfareras, comúnmente denominadas taínas y subtaínas en nuestros textos, también aprovecharon los recursos del manglar en dependencia de la ubicación de sus poblados, cerca de la costa y de sus sistemas de asentamiento”. Estos autores relacionan datos arqueológicos de sitios y residuarios correspondientes a estas culturas que muestran a la agricultura fuertemente complementada por los recursos marinos incluyendo los procedentes de manglares29.

En este sentido, los manglares eran lugares habituales de actividades de los aborígenes, como la pesca, la recogida de ostiones y otros moluscos, la caza de la jutía y diversos menesteres. En caso de querer alcanzar la tierra firme desde el mar, tenían que atravesar la maraña de raíces zancudas del mangle rojo, hasta llegar a la parte de la llanura costera donde crece el mangle prieto y termina la parte del trayecto más trabajosa y alejada de la tierra firme. Es el ‘final del lugar apartado’.

Guanana

Este aruaquismo insular nombra a dos especies de gansos migratorios: guanana (Anser albifrons) y guanana prieta (Anser caerulescens). La guanana prieta se encuentra en la naturaleza en dos fases de plumaje diferentes. En una de estas exhibe un color blanco casi total. En la otra fase, de la cual deriva el nombre, tiene un plumaje castaño azuloso en el cuerpo30. Con anterioridad se identificaban como especies distintas, pero se descubrió que eran formas de la misma especie, determinadas por los genes del plumaje (ver figura 3).

Figura 3

Especies de guanana

B. Guanana prieta. Anser caerulescens Foto: Ecured.cu.

Son aves migratorias de largas distancias que crían en la tundra ártica y pasan el invierno en humedales de zonas templadas, incluido el Golfo de México. Es precisamente su comportamiento migratorio, el que motiva su nombre aruaco insular.

En guanana se distinguen el segmento guana y el sufijo –na. El significado del primero ya lo conocemos, en cuanto a -na, según C.H. de Goeje, significa en lokono ‘continuación’, ‘pluralidad’31. Por su parte, Rybka lo define como un indicador de tiempo, aspecto y modo verbal que se utiliza cuando un evento es esperado a partir del contexto general y que en una oración de lugar denota una localización esperada32.

De tal forma, guana, ‘lugar’, ‘tierra’ + -na, ‘continuación’, ‘pluralidad’, ‘localización esperada’ = guanana, ‘múltiples lugares de destino’, ‘hacia otras tierras’, destacando la naturaleza migratoria del ave.

Es reveladora la circunstancia de que en lokono para nombrar a la guanana (o alguna otra especie de ganso) se utilice el mismo vocablo que en el aruaco insular, como atestigua el diccionario de los Hermanos Moravos: wánnana, ‘un ganso’ (eine Gans). Este hallazgo también confirma que en el protoaruaco septentrional que dio origen al lokono y al aruaco insular, la tierra se nombraba de la misma forma (wana / guana).

El cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, en un famoso pasaje incluido tanto en su Sumario de la natural historia de las Indias publicado en 1526 (capítulo VIII)33, como en la primera parte de la Historia general y natural de las Indias de 1535 (libro XVIII, capítulo II )34, relata como los aborígenes de Jamaica y Cuba cazaban las guananas, a las que llama “ánsares bravos”. Primero las acostumbraban a la presencia de “grandes calabazas vacías” flotando en el agua de las lagunas donde permanecían los animales, y después se ocultaban debajo de una de ellas, hasta que algún ave se posaba sobre la “calabaza”, la tomaban por las patas y la ahogaban bajo el agua.

Guanabá

Como señala Valdés Bernal, con este nombre se conocen varias especies de aves acuáticas que pertenecen a la familia de las gruidas (Botaurus lentiginosus; Nycticorax nycticorax hoactli; Nyctanassa violacea violacea) (ver figura 4).

Las tres especies residen durante el invierno en el archipiélago cubano y no se reproducen en el país. En el caso del Guanabá de la Florida, algunos individuos pueden permanecer durante todo el año en Cuba35.

Figura 4

Especies de guanabá

B. Guanabá real. Nyctanassa violacea. Foto: Ecured.cu.

C. Guanabá de la Florida. Nyctocorax nyctocorax hoactli. Foto: Ecured.cu.

Veamos los significados del sufijo –ba en lokono, los cuales se presentan en la tabla 5.

Tabla 5

Significados en lokono del sufijo -ba

Nótese que la diferencia entre ambos significados de –ba radica en que uno expresa movimiento espacial y el otro movimiento temporal (la repetición es una segunda acción alejada de la primera en el tiempo). Lo anterior confirma la observación de C. H. de Goeje acerca de que “los aruacos no hacen distinción entre el tiempo y el espacio en la forma que lo hacemos nosotros”38.

De tal forma, guana, ‘lugar’, tierra’ + -ba, ‘se aleja’, ‘otra vez’ = guanabá, ‘va a otra tierra’, ‘va a otro lugar’, describiendo la característica del guanabá de emigrar en determinada época del año.

La diferencia entre la motivación del nombre de la guanana y del guanabá, parece radicar en que, en el primer caso, las bandadas de aves que migran son muy visibles (vuelan en grandes formaciones en V invertida) y se hace patente que vienen de otras tierras, que algunas aves se quedan en Cuba y otras siguen su viaje. En resumen, las tierras donde habitan son múltiples. En el caso del guanabá, podría no ser tan evidente su vuelo migratorio y lo cierto para nuestros aborígenes era que se iban a otro lugar en determinada época del año.

Guanábana

La guanábana es un árbol de la especie Annona muricata que llamó tempranamente la atención de los conquistadores españoles. Pedro Mártir de Anglería, Fernández de Oviedo y Bartolomé de las Casas, la mencionan en sus crónicas.

De la fruta de la guanábana se hace una deliciosa bebida conocida como champola. Tiene una forma ovalada (ver figura 5) y en algunas frutas irregular y curvada.

Figura 5

Fruta de la guanábana

Los lokonos también conocen esta planta, nativa de América tropical y el Caribe, y la denominan kayedi y también sorosaka39. El primer nombre significa en lokono ‘con collar’40 y parece estar motivado por las espinas blandas que recubren la cáscara de la fruta que recuerdan los collares hechos de dientes de animales salvajes utilizados en la antigüedad por los lokonos41 y el segundo, ‘bolsa de chupar’42. Estos nombres nos indican que es la fruta de la Anonna muricata la característica de la planta que más llama la atención de los lokonos, al punto de motivar su denominación y sugieren que también en el aruaco insular es la fruta la que motiva el nombre.

El lingüista norteamericano Taylor también refiere oarafana como nombre lokono de la Annona Muricata43. Kouwenberg considera que es un vocablo cognado no idéntico del aruaco insular guanábana44.

El vocablo lokono bana posee tres significados: ‘superficie’, ‘hoja’, ‘hígado’45. Teniendo en cuenta que la guanábana puede parecerse por su forma a un hígado, consideramos que este significado es el que se corresponde con el vocablo aruaco insular.

Así pues, guana, ‘tierra’ + bana, ‘hígado’ = guanábana, ‘hígado de la tierra’.

El diccionario moravo recoge el vocablo lokono wanassuru, el cual es el nombre del “árbol trompeta”, una planta del género Cecropia, al que pertenece la yagruma. C. H. de Goeje lo registra como uanasoro y lo clasifica como de “origen (etimología) incierto”46; sin embargo, en su estructura podemos distinguir los morfemas wana y ssuru / soro. El primero es cognado del aruaco insular guana, lo cual es otra evidencia de que en el protoaruaco septentrional que dio origen al lokono y al aruaco insular existía esa palabra. El segundo vocablo lokono significa ‘chupar’, ‘flujo’47, así pues, wana, ‘tierra’ + ssuru, ‘chupar, flujo’ = wanassuru, ‘chupa de la tierra’, ‘flujo de la tierra’.

Los entrenudos de los tallos y ramas de las especies del género Cecropia son huecos y contienen un látex tóxico, características que parecen motivar el nombre lokono.

La metáfora “chupa de la tierra” recuerda a la de “hígado de la tierra” y demuestra que tales símiles son posibles en las lenguas aruacas.

Es interesante constatar que el fruto verde y el extracto acuoso de las hojas de la Annona muricata poseen propiedades hepatoprotectoras y son efectivos contra la ictericia48. Es probable que los pueblos aruacos utilizaran la planta con estos propósitos, dada su disponibilidad en el área que habitaban y la tradición de empleo de la flora con fines medicinales. No obstante, solo podemos hacer conjeturas sobre si conocían la relación entre la ictericia y el hígado y si esto también influyó en la motivación del nombre de la planta y la fruta.

Guaná

El lingüista e investigador, Sergio Valdés Bernal, refiere sobre el vocablo guaná:

Nombre con el que se conoce en el occidente de Cuba a una planta que en las provincias orientales llaman “daguilla”, de la especie Lagetta valenzuelana, de la familia de las timeliáceas, su líber suministra materia textil blanca muy resistente. También existe otra especia de guaná, clasificada por Roig y Mesa (1928) como Hildegardia cubensis, de la familia de las esterculiáceas49.

Además de la forma aguda del vocablo, también se recoge la llana, guana, por los lexicógrafos Pichardo50 y Suárez51.

Las dos especies de árboles conocidas por guaná, la Lagetta valenzuelana y la Hildegardia cubensis, son endémicas de Cuba52. Es precisamente esta característica la que motiva su nombre aruaco insular. Los pueblos aruaco hablantes, a su llegada a Cuba, observaron estos árboles que no conocían con anterioridad y, en vez de seleccionar alguna característica física para nombrarlos, lo hicieron refiriéndose a ellos como ‘del lugar’, ‘de la tierra’, utilizando el vocablo guaná.

Guananí

Valdés Bernal explica que guananí es el nombre que se aplica en Cuba a un árbol silvestre de madera dura y compacta, y que hoy en día desconocemos de que árbol se trataba53. Pichardo refiere que la madera es de grano fino y color amarillo claro54.

El hecho de que se desconozca la especie de este árbol hace arriesgado realizar una propuesta de etimología, ya que es difícil vincular su nombre a las características del referente y llegar a conclusiones sobre su relación. Por tanto, nos abstenemos de hacer propuestas sobre la etimología de este vocablo.

Discusión

Los resultados alcanzados evidencian la eficacia del empleo combinado de los métodos de investigación seleccionados para determinar la etimología de los aruaquismos que pasaron al español.

También permiten aportar información sobre la etimología hasta ahora incierta de algunos vocablos del lokono, como wánnana y uanasoro. Estos hallazgos confirman la estrecha relación filogenética entre el aruaco insular y el lokono, y demuestran que el estudio comparado de ambas lenguas también podría ser utilizado para investigar la evolución del lokono.

De las tres raíces principales de la nacionalidad cubana, fue la aborigen la que trasladó el conocimiento sobre la naturaleza del país a las otras y a la descendencia criolla que de conjunto originaron. Este es un aporte insuficientemente valorado y que incluye saberes relacionados con la agricultura, la alimentación, la construcción de viviendas, la medicina natural, la pesca y la explotación de los bosques, entre otros aspectos, sin los cuales hubiera sido difícil subsistir en los primeros siglos después de la conquista y que caracterizaron en mayor medida a los campesinos, quienes hasta el siglo XX constituían la mayor parte de la población. Todavía hoy esos conocimientos contribuyen en la vida diaria.

Los nombres aborígenes de las especies animales y vegetales que pasaron al español hablado en Cuba, incluidas las examinadas en este artículo, son también evidencia de ese legado.

Notas

- Valdés Bernal, Sergio. 1991. Las lenguas indígenas de América y el español de Cuba. Editorial Academia, La Habana.

- Real Academia Española. 2014. Diccionario de la lengua española. Vigésimo tercera edición. www.rae.es

- Kouwenberg, Silvia. 2010. Taino´s linguistic affiliation with mainland Arawak. En Proceedings of the twenty-second congress of the International Association for Caribbean Archaeology (IACA). The Jamaica National Heritage Trust.

- Goeje, C. H. de.1928. The Arawak Language of Guiana. Cambridge University Press. www.cambridge.org. Página 236.

- Pichardo, Esteban. 1875. Diccionario provincial casi razonado de vozes y frases cubanas. Cuarta Edición. La Habana. Página 277.

- Zayas, Alfredo. 1914. Lexicografía Antillana: diccionario de voces usadas por los aborígenes de las Antillas mayores y de algunas menores y consideraciones acerca de su significado y de su formación. La Habana. Página 260.

- Arrom, José Juan. 1990. Notas, mapas y apéndices a la nueva versión de la Relación acerca de las antiguedades de los indios de Fray Ramó Pané. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana. Página 64.

- Pané, Ramón. 1990. Relación acerca de las antigüedades de los indios. Nueva versión con notas, mapas y apéndices por José Juan Arrom. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana. Página 27.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Página 143.

- Rybka, K. A. 2016. The Linguistic Encoding of Landscape in Lokono. LOT. Utrecht. https://www.researchgate.net. Páginas 63, 98, 145-146.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Páginas 35, 111, 120.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Página 108.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Páginas 35, 111.

- Patte, M. F. 2011. La langue Arawak de Guyane. Preséntation historique et dictionnaires arawak-français et français arawak. IRD Éditions. Página 98.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Páginas 38, 166.

- Hermanos Moravos. 1882. Arawakisch-Deutches Wörterbuch, Abschrift eines im Besitze der Herrnhuter Bruder-Unität bei Zittau sich befindlichen-Manuscriptes. En Grammaires et Vocabulaires Roucouyene, Arrouague, Piapoco et D’autre Langues de la Région des Guyanes, par MM. J. Crevaux, P. Sagot, L. Adam. Paris, Maisonneuve et Cie, Libraries-Editeurs. http://books.google.com. Página 164.

- Hermanos Moravos. 1882. Obra citada. Página 164.

- Patte, Marie France. 2011. Obra citada. Página 226.

- Bennett John Peter. En Patte, Marie France. 2011. Obra citada. Página 225.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Páginas 33, 200.

- Goeje, C. H. de. 1939. Nouvel examen des langues des Antilles: avec notes sur les langues arawak-maipure et caribes et vocabulaires shebayo et Guayana (Guyane). Journal de la Société des américanistes, Nouvelle Série, Vol. 31, No. 1 (1939), pp.1-120. Published by: Société des Américanistes. Stable URL: https://www.jstor.org/stable/24601998. Página 7.

- Arrom, José Juan. 1990. Obra citada, Página 64.

- Leda Menéndez, José M. Guzmán y Ángel Priego. 2006. “Manglares del Archipiélago Cubano: aspectos generales”. En Ecosistema de manglar en el Archipiélago Cubano Estudios y experiencias enfocados a su gestión. Editorial Academia. La Habana. Página 15.

- Leda Menéndez, José M. Guzmán y Ángel Priego. 2006. Obra citada. Página 17.

- Leda Menéndez, José M. Guzmán y Ángel Priego. 2006. Obra citada. Página 21.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Páginas 15, 68, 145.

- Pet, Willem J. A. 2011. A Grammar Sketch and Lexicon of Arawak (Lokono Dian). SIL e-Books. Página 135.

- Veloz Maggiolo, Marcio. 1980. Las sociedades arcaicas de Santo Domingo. Museo del Hombre Dominicano y Fundación García Arévalo. Santo Domingo. Páginas 34-35.

- Godo, Pedro P. y Pino, Milton. 2006. “Sociedades aborígenes de Cuba: sistemas de asentamiento y economía del manglar”. En Ecosistema de manglar en el Archipiélago Cubano. Estudios y experiencias enfocados a su gestión. Editores científicos: Leda Menéndez Carrera y José Manuel Guzmán Menéndez. Editorial Academia. La Habana.

- El zoologico electronico. www.damisela.com/zoo/ave/otros/anser/anatidos/gansos/caerulescens/index.htm.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Páginas 35.

- Rybka, K. A. 2016. The Linguistic Encoding of Landscape in Lokono. LOT. Utrecht. https://www.researchgate.net. Páginas 63, 98.

- Fernández de Oviedo y Valdés, Gonzalo. Sumario de la Natural Historia de las Indias. Fondo de Cultura Económica. México – Buenos Aires. www.HistoriaDelNuevoMundo.com.

- ————————————– 1853. Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano. Real Academia de Historia. Madrid. http://books.google.com

- Navarro, N. 2021. Lista anotada de las aves de Cuba. Ediciones Nuevos Mundos, (4).

- Patte, Marie France. 2011. Obra citada. Páginas 26, 53.

- Pet, Willem J. A. 2011. Obra citada. Página 36.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Páginas 49.

- Patte, Marie France. 2011. Obra citada. Páginas 123, 203.

- Patte, Marie France. 2011. Obra citada. Página 235.

- Sobre estos collares, ver Brett W. H. 1868. The Indian Tribes of Guiana. Their Condition and Habits. R. Clay, son and Taylor, Printers. London. https://books.google.com. Pagina 26 y la ilustración “snake catcher” en el frontispicio de esa obra.

- Soro es una raíz presente en vocablos lokonos que denotan las formas en que se generan los flujos líquidos, como: a-soroto, ‘chupar’; a-sorokodo, ‘derramar, brotar’; soropa, ‘sirope, melaza’, entre otras, mientras saka es un vocablo “creole”, resultado del contacto con otras lenguas, que significa ‘bolsa’. Ver C. H. de Goeje, 1928, páginas 41, 156-157 y Patte, 2011, páginas 191, 203.

- Citado por Valdés Bernal.1991. Obra citada. Página 219, y Kowenberg, 2010. Obra citada Página 682.

- Kowenberg, 2010. Obra citada Páginas 680-682.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Página 107.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Página 266.

- Ver nota 42.

- Ortiz-Septién, Grecia y Campos-Ortiz, Sarahí. 2018. Propiedades curativas de las hojas de guanábana (Annona muricata) y su impacto potencial fármaco-industrial. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Facultad de Ciencias Biológicas. https://icuap.buap.mx

- Valdés Bernal, Sergio. 1991. Obra citada. Página 218.

- Pichardo, Esteban. 1875. Obra citada. Página 174.

- Suárez, Constantino. 1921. Vocabulario cubano. La Habana. Página 261.

- Grupo de Especialistas en Plantas Cubanas – CSE/UICN. 2016. Lista roja de la flora cubana. En Bissea, Boletín sobre Conservación de Plantas del Jardín Botánico Nacional de Cuba, Vol. 10. Número Especial 1. http://repositorio.geotech.cu/jspui/. Páginas 232, 239.

- Valdés Bernal, Sergio. 1991. Obra citada. Páginas 220, 221.

- Pichardo, Esteban. 1875. Obra citada. Página 176.

Obra registrada en el Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA).