Por mucho que se difiera en la valoración sobre el significado y repercusión del Encuentro de Culturas en 1492, no cabe dudas de que fue un momento trascendental que cambió el curso de la historia. Esta realidad le confiere especial relevancia geográfica e histórica al lugar donde se produjo el contacto inicial: la isla de Guanahaní en el archipiélago de las Lucayas, actuales Bahamas. El nombre, además, constituye posiblemente el primer topónimo aborigen escuchado y registrado (en el diario de Colón) por los europeos en el nuevo continente, aspectos todos que constituyen incentivos para el estudio de su etimología. El hecho de que aún se discuta cuál es esta isla y la posibilidad de contribuir a resolver esta interrogante mediante el análisis lingüístico, refuerzan la motivación para abordar el tema.

Los aborígenes que habitaban las Lucayas hablaban una lengua sudamericana de la familia aruaca, conocida como aruaco insular o taíno, la cual también se hablaba en todas las Antillas Mayores. Aunque existían distintas variantes o dialectos, eran inteligibles entre ellos. Por eso el intérprete lucayo de Cristóbal Colón se pudo comunicar con las poblaciones aborígenes de Cuba, con excepción de los Guanahatabeyes, durante el segundo viaje del Almirante1. El estudio de la etimología de vocablos del aruaco insular se realiza mediante el análisis lingüístico comparativo con otras lenguas aruacas, en particular el lokono de la región de Las Guayanas.

En la actualidad existe una propuesta de etimología del vocablo guanahaní, realizada por Julian Granberry y Gary S. Vescelius, lingüistas norteamericanos, quienes consideraban que los topónimos taínos reflejaban una visión del espacio que vinculaba el “este” o “cercano” y el “oeste” o “lejano” mediante una ubicación geográfica central, la cual frecuentemente se encontraba en zonas costeras o en un estrecho entre las islas. Suponían, además, que esos topónimos reflejaban la dirección del movimiento de los taínos durante su migración a través de las Antillas, de este a oeste y de “abajo” hacia “arriba”. Los procedimientos utilizados por estos investigadores también incluían la descomposición de los topónimos en las sílabas que los formaban y su comparación con los diccionarios y otros estudios de lenguas aruacas para determinar si se podía encontrar un morfema con igual o similar forma fonológica y su denotación semiológica acompañante2.

De esa manera, realizaron la siguiente propuesta: wa, ‘tierra’, ‘lugar’, ‘país’ + na, ‘pequeño’ + ha, ‘arriba’ + ní, ‘agua’ = Guanahaní, ‘Pequeña tierra aguas arriba’ (Small Upper Waters Land)3.

Silvia Kouwenberg, una lingüista de la Universidad de las Indias Occidentales (Mona), en Jamaica, considera que los intentos de análisis morfológico de Granberry y Vescelius son frecuentemente especulativos, y esto es aún más cierto en el caso de su tratamiento de los topónimos taínos4. Somos de la misma opinión.

En primer lugar, generalizar que el método toponímico del aruaco insular obedece a la dirección y otras particularidades del movimiento migratorio es un error. El aruaco insular sigue un modelo de nominación descriptivo, al igual que el lokono. John Petter Bennett, hablante nativo de esa última lengua, explica este rasgo de la siguiente forma:

Algunas cosas parecen tener varios nombres diferentes, pero esto solo se debe a que la gente suele nombrar o identificar algunos animales o cosas de acuerdo a un atributo particular que posean; puede ser debido al trino o canto de un ave, o al olor o gesto de un animal. Por ejemplo, la gente llama al tipo mayor de pecarí keheroñ, a causa del fuerte olor del animal. Llaman al pájaro karoba, hanakwa, debido a su canto. El animal conocido como vaca de los arbustos (tapir), se nombra kama en Loko, pero habitualmente lo llaman maiupuri que es su nombre en Caribe. Cuando usted sepa cómo hablar Loko, podrá decir cuál es el nombre real y cuál es solo un sobrenombre de cualquier animal5.

C. H. de Goeje, autor de uno de los estudios más citados sobre el lokono, también señala esta característica de esa lengua:

… En el aruaco tenemos una lengua bien desarrollada, en la cual existe una conexión íntima y esencial entre la idea y la palabra. …Una palabra aruaca es una descripción de unas pocas características de la cosa, y la misma cosa puede ser también descrita mencionando otras características que le pertenecen. Y en esta forma, los sinónimos pueden entrar en uso sin que exista ninguna desviación de los principios de la lengua6.

El investigador Konrad Rybka, en su obra, The Linguistic Encoding of Landscape in Lokono, apunta que la mayoría de los nombres de lugar en lokono son acuñados de acuerdo con las características físicas del entorno7.

Los topónimos del aruaco insular siguen esa misma pauta. Puede ser que en alguna oportunidad la característica que motive el nombre esté relacionada con el movimiento migratorio, como, por ejemplo, la región de la Española nombrada Caicimú, ‘frente del cayo’, pero estos casos están lejos de ser la generalidad como demuestran varios estudios publicados por nosotros en La otra raíz, donde se analiza la etimología de topónimos del aruaco insular. Así, un lugar se puede nombrar Guanabo por ser una ’tierra baja’8; Guanajay, por ser ‘tierra alta’9; Guane, por estar constituido su suelo por ‘arena’10; Haití, por ser una ‘región montañosa’11, etc. Además, la forma sumamente específica del método propuesto por Granberry y Vescelius que incluye más de un parámetro (este/oeste, abajo/arriba), es aún menos probable.

Asimismo, el significado que asignan Granberry y Vescelius a diferentes morfemas que integran la estructura de los topónimos del aruaco insular, suele ser erróneo. Ejemplificaremos esta afirmación durante nuestra propuesta de etimología de Guanahaní.

En la estructura del topónimo, se distinguen los segmentos guana + ha+ ní = guanahaní.

El primero, guana, significa ‘tierra’, ‘lugar’, etimología que analizamos en profundidad en el artículo “Misterios aruacos en el español hablado en Cuba: Guana”, publicado en La otra raíz12. A continuación presentamos un resumen de los elementos principales:

Fray Ramón Pané, encargado por Cristóbal Colón de estudiar las creencias y prácticas religiosas de los aborígenes, quien vivió varios años entre ellos y aprendió algo de su lengua, escribió que guanara “quiere decir lugar apartado”13. Ese vocablo está formado por los segmentos guana y –ra. El segundo posee un cognado idéntico en lokono, un sufijo demostrativo que denota una distancia media del que habla y que indica la localización no esperada de un evento14. De tal forma, guana, ‘lugar’ + -ra, ‘distancia media del que habla’, ‘localización no esperada’ = guanara, ‘lugar apartado’.

Es posible, además, identificar un cognado no idéntico de guana en la estructura de los vocablos lokonos wunabu, ‘(en el) suelo’, ‘abajo’15 y wunapu, ‘(al) suelo’, ‘(caer al) suelo’16.

En otras voces de esa lengua que nombran animales, plantas y seres míticos, la forma wana, idéntica a la del aruaco insular, se ha conservado “fosilizada”, como por ejemplo: wanassuru, ‘árbol trompeta (Cecropia)17 y wánnana, ‘un ganso’18. El primero significa literalmente ‘chupa de la tierra’ (wana, ‘tierra’ + ssuru, ‘chupar’19 = wanassuru, ‘chupa de la tierra) y parece estar motivado por el hecho de que los entrenudos de los tallos y ramas de las especies del género Cecropia son huecos y contienen un latex tóxico. El segundo, es un cognado idéntico de la voz aruaco insular guanana, ‘ganso migratorio’ y literalmente significa ‘hacia otras tierras’ (wana, tierra + -na, ‘continuación’, ‘pluralidad’, ‘localización esperada’20,21 = guanana, ‘hacia otras tierras’), destacando la naturaleza migratoria del ave.

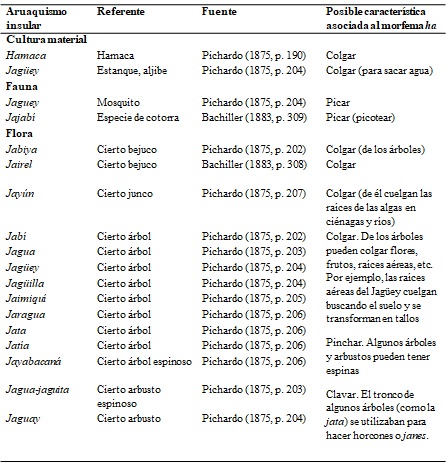

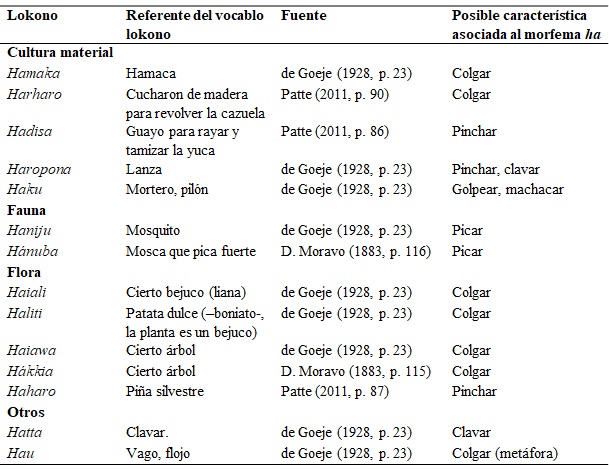

El morfema ha, por su parte, como hemos explicado en otros trabajos22, se utiliza para denotar el movimiento de un ente en una dirección determinada. En el análisis de una muestra de 18 aruaquismos insulares y 14 vocablos del lokono con la raiz ha en su estructura, se encontró que en los referentes se repiten las características de: ‘colgar’, ‘picar’, ‘pinchar’, ‘clavar’ y ‘golpear’ (ver tablas 1 y 2 en anexo).

El morfema ha también es utilizado en lokono como sufijo de futuro con el significado: ‘certeza futura’23. Nótese que el movimiento hacia el futuro, en sentido figurado, puede ser concebido como una acción que parte de un extremo en el presente hacia otro en el porvenir. Asimismo, el vocablo lokono hadali, ‘sol’24, parece guardar relación con la percepción de los rayos solares como entes con un extremo en el astro rey y otro que calienta e inclusive ‘pica’ en la tierra.

El último morfema en la estructura de Guanahaní, es el sufijo –ni, ‘agua’, el único de los que integran el vocablo cuyo significado es correctamente señalado por Granberry y Vescelius. Efectivamente, el sufijo –ni es una forma abreviada del vocablo aruaco insular guani, ‘agua’, cognado no idéntico del lokono wuini, oini, ‘agua’25. El vocablo guani y el sufijo –ni están presente en muchos topónimos que designan ríos o lugares costeros en Cuba: Guanimar, Jiguaní, Caburní, Cabonico, Camajuaní, Hatibonico, entre otros. Así pués, guana, ‘tierra’ + ha, ‘movimiento en una dirección determinada’ + -ni, ‘agua’ = guanahaní, ‘agua que entra en la tierra’.

Como se conoce del diario de Cristobal Colón, Guanahaní se caracterizaba por “muchas aguas, y una laguna en medio muy grande”26. Muchas islas de las Bahamas tienen lagunas en su interior, pero el hecho de que está peculiaridad haya motivado el nombre aborigen “Agua que entra en la tierra”, implica que el tamaño y otras características de ese cuerpo de agua deben ser tales que diferencian a esa isla de las demás. El nombre aborigen también revela que esas aguas procedían del mar y eran saladas.

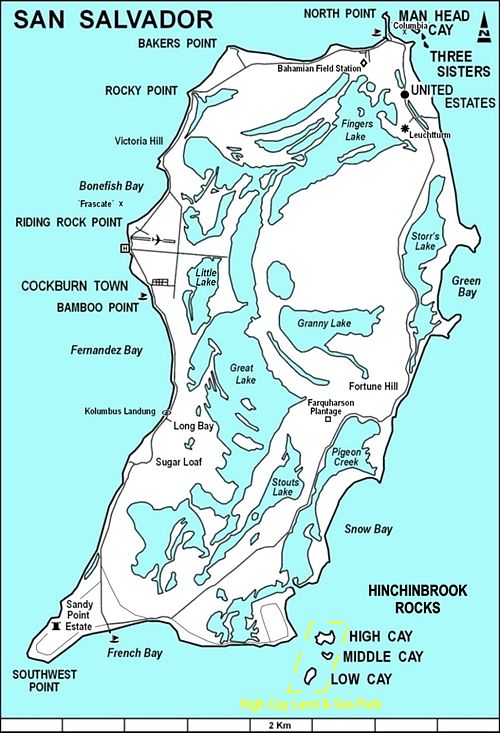

Solamente una isla de las Bahamas posee una laguna interior en su parte central que, por su magnitud y proporción de la superficie que ocupa, se diferencia del resto: la actual San Salvador, nombrada con anterioridad (hasta 1925) isla Watling. Como se aprecia en la Figura 1, ese cuerpo de agua ocupa practicamente toda la parte central de la isla. Mide 16 km de largo de norte a sur y llega a los 3 km en su parte más ancha, y el agua de la laguna es de mar27, lo cual coincide con el significado de Guanahaní en nuestra propuesta de etimología.

Es necesario señalar que Las Casas en un pasaje de su Historia de las Indias, se refiere a Guanahaní y dice que “En medio della estaba una laguna de buen agua dulce de que bebían”28. Coincidimos con Paulo Emilio Taviani, quien señala que las Casas nunca estuvo en las islas Lucayas y que la referencia al agua dulce de la laguna es una adición arbitraria29. Es posible que se haya confundido por el hecho de que en la isla sí existen fuentes de agua dulce y los expedicionarios se abastecieron de ella. En su diario, Colón refiere: “y la gente, que venían todos á la playa llamándonos y dando gracias á Dios; los unos nos traían agua, otros otras cosas de comer”30 [El énfasis es nuestro].

Figura 1

Isla de San Salvador en las Bahamas

Aunque todavía se discute cuál isla de las Bahamas es Guanahaní, muchos investigadores que han estudiado el tema considera que se trata de la antigua isla de Watling y actual San Salvador, basados en la coincidencia de sus características con las descritas por Colón, así como en hallazgos arqueológicos de artefactos coloniales européos de fines del siglo XV, muchos de los cuales tienen su origen en españa y coinciden con las descripciones de los intercambiados con los Lucayos locales en el Diario de Colón31.

Los resultados del presente análisis etimológico del topónimo aruaco insular Guanahaní, confirman que se trata de San Salvador.

Anexo

Tabla 1

Selección de aruaquismos insulares con la raíz ha en su estructura, sus referentes, fuentes y posible característica asociada

Tabla 2

Selección de vocablos del lokono con la raíz ha en su estructura, sus referentes, fuentes y posible característica asociada

Referencias

- Mártir de Anglería, Pedro. 1892. “Décadas del nuevo mundo”. Década primera. Libro III. Capítulo 3. En Fuentes históricas sobre Colón y América. Madrid. https://archive.org.

- Granberry, Julian y Vescelius, Garry S. 2004. Languages of the Pre-Columbian Antilles. Páginas 63-77. The University of Alabama Press. Tuscaloosa, Alabama.

- Granberry, Julian y Vescelius, Garry S. 2004. Obra citada. Páginas 80-86.

- Kouwenberg, Silvia. 2010. “Taino´s linguistic affiliation with mainland Arawak”. En Proceedings of the twenty-second congress of the International Association for Caribbean Archaeology (IACA). The Jamaica National Heritage Trust. Página 684.

- Bennett, John Peter. 1995. Twenty-Eigth Lessons in Loko (Arawak). A teaching guide, Walter Roth Museum of Anthropology, Georgetown, Guyana. Página 5.

- Goeje, C. H. de.1928. The Arawak Languaje of Guiana. Cambridge University Press. Página 236. www.cambridge.org.

- Rybka, K. A. 2016. The Linguistic Encoding of Landscape in Lokono. LOT. Utrecht. Página 266. https://www.researchgate.net.

- Celeiro Chaple, Mauricio. 2023. Guanabo, tierra baja. www.laotraraiz.cu.

- Celeiro Chaple, Mauricio. 2024. Guanajay, tierra alta. www.laotraraiz.cu.

- Celeiro Chaple, Mauricio. 2025. El Gua aborigen en el español de Cuba. www.laotraraiz.cu.

- Celeiro Chaple, Mauricio. 2024. Guanajay, tierra alta. www.laotraraiz.cu.

- Celeiro Chaple, Mauricio. 2023. Misterios aruacos en el español de Cuba: Guana. www.laotraraiz.cu.

- Pané, Ramón. 1990. Relación acerca de las antigüedades de los indios. Nueva versión con notas, mapas y apéndices por José Juan Arrom. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana. Página 27.

- Rybka, K. A. 2016. The Linguistic Encoding of Landscape in Lokono. LOT. Utrecht. Página xx. https://www.researchgate.net.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Páginas 35, 111, 120.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Páginas 35, 111.

- Hermanos Moravos. 1882. Arawakisch-Deutches Wörterbuch, Abschrift eines im Besitze der Herrnhuter Bruder-Unität bei Zittau sich befindlichen-Manuscriptes. En Grammaires et Vocabulaires Roucouyene, Arrouague, Piapoco et D’autre Langues de la Région des Guyanes, par MM. J. Crevaux, P. Sagot, L. Adam. Paris, Maisonneuve et Cie, Libraries-Editeurs. http://books.google.com. Página 164.

- Hermanos Moravos. 1882. Obra citada. Página 164.

- Soro / ssuru es una raíz presente en vocablos lokonos que denotan las formas en que se generan los flujos líquidos, como: a-soroto, ‘chupar’; a-sorokodo, ‘derramar, brotar’; soropa, ‘sirope, melaza’, entre otras. Ver C. H. de Goeje, 1928, páginas 41, 156-157.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Página 35.

- Rybka, K. A. 2016. The Linguistic Encoding of Landscape in Lokono. LOT. Utrecht. Páginas 63, 98. https://www.researchgate.net.

- Celeiro Chaple, Mauricio. 2024. Guanajay, tierra alta. www.laotraraiz.cu.

- Pet, Willem J. A. 2011. A Grammar Sketch and Lexicon of Arawak (Lokono Dian). SIL e-Books. Página 35.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Páginas 150, 255.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Páginas 35, 167.

- Colón, Cristobal. 1892. “Relación del primer viaje de D. Cristobal Colón para el descubrimiento de las Indias puesta sumariamente por Fray Bartolomé de las Casas”. En Relaciones y cartas de Cristobal Colón. Página 26. Madrid.

- Taviani, Paulo Emilio. 1991. “Why We Are Favorable for the Watling-San Salvador Landfall”. En Proceedings of the first San Salvador Conference, Columbus and his World. Compilado por Donald T. Gerace. Páginas 201 y 203.

- Las Casas, Bartolomé de. Historia de las Indias. Tomo I. Página 204. Fundación Bilioteca Ayacucho.

- Taviani, Paulo Emilio. 1991. Obra citada. Página 203.

- Colón, Cristobal. 1892. Obra citada. Página 27.

- Blick, Jeffrey P. 2014. “El caso de San Salvador como sitio del desembarco de Colón en 1492. Principios de Arqueología histórica aplicados a las evidencias actuales”. En Cuba ArqueológicaAño VII, núm. 2. Páginas 29-49.

- Pichardo, Esteban. 1875. Diccionario provincial casi razonado de vozes y frases cubanas. Cuarta Edición. La Habana.

- Bachiller y Morales, 1883. Antonio. Cuba primitiva. La Habana.

- Hermanos Moravos. 1882. Obra citada.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada.

- Patte, Marie France. 2011. La langue arawak de Guyane, Présentation historique et dictionnaires arawak-français et français-arawak. IRD Éditions. Marseille. https://horizon.documentation.ird.fr.