Las palabras tienen historia y destino: nacen, se transforman en su fonética, morfología y significado, ganan popularidad o son poco utilizadas, pasan o no de una lengua a otra, perviven o mueren. La historia de las palabras está intimamente ligada a la de los pueblos, en especial cuando son propias del habla de un país y dejan marcas distintivas en el tejido de la identidad nacional.

Jan y coa son dos vocablos con significados relacionados que presentan grandes contrastes en su ingreso y recorrido diacrónico por el habla popular cubana, así como en las apreciaciones de los lexicógrafos sobre ellos. En este trabajo pretendemos demostrar que ambas voces son de procedencia indoantillana, describir las diferencias en su historia y establecer plenamente su etimología. Al proyectar luz sobre el proceso de su incorporación al español hablado en Cuba, estaremos contribuyendo a iluminar aspectos de la formación de la identidad nacional.

Casi tres siglos separan las fechas en que estas voces aparecen por primera vez en los registros. El primero que documentó coa fue el cronista de Indias Gonzalo Fernández de Oviedo en 15501, aunque los españoles conocían desde mucho antes la herramienta agrícola aborigen que nombra el vocablo. El Padre de Las Casas relata como en el año 1498, un cacique de la Española se presentó con miles de hombres con coas y le ofreció a Bartolomé Colón labrarle un gran campo a cambio de la libertad de su mujer, hermana del cacique rebelde Mayobanex2.

En la primera etapa de la conquista y de los repartimientos de indios, la necesidad de organizar la producción de alimentos y la escasez de herramientas traídas de Europa colocó a los conquistadores en una posición de dependencia en relación con la coa. En la carta de Diego Velázquez de Cuellar al rey de España del primero de abril de 1514, donde relata las nuevas sobre la conquista de Cuba, el gobernador le traslada al monarca la necesidad de herramientas “para sacar oro y para facer las labranzas”3.

En cambio, jan no es registrada hasta 1836, cuando el destacado geógrafo y lexicógrafo, Esteban Pichardo, publicó la primera edición de su Diccionario provincial de voces cubanas.

¿Cómo se explica esta diferencia en las fechas de registro de esas voces? Coa fue incorporada rapidamente al español, debido a la necesidad de alimentos producidos por los indígenas y a la correspondiente atención que generó esta situación en los españoles. Por su parte, jan ingresó al español hablado en Cuba en medios sociales establecidos posteriormente a la primera etapa de la conquista, caracterizados por el mestizaje biológico y cultural de los aborígenes con los españoles y otros habitantes con distinta procedencia. Los cubanismos generados como resultado de este proceso pudieron imponerse de forma gradual en la lengua incluso cuando existían otros vocablos para denominar al referente correspondiente, como es el caso de jan, lo cual examinaremos más adelante.

Estas diferencias en su incorporación al español, es una de las razones por las que jan se mantuvo como un cubanismo exclusivo, mientras la voz coa, utilizada en las Antillas Mayores, se extendió a México y Centroamérica llevada por los conquistadores. El lingüista e investigador Sergio Valdes Bernal explica que cuando los españoles comenzaron a colonizar las tierras continentales llevaron consigo los conocimientos aprendidos en la convivencia con los aborígenes de las Antillas Mayores y sus voces, y cita la opinión del filólogo español Manuel Alvar:

Las voces arahuacas se extendieron como una mancha de aceite sobre todo el continente: no hubo rincón al que no llegaran los términos taínos. Convertidos el náhuatl y el quechua en lenguas generales de Meso y Suramérica, respectivamente, el taíno fue la única superestructura léxica que cubrió a las dos grandes lenguas prehispánicas. El español llevó por todas partes lo que había aprendido en las Antillas4.

En Cuba, el significado de coa no ha sufrido cambios significativos en el transcurso del tiempo, mientras jan posee numerosas acepciones en el habla popular, muchas de ellos añadidas como resultado de la evolución semántica del vocablo.

Férnandez de Oviedo describe la coa como un palo que usaban los indios para sacar raíces5, Bartolomé de Las Casas agrega algunos detalles, al retratarla como un palo de una braza, tostada la punta, que se usaba como azada6,7.

Con el tiempo, en Cuba, el significado de coa solamente se ha ampliado en una nueva acepción que nombra a la variante moderna del instrumento con una punta de hierro. Así, Pichardo recoge en las ediciones de 1849, 1862 y 1875 de su Diccionario provincial:

Coa. N. s. f. ‒ Palo tostado de que se servian los Indios a manera de azada para labrar la tierra. Hoy se aplica al utensilio agrícola de hierro con su mango largo o palo engastado para abrir hoyos8,9,10.

Nótese las coincidencias con las acepciones del vocablo utilizadas en Cuba recogidas en el Diccionario de americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española, en su versión en línea de 201011:

Coa.

I. (De or. ind. antillano)

-

- Mx. Ho. Ni. Pa. Cu. ED. PR. Instrumento de labranza con el mango de madera y pala de hierro que se usa para hacer hoyos.

- Cu. R.D. Obsol. Entre los indios tainos, palo con la punta endurecida al fuego que servía para cavar la tierra.

Por su parte, el significado de jan ha experimentado adiciones de varias nuevas acepciones. Veamos como registra el vocablo Pichardo en las distintas ediciones de su Diccionario Provincial casi razonado de voces cubanas:

1836. JAN. N. s. m. Sinónimo de horcón en su sentido cubano, ú estaca suelta, sin enterrar ó fijar12. [En la misma edición se recoge: “HORCÓN. Aquí se entiende el palo grueso, recto, de un solo tronco, que se fija o entierra de pie para asegurar cualquier cosa”]13.

1849 / 1862 / 1875. Jan. Palo recto, grueso, sólido o pesado, regularmente con punta, de manera que puede clavarse o enterrarse verticalmente y con firmeza o fuerza de brazo, haciendo el hoyo con el mismo. ││ Sembrar u hoyar a jan, o de jan. ‒Haciendo los hoyos con un Jan o palo duro puntiagudo14,15,16.

En la edición de 1849 de su Diccionario provincial, Pichardo enriquece el significado de jan con una descripción más detallada del referente y de la forma de su empleo, y añade una nueva acepción donde es sinónimo de coa. Evidentemente ambas acepciones existían cuando publicó la edición de 1836 y llama la atención que el lexicógrafo no haya identificado a la segunda desde un inicio, lo cual indica que no era frecuente en la época. A esto se suma que en esa primera edición no aparece una entrada dedicada a la voz coa, lo cual sugiere que también era poco utilizada. Ambas circunstancias están posiblemente vinculadas a la disminución del empleo de la herramienta agrícola aborigen, sustituida por la azada y el arado.

Jan, en su acepción de horcón y estaca, coexistió con esos sinónimos y su incorporación a la lengua no obedece a la necesidad de nombrar una realidad desconocida, como sucedió con los indigenismos adoptados durante la primera etapa de la conquista e inicios de la transculturación indohispánica.

Examinemos ahora el uso actual del vocablo jan según el Diccionario ejemplificado del español de Cuba, publicado en 2016 por Antonia María Tristá Pérez y Gisela Cárdenas Molina:

Jan. m. 1 agr. Instrumento que consiste en una vara de madera dura, rematada en una punta de hierro, que se emplea para hoyar la tierra: −¡A sembrar maíz! −ordenó el Chofer, yendo él mismo en busca de un jan. /Pronto se escucharon seguidos janazos en el campamento. (Feijóo, S. 1977:358). [hoyador].2 agr. Instrumento que consiste en una barra de hierro cuyos extremos terminan uno, en forma de punta aguzada, y el otro en forma aplanada: la parte aguda del jan facilita su introducción en la tierra, mientras que la aplanada está destinada a romper las piedras.3 agr. Estaca, con punta aguzada, que se utiliza en las cercas de alambre: Aprendió a identificar los janes de las estacadas por sus tamaños, a trenzar cabuyas de yarey y a tostar el café sin pasmarse con los aires. (Pereira, M. 1979:146).4 coloq. Palo o estaca: Ya llevaron los janes y mañana estará lista la cerca que divide su finca de la mía. | 5 coloq. Billete o moneda de un peso: Trescientos janes por el trabajito es una cretinada de Cuco, se repitió, de tan fácil que le parecía. (Marqués Ravelo, B. 1985:46). [ácana, aldaba, barco, baro, bastón, bolo, caña, coco, gamba, guayacán, jan, machacante, mantecoso, maraca, patriota, tabla, toldo, tolete, tranca, varilla].6 coloq! Miembro viril: Yo lo vi todo. Vi cuando el jamonero se sacó el jan para enseñárselo a aquella pepilla, y cómo llegó la policía en ese momento y cargó con él. [animal, barquillo, barreta, bate, bejuco, biáncamo, cabia, cabilla, cable, camarón, caoba, cuero, espolón, fenómeno, fruta, guindola, lezna, machete, mafián, malanga, mandado, mandarria, manguera, material, mendó, muñeco, niño, ñame, pico, pinga, pisajo, puya, remo, timón, tolete, treinta, trole, trozo, tubería, vianda, yuca]. * a ~ agr. En rel. con el modo de preparar un terreno para sembrar utilizando un →jan <1, 2>: La semilla que requiere un hoyo para ser sembrada se siembra a jan. || dar ~ a) coloq. Usar con mucha frecuencia algo, especialmente una prenda de vestir: Le estás dando tanto jan a la sayita nueva que dentro de poco va a ser un trapito. [dar candela, dar fuete, dar linga, dar mecha, dar queme].b) coloq. Agilizar la realización de algo: Dale jan a esa pincha, a ver si nos ganamos unos dolores para el fin de semana.c) coloq! Realizar el coito un hombre con alguien: A cada buena hembra que se le pusiera a tiro, china, negra o blanca le daría jan, pero la suya, su esposa, tendría que andar al hilo, derechita, derechita. (Díaz, J. 1987:358)17.

Como se aprecia, con el tiempo se perdió el significado de ‘horcón’, se mantuvieron los de ‘estaca’ e ‘instrumento […] para hoyar la tierra’, y se fueron agregando otras acepciones, por causas históricas (transformación del referente), asociaciones de ideas en forma de metáforas, e incluso en un caso (billete o moneda de un peso) es posible que obedezca a un anglicismo (de one, ‘uno’). Estas nuevas acepciones evidencian la vitalidad que el vocablo mantiene en el habla popular cubana, mientras, por su parte, coa es escasamente utilizada.

Si el origen indoantillano de la voz coa es incuestionable, hasta el día de hoy se discute la procedencia del vocablo jan. Fernando Ortíz en su obra, Un catauro de cubanismos: apuntes lexicográficos, publicada en 1923, opina que es un anglicismo proveniente de hand, ‘mano’. Igual criterio se expresa en el Diccionario de americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Veamos cómo lo expone el sabio cubano:

Jan. — Bien explicado el vocablo por Suárez. No es voz castiza, ni india, (en antillano es coa, que aun se usa en Cuba) ni africana. Es voz inglesa: hand, mano. Sembrar a jan, se dice, por sembrar a mano. En cambio el objeto si es antillanísimo, como puede verse en Oviedo y Las Casas, al describir la siembra de los conucos con las coas, como únicos instrumentos de labranza18.

Resalta el hecho de que Fernando Ortíz se basa en una sola acepción del vocablo para establecer su etimología. Constantino Suárez, en su trabajo, Vocabulario cubano, publicada en 1921, refiere únicamente ese significado:

Jan. Cub. m.—Estaca o palo puntiagudo que se utiliza para sembrar por medio de hoyos19.

Sin embargo, Fernando Ortíz conocía el empleo del jan para la construcción de cercas e incluso la menciona en otra entrada de su Catauro de cubanismos:

Cerca echada. — Vallado de palos horizontales, tendidos (latas) y asegurados con otros verticales (estante o jan) [el énfasis es nuestro]20.

Cabe preguntarse, ¿qué relación tiene la voz inglesa hand, ‘mano’, supuesto origen del cubanismo jan, con una estaca o un horcón? Recordemos que esos referentes son los únicos mencionados por Pichardo en 1836 cuando se registra por primera vez el vocablo, lo cual indica que constituían las acepciones más frecuente en ese momento.

También es preciso cuestionarse, ¿cómo es posible el arraigo de un anglicismo en un medio rural cubano a inicios del siglo XIX o inclusive mucho antes, dado que es altamente probable que la voz se utilizara con mucha anterioridad a su registro por Pichardo? La naturaleza de los referentes designados por el cubanismo (estaca, horcón, instrumento agrícola) indica su pertenencia predominante al medio campesino, donde la influencia de las lenguas extranjeras es menor que en los centros urbanos.

En su tesis doctoral, Anglicisms in Cuban Spanish, el lingüista José Antonio Sánchez Fajardo, señala que la contribución del léxico inglés al español de Cuba fue practicamente inexistente en el siglo XVIII, incluso durante la ocupación por nueve meses de la Habana por los ingleses. También explica como la influencia del inglés de Estados Unidos comenzó a percibirse durante el siglo XIX, aunque más concentrada en la segunda mitad de la centuria, y cita la opinión de Valdés Bernal, quien señala que en esa etapa el influjo de los anglicismos era muy inferior en comparación con los galicismos: en la edición de 1875 del Diccionario provincial de Pichardo, se registran solamente 6 anglicismos en comparación con 36 galicismos. Sánchez Fajardo también señala que es incuestionable que fue la intervención de los Estados Unidos en la guerra cubano-española (1895-1898) la que marcó un punto de viraje histórico en la influencia de la lengua inglesa en el español de Cuba21.

Los argumentos señalados hacen extremadamente improbable que el vocablo jan sea un anglicismo, exceptuando posiblemente una de sus acepciones secundarias (billete o moneda de un peso). A esto se añade que es posible rastrear su procedencia indocubana, así como los procesos sociales e históricos que contribuyeron a su ingreso en el español de Cuba.

En la época de la conquista, los aborígenes de las Antillas Mayores y las Bahamas hablaban lenguas pertenecientes a la familia lingüística sudamericana aruaca, las cuales se conocen bajo el denominador común de aruaco insular. Esta lengua se extinguió entre los siglos XVI y XVII sin haber desarrollado aún escritura y su estudio se ha basado en tres tipos de fuentes principales: la información sobre palabras y algunas frases recogidas por los cronistas de Indias y escribanos; la obra de lexicógrafos de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, quienes desde el siglo XIX recogieron y estudiaron los aruaquismos insulares; y los diccionarios, gramáticas y estudios existentes sobre las lenguas aruacas, en especial el lokono o aruaco legítimo de las Guayanas.

La técnica del estudio comparativo permite determinar el significado de los vocablos procedentes del aruaco insular mediante la búsqueda de similitudes léxicas y fonéticas con otras lenguas de la misma familia, principalmenter el lokono. Según Kouwenberg, “la evidencia léxica y morfológica -a pesar de ser limitada- fundamenta la opinión de que el taíno y el lokono son dialectos cercanos de una misma lengua”22.

En lokono, existe el morfema koa, el cual, según estudiosos de esa lengua, significa: ‘una y otra vez’ (Marie France Patte: encore et toujours.)23; ‘todavía, aún, no hacer progresos, durar’ (C. H. de Goeje: yet, not making headway, lasting) 24 y es definido como “adverbializador continuativo” (continuative adverbializer) por K. A. Rybka25, cuando es utilizado como sufijo.

En lokono existe también el vocablo koana, ‘instrumento’, ‘herramienta’26, en la estructura del cual se agrega a la raíz koa el sufijo –na, poseedor el sentido de ‘continuación’, ‘pluralidad’27, de tal forma koa, ‘repetición’ + –na, ‘continuación’, ‘pluralidad’ = koana, ‘repetición continua’, ‘repetición múltiple’.

Analicemos ahora la posible relación entre el vocablo lokono, koana, ‘herramienta’, ‘instrumento’ y el aruaquismo insular coa. Se hace evidente que el significado del segundo también es ‘herramienta’ dada la semejanza de las voces y el uso agrícola extremadamente repetitivo de la coa que la convierte en la herramienta por antonomasia en el aruaco insular, donde el referente es denominado sin necesidad de agregar el sufijo –na. La inclusión del sufijo en el vocablo lokono parece ser una modificación posterior a la separación de las lenguas dirigida a evitar ambigüedades, dada la existencia de numerosas voces que presentan el morfema koa en su estructura.

Al comparar la pronunciación de coa en el español de Cuba con la de koa en lokono, se observan diferencias. Según refiere Willem J. A. Pet, en lokono el fonema /o/ fluctúa entre [o] y [u], con alguna tendencia a asimilar en altura a la vocal de la sílaba siguiente, excepto cuando precede a una sílaba que contenga una /i/, en cuyo caso se acerca a una [u]28. Por su parte John Peter Bennett, hablante nativo de lokono, al explicar la pronunciación del fonema /o/, indica hacerlo como en la palabra inglesa note. Además, refiere que cuando la sílaba que lo contiene recibe la fuerza de la pronunciación, ésta se hace más larga29. Es presumible que en aruaco insular la pronunciación fuera la misma del lokono.

Aunque se ha señalado por los estudiosos que el sistema fonético-fonológico del aruaco insular no era tan complejo como el de otras lenguas americanas continentales, lo cual viabilizó la asimilación de numerosos vocablos indígenas30, esta regla tiene sus excepciones y el caso del morfema coa es una de ellas. En la primera etapa de la transculturación indohispánica dio lugar a voces como coa, barbacoa y numerosos topónimos como Baracoa, o los registrados por Pedro Mártir de Anglería, Caicoa, Habacoa, Canabacoa y Occoa, todos ubicados en La Española. Esto se explica por la rápida asimilación por los españoles de estas voces, determinada en el caso de los topónimos por la necesidad de orientarse. En otras palabras, coa ingresó al español por la vía de los oídos, el cerebro y el aparato fonador de los conquistadores en la etapa inicial de la transculturación indohispánica, con el resultado de la corrupción de la pronunciación aruaco insular.

En la etapa posterior y en medios sociales caracterizados por el mestizaje biológico y cultural de los aborígenes con los españoles, el morfema aruaco insular coa adoptó la forma de cagua y dio lugar a voces tales como, por ejemplo, caguairán (árbol, Guibourtia hymeneaefolia, Caesalpinaceae), caguala (planta ornamental, Andropogon bicornis Linneo) y caguaso (plantas herbáceas, Paspalum spp.), el examen de los cuales se encuentra fuera del alcance de este trabajo y será abordado en otro artículo.

En cuanto a la etimología del vocablo jan, en su estructura se aprecian los morfemas ha y –n. Sobre la coincidencia de los sonidos de la h y la j, Valdés Bernal indica:

… todas las voces indoantillanas documentadas por escrito en los documentos coloniales esta h indica una leve aspiración, como señaló en su momento el cronista Mátir de Anglería., quien escribió hamaca, huracán, haba, bohío, henequén, higuera, hicaco, hutía con h para resaltar esa pronunciación. En la evolución posterior de la lengua española, la h dejó de aspirarse por lo que hoy pronunciamos (h)amaca, guana(h)atabey, (h)uracan, bo(h)ío y otros indigenismos con h muda (en el habla popular citadina y rural se mantiene la aspiración), mientras que otros como jutía, jaba, jicotea, los escribimos con j, indicando la aspiración que representaba la h en los documentos de los cronistas y escribanos de la primera etapa del período colonial31.

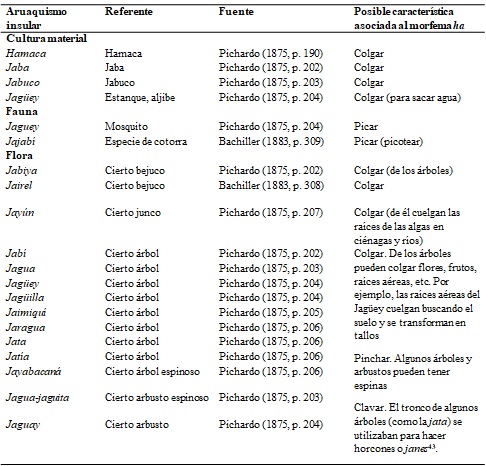

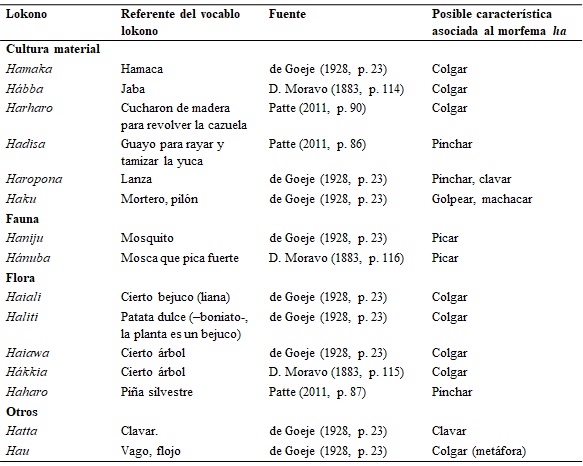

En el análisis de una muestra de 20 aruaquismos insulares y 15 vocablos del lokono con la raiz ha en su estructura, se encontró que en los referentes se repiten las características de: ‘colgar’, ‘picar’, ‘pinchar’, ‘clavar’ y ‘golpear’. Todas estas acciones comparten un rasgo común, son generadas por entes que poseen dos extremos, uno fijo y otro libre, y se mueven o desplazan en una dirección determinada o potencialmente pueden hacerlo (ver tablas 1 y 2 en anexo).

Nótese que el jan es un ente físico con dos extremos, uno fijo (en las manos) y otro libre (la punta) y que su uso implica un movimiento o desplazamiento en una dirección determinada.

En lokono, el vocablo hatta, ‘clavar’’32, presenta en su estructura la raíz ha y el sufijo verbalizador –tV (t + vocal), el cual, como indica K. A. Rybka, convierte a los sustantivos y verbos de estado en verbos activos33 y en este caso adopta la forma –tta. De tal forma, el verbo de estado ha, que expresa la acción de ‘clavar’ como un modo de ser o una capacidad inherente, se convierte en el verbo activo, hatta, ‘clavar’.

En el aruaco insular pocos vocablos terminan en consonante, como es el caso de Jan, característica que se repite en el lokono, donde, como señala el estudioso de esa lengua Willem J. A. Pet, las únicas consonantes que pueden aparecer en las sílabas finales son las de sonidos nasales [m], [n] y [ŋ] 34.

Una de las funciones del sufijo –n en lokono y presumiblemente en aruaco insular, es nominalizar los verbos convirtiéndolos en sustantivos35. De tal forma, ha, ‘capacidad de clavarse’ + -n, nominalizador de verbos = han (jan), ‘lo que se clava’.

Durante el siglo XVI, en los hatos ganaderos de Cuba, como regla las reses pastaban y se reproducían libres en las sabanas y montes. No obstante, los cercados tuvieron que formar parte de la infraestructura de estos latifundios para mantener reunidos y controlados los animales a pesar y sacrificar, así como con otros propósitos. En las Actas capitulares del ayuntamiento de La Habana, en varias oportunidades se trata sobre el tema de los cercados. Así por ejemplo, en el cabildo del 15 de enero de 1552, se recoge un acuerdo dirigido a evitar los daños que provocaban las reses sueltas: “los vecinos que tuvieren labor o heredad dentro de media legua de esta villa que tengan cercadas las tales heredades de manera que los ganados no puedan hacerles en ellas daño”36.

Durante el siglo XVI, los aborígenes constituían la mayor parte de la mano de obra utilizada en las haciendas. Según el historiador Ramiro Guerra, en 1555 los habitantes indios quizás no bajaban de cinco mil, estando en la proporción de cinco a uno respecto de los blancos37. Ellos eran los encargados de levantar esos cercados, y a las estacas utilizadas para su construcción las llamaban por su nombre indígena, jan, originando su difusión en el habla popular cubana.

Un estudio genético desarrollado por Marcheco-Teruel et.al., demuestra que en la actualidad el 34.5% de la información genética presente en el ADN mitocondrial de la población cubana procede de mujeres nativo americanas (esta infomación genética se trasmite únicamente por vía materna), y en algunas provincias la proporción se acerca al 60%38. Existen razones para suponer que entre los siglos XVI y XVIII esta relación era significativamente mayor: según el Centro de Estudios Demográficos de Cuba, el censo de 1774 cifró la población de Cuba en 172 600 habitantes. Entre 1774 y 1877 se introdujeron al país unos 750 mil esclavos africanos y en las primeras tres décadas del siglo XX arribaron más de un millón de inmigrantes, la mayoría europeos y alrededor de la cuarta parte antillanos (haitianos, jamaicanos y otros) 39.

Sobre el papel de la mujer en la introducción de los aruaquismos insulares al español, Tomás Buesa Óliver, en un análisis que omite la violencia de que fueron objeto las aborígenes, refiere:

La mujer india, ya que al principio la inmigración peninsular estuvo constituida casi exclusivamente por hombres, iba a representar un papel importantísimo en la vida afectiva y en el hogar del conquistador o del colono, bien como compañera, bien como criada, contribuyendo a que aquéllos fueran familiarizándose con la terminología indígena40.

A lo señalado por Buesa, es necesario agregar que, según confirman los estudios, la madre desempeña un importante papel en la adquisición del habla infantil.

Una vez establecidas las etimologías de jan y coa, podemos realizar algunos análisis y llegar a conclusiones sobre sus significados y la relación que existe entre ellos.

John Petter Bennett, al explicar como reciben nombre las cosas en lokono, refiere:

Algunas cosas parecen tener varios nombres diferentes, pero esto solo se debe a que la gente suele nombrar o identificar algunos animales o cosas de acuerdo a un atributo particular que posean; puede ser debido al trino o canto de un ave, o al olor o gesto de un animal. Por ejemplo, la gente llama al tipo mayor de pecarí keheroñ, a causa del fuerte olor del animal. Llaman al pájaro karoba, hanakwa, debido a su canto. El animal conocido como vaca de los arbustos (tapir), se nombra kama en Loko, pero habitualmente lo llaman maiupuri que es su nombre en Caribe. Cuando usted sepa cómo hablar Loko, podrá decir cuál es el nombre real y cuál es solo un sobrenombre de cualquier animal41.

C. H. de Goeje también señala esta característica del lokono:

… en el aruaco tenemos una lengua bien desarrollada, en la cual existe una conexión íntima y esencial entre la idea y la palabra. …una palabra aruaca es una descripción de unas pocas características de la cosa, y la misma cosa puede ser también descrita mencionando otras características que le pertenecen. Y en esta forma los sinónimos pueden entrar en uso sin que exista ninguna desviación de los principios de la lengua42.

Dada la cercanía de las lenguas, es de esperar que en el aruaco insular se mantenga este mismo modelo de nominación. Así vemos que coa indica la naturaleza repetitiva del empleo de la herramienta, mientras jan describe la acción para la que está destinado el referente. Al clavar la estaca de una cerca o el horcón de un bohío no estamos realizando una acción repetitiva, por eso coa no es un nombre apropiado en esos casos. En cambio jan puede nombrar a la herramienta agrícola pues ella también está destinada para ser clavada.

Es probable que en el aruaco insular jan se utilizara con mayor frecuencia para nombrar a las estacas y horcones, dada la existencia de otro vocablo para designar a la herramienta agrícola y que su uso se haya mantenido de la misma forma al ingresar al español de Cuba, lo cual sería otra razón que explicaría porqué Pichardo, al publicar la edición de 1836 de su Diccionario provincial, no tenía conocimiento de la acepción del vocablo donde nombra al mismo referente que coa.

El hecho de que la voz jan no se haya identificado como aruaquismo insular hasta el presente, sugiere la posibilidad de la existencia de otras voces con ese mismo origen cuya procedencia tampoco esté establecida. Es presumible que también hayan ingresado al español de Cuba en etapas posteriores a la conquista e inicio de las encomiendas, y que se mantuvieran mucho tiempo sin ser registradas, lo cual es una de las causas probables de que no se conozca su origen. Otro posible motivo es la ausencia en sus estructuras de morfemas facilmente identificables como pertenecientes al aruaco insular.

Al igual que el estudio de la etimología de jan permite rastrear la trayectoria del componente aborigen en la población rural cubana, valorar su influencia en las actividades agrícolas y constatar su aporte cultural en el ejercicio de estas actividades, el análisis de la etimiología de otros aruaquismos insulares puede ayudar a evaluar el legado aborigen en ésta y otras esferas de la vida socio-económica.

Los resultados alcanzados en este trabajo, indican que es necesario un estudio más profundo del proceso de transculturación indohispánica que abarque el período desde la conquista hasta el siglo XVIII, etapa en que los aborígenes y su descendencia constituían una parte muy significativa de la población de Cuba. El empleo de distintas vías de investigación, arqueológicas, históricas, estadísticas, biológicas y lingüísticas, podría ayudar a precisar el peso de la componente poblacional indígena y su distribución temporal y espacial, así como su contribución a la cultura e identidad cubana.

Anexo

Tabla 1

Selección de aruaquismos insulares con la raíz ha en su estructura, sus referentes, fuentes y posible característica asociada

Tabla 2

Selección de vocablos del lokono con la raíz ha en su estructura, sus referentes, fuentes y posible característica asociada

Referencias

- Buesa Oliver, Tomás, 1965. Indoamericanismos léxicos en español. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Monografías de la ciencia moderna Núm. 73. Instituto “Miguel de Cervantes”. Núm. 2. Madrid. Página 23.

- Las Casas, Bartolomé. 1956. Historia de las Indias. Biblioteca Ayacucho, Caracas. Tomo I, Páginas 487-488.

- Pichardo Viñals, Hortensia. 2000. “Carta de Diego Velazquez al Rey de España”. En Documentos para la Historia de Cuba. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana. Tomo I. Páginas 56-67.

- Valdés Bernal, Sergio. 2010. “El poblamiento precolombino del archipiélago cubano”. En Contextos. Estudios de humanidades y ciencias sociales. No.24. Páginas 125-126.

- Fernández de Oviedo y Valdés, Gonzalo. 1853. Historia general y natural de las Indias. Real Academia de Historia. Madrid. Tomo tercero. Libro XXXV, Capítulo III. Página 592.

- Las Casas, Bartolomé de. 1909. “Apologética historia de las Indias”. En Historidores de Indias. Serrano y Sanz. Bailly, Bailliere e hijos, Editores. Madrid. Tomo I. Página 31.

- Las Casas, Bartolomé de. 1956. Historia de las Indias. Biblioteca Ayacucho, Caracas. Tomo I. Página 488.

- Pichardo y Tapia, Esteban. 1849. Diccionario provincial casi razonado de voces cubanas. Imprenta de M. Soler. La Habana. Página 131.

- ———————————. 1862. Diccionario provincial casi razonado de vozes cubanas. Imprenta La Antilla. La Habana. Página 146.

- ——————————–. 1875. Diccionario provincial casi razonado de vozes y frases cubanas. Imprenta El Trabajo. La Habana. Página 205.

- Asociación de Academias de la Lengua Española. 2010. Diccionario de americanismos. www.asale.org.

- Pichardo y Tapia, Esteban. 1836. Diccionario provincial de voces cubanas. Imprenta de la Real Marina. Matanzas. Página 143.

- Pichardo y Tapia, Esteban. 1836. Obra citada. Página 134.

- ——————————–. 1849. Obra citada. Página 131.

- ——————————–. 1862. Obra citada. Página 146.

- ——————————–. 1875. Obra citada. Página 105.

- Tristá Pérez, María Antonia y Cárdenas Molina, Gisela. 2016. Diccionario ejemplificado del español de Cuba. Editorial del Ciencias Sociales. Instituto de Literatura y Lingüística. La Habana. Tomo II.

- Ortíz, Fernando. 1923. Un catauro de cubanismos. Apuntes lexicográficos. Extracto de la Revista bimestre cubana. La Habana. Página 99.

- Suárez, Constantino. 1921. Vocabulario cubano. La Habana, Madrid. Página 299.

- Ortíz, Fernando. 1923. Obra citada. Página 169.

- Sánchez Fajardo, José Antonio. Anglicisms in Cuban Spanish. Tesis doctoral. Universidad de Alicante. www.eltallerdigital.com. Páginas 23-35.

- Kouwenberg, Silvia. 2010. Taino’s linguistic afiliation with mainland Arawak. En Proceedings of the Twenty-Second Congress of the International Association for Caribbean Archaeology (IACA). The Jamaica National Heritage Trust. Kingston. https://www.researchgate.net.

- Patte, Marie France. 2011. La langue arawak de Guyane, Présentation historique et dictionnaires arawak-français et français-arawak. IRD Éditions. Marseille. https://horizon.documentation.ird.fr. Página 30.

- Goeje, C. H. de.1928. The Arawak Languaje of Guiana. Cambridge University Press. www.cambridge.org. Páginas 30, 158.

- Rybka, K. A. 2016. The linguistic encoding of landscape in Lokono. LOT. Utrecht. https://www.researchgate.net. Páginas 89-90.

- Pet, Willem J. A. 2011. A Grammar Sketch and Lexicon of Arawak (Lokono Dian). SIL e-Books. Página 145.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Páginas 35, 118-119.

- Pet, Willem J. A. 2011. Obra citada. Páginas 7-8.

- Bennett, John Peter. 1995. Twenty-Eigth Lessons in Loko (Arawak). A teaching guide, Walter Roth Museum of Anthropology, Georgetown, Guyana. Página 7.

- Valdés Bernal, Sergio. 2010. Obra citada. Páginas 121-122.

- Valdés Bernal, Sergio. 2007. “Observaciones en torno al origen asignado a determinados vocablos de procedencia indoamericana en la última edición de la DRAE (2001)”. En Anuario de lingüística XXI-XXII (2005-2006). Páginas 19-20.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Página 23.

- Rybka, K. A. 2016. Obra citada. Páginas 67-70.

- Pet, Willem J. A. 2011. Obra citada. Página 8.

- Pet, Willem J. A. 2011. Obra citada. Página 22.

- Roig de Leuchsenring, Emilio. 1937. Actas capitulares del ayuntamiento de La Habana. Tomo I. Volumen II. Página xxx.

- Guerra y Sánchez, Ramiro. 1921. Historia de Cuba. La Habana. Tomo I. Páginas 386-587.

- Marcheco-Teruel B, Parra EJ, Fuentes-Smith E, Salas A, Buttenschøn HN, et al. 2014. Cuba: Exploring the History of Admixture and the Genetic Basis of Pigmentation Using Autosomal and Uniparental Markers. PLoS Genet 10(7): e1004488. doi:10.1371/journal.pgen.1004488

- Centro de Estudios Demográficos.1974. La población de Cuba. Editorial de Ciencias Sociales. Instituto Cubano del Libro.

- Buesa Oliver, Tomás, 1965. Indoamericanismos lexicos en español. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Monografías de la ciencia moderna Núm. 73. Instituto “Miguel de Cervantes”. Núm. 2. Madrid. Páginas 13-14.

- Bennett, John Peter. 1995. Obra citada. Página 5.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Página 236, 241.

- Pichardo y Tapia, Esteban. 1875. Obra citada. Página 206.

- Pichardo y Tapia, Esteban. 1875. Obra citada.

- Bachiller y Morales, Antonio (1883). Cuba primitiva. Origen, lenguas, tradiciones e historia de los indios de las Antillas Mayores y las Lucayas. Segunda edición corregida y aumentada. Imprenta la correspondencia de Cuba. La Habana.

- Hermanos Moravos. 1882. Arawakisch-Deutches Wörterbuch, Abschrift eines im Besitze der Herrnhuter Bruder-Unität bei Zittau sich befindlichen-Manuscriptes. Grammaires et Vocabulaires Roucouyene, Arrouague, Piapoco et D’autre Langues de la Région des Guyanes, par MM. J. Crevaux, P. Sagot, L. Adam. Paris, Maisonneuve et Cie, Libraries-Editeurs. http://books.google.com.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada.

- Patte, Marie France. 2011. Obra citada.