El origen del vocablo batea es tema de una de las controversias más intensas y prolongadas de la etimología en el ámbito de la lengua española, no resuelta hasta el presente. El registro inicial de esta voz se produce en varios documentos de la Real Hacienda de Puerto Rico redactados entre 1510 y 15191, así como en un escrito de Juan Ponce de León sobre los asuntos de esa misma isla de 1517, en el que se lee: “E los más de lo pobladores e habitantes desta ysla son ombres que coxen oro con sus esclavos e por sus bateas”2.

En noviembre de 1521, en Santiago de Cuba, el funcionario colonial español, Alonso de Suazo, escribió una carta sobre los territorios que hoy constituyen México, donde relata: “Hase fecho la experiencia tomando una batea de aquella tierra, y lavando una bateada della salieron cinco castellanos de oro”3.

En el momento en que se redactaron esos documentos, se encontraba en su apogeo la “fiebre de oro” de los conquistadores en las Antillas, caracterizada por el empleo de la fuerza de trabajo de los indígenas y el uso de la batea como instrumento en la minería del metal. Por su relevancia para entender el contexto histórico y para el análisis de la etimología del vocablo, reproducimos un pasaje de la Historia general y natural de las Indias del cronista Gonzalo Fernández de Oviedo:

Estas minas de savana ó halladas en tierra, siempre se han de buscar çerca de algún río ó arroyo ó quebrada de agua, ó laguna ó balsa ó fuente, donde el oro se pueda lavar é limpiarlo de la tierra. […]. Pero toman aquella tierra poco á poco fuera de la mina, é llévanla al agua ó arroyo donde se han de lavar, é allí purgan ó limpian la tierra con el agua, é ven si hay oro en las bateas (que son çierto instrumento con que la tierra se lava), é para lavar esta tierra é labrar la mina haçen assi: ponen ciertos indios á cavar la tierra en la mina dentro, é aquello llaman escopetar (que es lo mismo que cavar); é de la tierra cavada hinchen bateas de tierra, é otros indios toman aquellas bateas con la tierra é llévanlas al agua, en la qual están assentados las indias é indios lavadores; é vacian aquellas bateas que truxeron en otras mayores que tienen los que lavan en las manos, é los acarreadores vuelven por más tierra, en tanto que los lavadores lavan aquella que primero se les truxo. Estos que lavan por la mayor parte son mugeres indias ó negras; porque el oficio del lavar es de mas importancia é mas sçiente y de menos trabaxo que el escopetar ni que acarrear la tierra. Estas mugeres ó lavadores están assentadas orilla del agua, é tienen las piernas metidas en el agua hasta las rodillas, ó quassi, segund la dispussiçion del asiento é del agua; é tienen en las manos sendas bateas, assidas por dos assas ó puntas que tienen por assideros, y despues que en la batea tienen la tierra que se les trae de la mina para lavarla, mueven la batea á balançes, tomando agua de la corriente, con cierta maña é facilidad é vayvén, que no entra mas cantidad de agua de la que el lavador quiere, é con la misma maña é arte, y encontinente que toma el agua, la vaçian por otro lado é la echan fuera; é tanta agua sale quanta entra, sin que falte agua dentro, mojando é deshaçiendo la tierra, a qual se va á vueltas del agua que se despide de la batea; é robada poco á poco la tierra, llevándola tras sí el agua, como el oro es pessado, váse siempre al fondo ó suelo de la batea, é como queda de todo punto la batea sin tierra é queda el oro limpio, pónelo el lavador á parte, é torna á tomar mas tierra, é lávala segund que es dicho, etc.4 [El énfasis es nuestro].

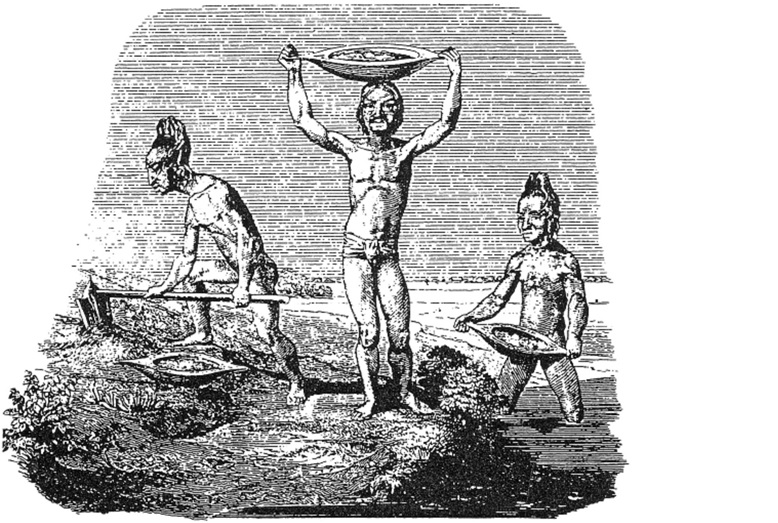

Figura 1

Ilustración de Fernández de Oviedo que muestra a los aborígenes antillanos utilizando bateas en una mina de oro.

Parece ser que la voz batea generó tempranas discusiones sobre su procedencia. Así lo indica el especial énfasis que el Padre Bartolomé de las Casas, testigo privilegiado de los acontecimientos de la época, pone en asegurar que batea es un vocablo autoctono de las Antilla Mayores, como se aprecia en su Historia de las Indias, cuando relata sobre los peninsulares recien llegados a La Española que se trasladaban a las minas de oro con la esperanza de enriquecerse rapidamente:

Allí veríais hacer sus mochilas cada uno de bizcocho de la harinilla que les había sobrado o traían de Castilla, y llevarlas a cuestas con sus azadones y gamellas o dornajos, que acá llamaban y hoy llaman bateas…6 [El énfasis es nuestro].

En otra obra, Apologética historia de las Indias, en una reflexión, donde refuta la opinión de que los indios de La Española descendieran de los judíos por el parecido de ciertos vocablos de sus respectivas lenguas, Las Casas apunta:

… en la lengua general de la Española decían batea por dornajo, y en Cataluña hay una villa que se llama Batea; luego de catalanes podemos decir que vinieron7. [El énfasis es nuestro].

Como se aprecia, Las Casas estaba totalmente seguro de que el vocablo batea es de origen antillano, incluso conociendo que existía una voz homófona en una lengua de la península ibérica. Su insistencia sobre este punto en dos obras distintas evidencia que había considerado con atención el problema.

Hipótesis del origen árabe

En el siglo XIX se formaliza una propuesta de etimología diferente a la del origen indoantillano sostenida por Las Casas. En 1830, Joao de Souza y José de Santo Antonio Moura, dos miembros de la Academia Real de Ciencias de Lisboa, publicaron un diccionario de prestamos de vocablos árabes en el portugués, titulado Vestigios da língua arábica em Portugal ou léxicon etymológico das palavras, e nomes portuguezes que tem origem arábica, donde incluyen batea, como procedente del árabe bâtia. Veamos como lo hicieron:

Batea. Batia. Jarrón de barro abombado. Moraez describe una vasija de madera como un cuenco de fondo cónico, que se utiliza para lavar el oro que queda en el fondo cuando se lava la tierra. Gollio, dándole su primera acepción, añade que sirve para poner vino en la mesa, por lo que creo que es a la botija a lo que los moros dan ese nombre8.

Nótese que los autores incluyen significados que corresponden a referentes distintos y pudieran estar presentando dos vocablos homófonos como si fueran uno sólo. Antonio de Moraes Silva es un autor nacido en Río de Janeiro, quien publicó en 1813 un diccionario de la lengua portuguesa, donde le asigna a batea una única acepción, la que corresponde al instrumento de lavar oro.

Moura y Souza también incluyen en su diccionario, la voz batega, asimismo procedente del árabe:

Batega. Bátea o Bateja. Plato cónico, cuenco o sopera similar a una gamella. Gollio tiene esta voz como extranejra, derivada del persa, y le da el significado de una vasija de barro que los persas solían llenar de vino y colocar en la mesa, donde cada uno llenaba su propia copa9.

La hipótesis del origen árabe es continuada por el orientalista holandés de origen francés Reinhart Dozy, quien publicó en 1869 la segunda edición de su Glossaire des mots espagnols et portugais derivés de l’arabe, donde señala:

Batea. (jarrón de madera en el que se lava el oro). Moura deriva esta palabra de (bâtiya), que en realidad designa una vasija de barro o de vidrio (Lane), o una «tina de madera» (Voyage au Ouaadáy, trad. de Perron, p.62). La forma de esta vasija también es la misma, ya que según Moraes el fondo de la batea es cónico, y según Freytag la bâtiya es «supra amplum infra angustum»; según los lexicógrafos árabes (véase Lane) la palabra árabe procede incluso de la raíz batâ, agrandar. Esta etimología me parece, pues, bastante plausible, pero con una condición: la acentuación debe ser bátea como en Vieyra, y no batéa como en Moraes. Véase también el artículo siguiente.

Batega. (plato, cuenco). Siendo el acento bátega, esta palabra parece ser bâtiya, que mencioné en el artículo anterior; pero la inserción de la g es inusual. – Además, la etimología de batea y batega dista mucho de ser segura (véase Santa Rosa), y quizá me equivoqué al admitirlas10.

Como se aprecia, Dozy mantiene grandes dudas sobre esta etimología y señala la no correspondencia en la acentuación entre batea y el vocablo árabe bâtiya de donde supuestamente procede. En el caso de batega, tampoco concuerda la acentuación y no se explica la inserción de la g.

En 1904, el chileno Rodolfo Lenz, en su Diccionario etimológico de las voces chilenas derivadas de lenguas indíjenas americanas, refiere sobre batea: “me inclino a creer que la palabra sea anterior a la conquista de América, pero no dispongo de materiales para decidir la cuestión”11.

En 1907, Cayetano Coll y Toste, en su Prehistoria de Puerto Rico, apunta: “En el sánscrito hay vadha, vasija, barca, que opinamos sea el origen ario de la palabra batea, pasando a los idiomas indo-europeos, al griego y al latin; y al árabe por la linea semita” 12.

En 1923, el sabio cubano Fernando Ortíz, en su Catauro de cubanismos. Apuntes lexicográficos, se inclina por la procedencia portuguesa, en aparente coincidencia con la hipótesis árabe13.

Hipótesis del origen indoamericano

En el siglo XIX también se desarrolló la corriente partidaria del origen indoantillano. En 1836, el cubano Esteban Pichardo, publicó la primera edición de su Diccionario provincial de voces cubanas, donde aparece:

BATEA: N. s. f. vz. ind. Pieza plana circular de cedro ú pino con su borde correspondiente, destinada al lavado de la ropa14.

Como se aprecia, Pichardo señala el origen indígena del vocablo. En las tres ediciones posteriories su obra (1849, 1862 y 1875), el autor mantuvo el mismo criterio15, 16, 17.

En 1907, vio la luz la quinta edición de las Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano del colombiano Rufino José Cuervo, quien también le asigna a batea origen indoantillano y señala su posible relación con el vocablo del caribe insular, batáya, registrada en 1665 por el misionero y lingüista francés Raymond Breton, en su Dictionnaire caraïbe-français, con el significado de ‘pequeña canoa en que los salvajes rallan la yuca’ (petit canot dans lequel les Sauvages gragent leur manioc)18. El caribe insular es en realidad una lengua aruaca cercana al taíno o aruaco insular y al lokono de las Guayanas, como en su momento demostraron C. H. de Goeje y Douglas Taylor19.

En 1914, el cubano Alfredo Zayas, partidario del origen indoantillano del vocablo batea, en su obra Lexicografia Antillana, se queja amargamente:

… Sin embargo, la Real Academia de la Lengua Castellana, en contradicción con todos los historiadores de Indias, atribuye origen arábigo a esta voz, que a nuestro juicio no ofrece duda alguna de su procedencia20.

En 1938, el dominicano Pedro Henríquez Ureña, en Para la historia de los indigenismos, hace un recuento de las principales posiciones sobre la etimología de batea y concluye que es “palabra taína”. Considera que los pasajes de Bartolomé de Las Casas sobre el vocablo son terminantes21.

Hipótesis del origen del castellano antiguo

En 1980, Joan Corominas publicó en colaboración con José Antonio Pascual el Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, donde catalóga a batea como de “origen incierto, quizá del árabe bȃtiya ‘gamella”. Al fundamentar su criterio, hace un recuento de los antecedentes de la etimología del vocablo y expone:

En consecuencia existiría tres vocablos independientes: port. bátega ‘bandeja’, ‘bacía’, de origen indostánico; hisp.-amer. batea y portg. bateia ‘artesa’, del taíno; y español y marroquí batea ‘bandeja’ del árabe. No puede negarse que inspira grave duda la correspondencia tan completa pero casual de tres palabras diferentes, sobre todo en las dos últimas, donde la identidad fonética es completa. […] De donde se viene a sospechar que la voz americana sea a pesar de todo hispano-árabe, habiendo Las Casas confundido el uso antiguo en la lengua aborigen con el contemporáneo suyo en el español de Santo Domingo, de donde pudo haber pasado en su tiempo a los indios.

Por último, Corominas propone una nueva hipótesis:

Y aun cabe también que batea sea un mero postverbal castellano del antiguo batear BAPTIZARE ‘bautizar’ (todavía usual en el siglo XVI: Juan de Padilla NBAE XIX 393ª) con el sentido primitivo de pila bautismal: en efecto, batea, lebrillo para lavar ropa (vid. Friederici Am. Wb., s. v.) 22.

Esta última propuesta es retomada en el año 2015 por el español Manuel Galeote, quien en un artículo titulado Apuntaciones histórico-lingüísticas sobre batea, opina:

En conclusión, si en las Antillas se produjo la primera adaptación del idioma de los españoles al de los habitantes autóctonos, y si de aquellas islas procede el más importante caudal de americanismos, el antillanismo batea resultaría ser un tempranísimo americanismo, nacido de un arcaísmo castellano, que tuvo una gran e imprevisible difusión en Hispanoamérica, gracias a la religión católica, a la necesidad religiosa de cristianar (batear) a los seguidores de las idolatrías23.

Posición de la Real Academia Española sobre la filiación del vocablo batea

En la 12ª edición de 1884, el Diccionario de la lengua española se decanta por la procedencia árabe (“del ár. batea, escudilla”), pero en la 13ª ed. de 1899 concluye que procede del latín (“del lat. patella, escudilla”), opinión que mantiene en la 14ª ed.de 1914 . A partir de la 15ª ed. de 1925 y hasta la 18ª ed.de 1956 sostiene que es voz caribe y en la 19ª ed. de 1970 vuelve a la hipótesis árabe (“del ár. bȃtiya, gamella”), la cual mantiene en esa forma hasta la 21ª ed. de 1992 y modifica nuevamente en la 22ª ed. de 2001 (“del ár. hisp. baṭíḥa, y este del ár. clás. baṭīḥah ‘lugar llano’), propuesta que se mantiene en la 23ª ed. de 2014.

Por su parte, el Diccionario de americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española, consultado en línea, recoge batea como de origen incierto.

Defensa del origen indoantillano del vocablo batea

Los autores citados en este trabajo, no son todos los que se han pronunciado sobre la etimología del vocablo batea. No obstante, consideramos que hemos recogido las posiciones y argumentos principales existentes hasta el presente. Por nuestra parte, la investigación que hemos desarrollado confirma la procedencia indoantillana y a continuación exponemos sus resultados.

Una prueba concluyente del origen indoantillano de batea pudiera encontrarse en el análisis comparativo de este vocablo con los cognados de otras leguas aruacas afines al taíno o aruaco insular. En la estructura de esta voz encontramos los morfemas ba + te +a = batea. En el caso del primero, ba, parece coincidir con el sufijo –ba del lokono, el cual es catalogado por diversos autores como un sufijo direccional que indica un movimiento físico o psicológico que se aleja del punto de referencia del que habla24, 25. Por su parte, el morfema te, parece corresponder al sufijo –the del lokono, clasificado también como sufijo direccional, pero que constituye el opuesto del sufijo –ba e indica movimiento físico o psicológico hacia el punto de referencia del que habla26, 27.

Los mencionados sufijos direccionales del lokono pueden co-ocurrir y lo hacen en el orden específico –ba-the28. En ese caso, expresan la idea de un movimiento de ida y vuelta o de un vaivén. Por último, el morfema a en el final de la estructura de batea, consideramos que se corresponde con el sufijo lokono (h)ia, el cual, según C. H. de Goeje, añade al significado de la palabra el principio de “condición existente” y forma sustantivos derivados de verbos29. Otro estudioso del lokono, Willem J. A. Pet, indica que se utiliza para construir la forma posesiva del sustantivo (possessed form of noun) y precisa que adopta la forma –a después de una i 30. La vacilación entre la i y la e en las lenguas aruacas31, explica que también se produzca esta forma después de una e.

De tal forma, bate, ‘vaivén’ + –(hi)a = batea, ‘el que se balancea’, ‘el del balanceo’, ‘el del vaivén’. Recordemos la descripción de Oviedo sobre el uso de la batea en los lavaderos de oro: “mueven la batea á balançes, tomando agua de la corriente, con cierta maña é facilidad é vayvén”. Es evidente que el nombre de la batea está describiendo el movimiento característico del uso del instrumento.

Examinemos ahora el vocablo del caribe insular, batáya, ‘pequeña canoa para rallar la yuca’, registrado por Raymond Breton en 1665 32 y señalado por Cuervo como relacionado con batea. Su estructura es ba + ta + ya = batáya. Consideramos que su etimología es la misma que la de batea. Nótese que al rayar la yuca en la “pequeña canoa”, se produce un movimiento de vaivén, el cual explica el nombre de este instrumento. La presencia de la a en vez de la e en la segunda sílaba, podría ser una forma característica del caribe insular dirigida a no reducir el sufijo –(h)ia a la forma –a después de la e.

En otras voces del caribe insular también recogidas por Breton se puede apreciar el segmento bate, ‘vaivén’, que ya analizamos: batênati, ‘mezclado’, ‘mezcla’33, donde se alude al movimiento de vaivén o agitación necesario para lograr la mezcla. Asimismo, báteleti, ‘es pegajoso’, ‘se adhiere’34, probablemente relacionado con la imagen de algo que no se despega aunque agitemos aquello a lo que está sujeto.

Un aspecto a aclarar en la historia del vocablo batea, es si este instrumento era utilizado o no por los aborígenes de las Antillas para lavar oro antes de la llegada de los españoles. No cabe duda de que poseían la tecnología para fabricar las bateas, pues estaban hechas de una misma pieza de madera labrada y existen ejemplares arqueológicos de bandejas aborígenes de similar hechura35.

Los cronistas no mencionan el empleo de la batea por los aborígenes para obtener oro en los ríos hasta que aparecieron las minas explotadas por los españoles. Cristobal Colón, en el diario de a bordo de su primer viaje, refiere que los aborígenes le hablaron de la isla de Babeque, donde “la gente coge oro con candelas de noche en la playa”36, aparentemente para reconocer las pepitas del metal por su brillo.

Bartolomé de las Casas, en su Historia de las Indias, apunta sobre la extracción de oro en La Española:

Y es aquí de saber que los indios desta isla no tenían industria ni artificio alguno para coger el oro en los ríos y tierra que lo había, porque no cogían ni tenían en su poder más de lo que en las veras o riberas de los arroyos o ríos, echando agua con las manos juntas y abiertas, de entre la tierra y cascajo, como acaso se descubría, y esto era muy poquito, como unas hojitas o granitos menudos, y granos más grandes que topaban cuando acaecía37. [El énfasis es nuestro].

Dado el interés desmedido de los españoles por encontrar oro, es de suponer que el empleo de las bateas por los indígenas no hubiera pasado inadvertido, por lo cual nos inclinamos a considerar que esa técnica fue introducida por los europeos, quienes optaron por un tipo de instrumento que pudiera ser fabricado por los aborígenes y no necesitara ser traído de España.

Hacia 1510, momento en que se registra por primera vez el vocablo batea, la minería de oro con el empleo del trabajo forzado de los aborígenes llevaba alrededor de quince años produciéndose en La Española. En la interacción entre españoles e indígenas en estos ambientes debió nacer el nombre aborigen del instrumento y el ingreso al español del vocablo.

Las peculiares circunstancias que acabamos de describir y la existencia en español y portugués de vocablos homófonos y parónimos de diversos orígenes, contribuyeron al surgimiento y extensión de la polémica sobre la etimología de la voz batea.

Referencias

- Tanodi, Aurelio. 1971. Documentos de la Real Hacienda de Puerto Rico: 1 (1510 – 1519). Centro de Investigaciones Históricas. Universidad de Puerto Rico. Páginas 166, 178, 185. https://books.google.com.

- Malaret, Augusto. 1999. Vocabulario de Puerto Rico. Arcos Libros. Madrid. Página 105. https://archive.org.

- Suazo, Alonso de. 2000. Cartas y memorias, 1511-1539. CONACULTA México DF. Páginas 182-193. https://archive.org.

- Fernández de Oviedo, Gonzalo. 1851. Historia general y natural de las Indias. Imprenta de la Real Academia de Historia. Madrid. Primera parte. Libro VI. Capítulo VIII. Páginas 182-183.

- Oliver, José R. 2000. “Of Feathers, Çibas, and Guanín Power among Taíno Elites”. En Precolumbian Gold. Technology, Style and Iconography. Editado por Colin McEwan. British Museum Press.

- Las Casas, Bartolomé de. 1986. Historia de las Indias. Biblioteca Ayacucho. España. Libro Segundo. Capítulo 6. Página 28.

- Las Casas, Bartolomé de. 1909. “Apologética historia de las Indias”. En Historiadores de Indias, Por Serrano y Sanz. Madrid. Capítulo CCXLI. Página 633.

- Souza, Joao de y Moura, José de Santo Antonio. 1830. Vestigios da língua arábica em Portugal ou léxicon etymológico das palavras, e nomes portuguezes que tem origem arábica. Lisboa. Página 94.

- Souza, Joao de y Moura, José de Santo Antonio. 1830. Obra citada. Página. 95.

- Dozy, Reinhart y Engelmann, W. H. 1869. Glossaire des mots espagnols et portugais derivés de l’arabe. Segunda edición. Leyde. Página 238.

- Lenz, Rodolfo. 1904. Diccionario etimológico de las voces chilenas derivadas de lenguas indijenas americanas. Santiago de Chile. Página 793.

- Coll y Toste, Cayetano. 1907. Prehistoria de Puerto Rico. Editorial Vasco Americana, S. A. Bilbao (España). Página 192.

- Ortíz, Fernando. 1923. Un catauro de cubanismos. Apuntes lexicográficos. Habana. Página 62.

- Pichardo, Esteban. 1836. Diccionario provincial de voces cubanas. Imprenta de la Real Marina. Matanzas. Página 29.

- ———————-. 1849. Diccionario provincial casi razonado de voces cubanas. Segunda edición. Imprenta de M. Soler. Habana. Página 33.

- ———————-. 1862. Diccionario provincial casi razonado de vozes cubanas. Tercera edición. Imprenta de La Antilla. La Habana. Página 24.

- ———————-. 1875. Diccionario provincial casi razonado de vozes y frases cubanas. Cuarta edición. Imprenta El Trabajo. La Habana. Página 37.

- Cuervo, Rufino, José. 1907. Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano. Quinta edición. París. Páginas 637-638.

- Valdés Bernal, Sergio. 2010. “El poblamiento precolombino del archipiélago cubano y su posterior repercusión en el español hablado en Cuba”. En Contextos. Estudios de humanidades y ciencias sociales. No. 24. Páginas 115-129.

- Zayas y Alfonso, Alfredo. 1914. Lexicografía Antillana. Habana. Página 79. www.yumpu.com

- Henríquez Ureña, Pedro. 1938. Para la Historia de los indigenismos. Buenos Aires. Páginas 112-113.

- Corominas Joan y Pascual, José A. 1984. Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Editorial Gredos. Madrid. Páginas 543-544.

- Galeote, Manuel. 2016. “Apuntaciones histórico-lingüisticas sobre batea”. En Lingüistíca y literatura. No. 69. Páginas 217-227. https://doi.org/10.17533/udea.lyl.n69a09

- Pet, Willem J. A. 2011. A Grammar Sketch and Lexicon of Arawak (Lokono Dian). SIL e-Books. Página 36.

- Rybka, K. A. 2016. The linguistic encoding of landscape in Lokono. Utrecht: LOT. Páginas 173-174.

- Pet, Willem J. A. 2011. Obra citada. Página 37.

- Rybka, K. A. 2016. Obra citada. Página 171.

- Pet, Willem J. A. 2011. Obra citada. Página 37.

- Goeje. C. H. de. 1928. The Arawak Language of Guiana. Cambridge University Press. Páginas 23, 74. www.cambridge.org/9781108007689

- Pet, Willem J. A. 2011. Obra citada. Página 119.

- Álvarez Nazario, Manuel. 1996. Arqueología lingüística: estudios modernos dirigidos al rescate y reconstrucción del arhaucaco taíno. Universidad de Puerto Rico. Páginas 38-39.

- Breton, Raymond. 1999. Dictionnaire caraïbe-français. Ediciones KARTHALA. Página 40. http://www.karthala.com.

- Breton, Raymond. 1999. Obra citada. Página 40.

- Breton, Raymond. 1999. Obra citada. Página 40.

- La Rosa Corso, Gabino. 2018. “La industria de la madera de los aborígenes de Cuba”. En Cuba: arqueología y legado histórico. Ediciones Polimita. Página 172.

- Colón, Cristobal. 1892. Relaciones y cartas. Biblioteca Clásica. Madrid. Página 60.

- Las Casas, Bartolomé de. 1986. Obra citada. Tomo I. Página 437.