En las dos primeras partes de este trabajo hemos examinado la etimología de siete aruaquismos insulares del español de Cuba con el segmento cagua en su estructura (cagua, caguama, caguaso, caguajasa, caguala, macagua y caguairán), todos procedentes de la voz aruaca coa (koa), ‘permanencia’, ‘continuación’, ‘repetición’ y que también puede traducirse como ‘todavía’, ‘aún’, ‘no hacer progresos’, ‘durar’, ‘otra vez’, ‘siempre’. En aruaco insular coa puede indicar, además, ‘cooparticipantes involucrados de igual forma en una actividad’ y ‘proximidad espacial’. Además de esos vocablos, también se analizaron la voz coa, ‘palo aguzado que los indios taínos usaban en la labranza para abrir hoyos en los conucos’, y los topónimos Baracoa y Guaniguanico, cuya etimología presenta aspectos comunes con la de los primeros.

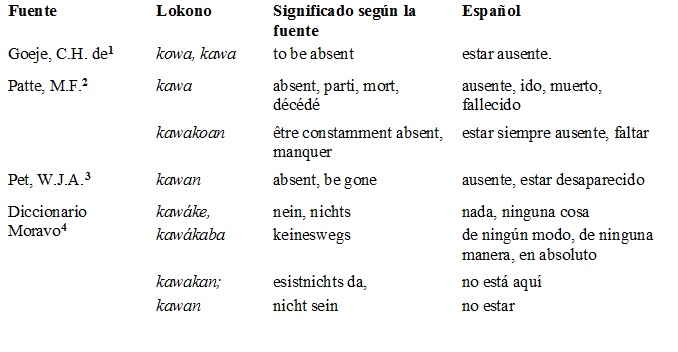

En esta oportunidad examinaremos otros cinco aruaquismos insulares con el segmento cagua en su estructura, los cuales proceden de voces aruacas distintas de coa (koa); de ellos, cuatro (caguayo, caguane, caguara, caguanete) provienen del vocablo aruaco insular cognado del lokono kawa, ‘ausencia’, ‘desaparición’ (Tabla 1), y uno (caguaní), donde el segmento cagua se corresponde con una cadena de fonemas consecutivos pertenecientes a dos morfemas distintos.

Tabla 1

Significados de kawa y algunos vocablos derivados en lokono

Caguayo

Antonia María Trista Pérez y Giesela Cárdenas Molina, en su Diccionario ejemplificado del español de Cuba, describen al caguayo de la siguiente forma:

Caguayo m. Reptil que puede alcanzar hata 50 cm de largo. Es de color verde esmeralda, con una franja de color amarillo canario en el lomo, y tiene un casquete rugoso y extremadamente duro, de color amarillo pálido, en la parte superior de la cabeza. Tiene una cola larga y un enorme pliegue gular longitudinal, generalmente de color rosa, que despliega a voluntad. Vive en árboles y arbustos y se alimenta de semillas y bayas silvestres, aunque también come pequeños animales como ranas y pajaritos. Cambia de color adoptando los colores de la superficie sobre la que se encuentra (Fam. Iguanidae, Anolis equestris) (…)5.

Este animal posee varias características en realidad extraordinarias, como es por ejemplo la de silbar. Sin embargo, el rasgo que estimuló la imaginación de los aruacos insulares y los guió al concebir su nombre, es la capacidad de mimetizarse cambiando de color y de esta forma desaparecer de la vista de los depredadores o evadir otras amenazas.

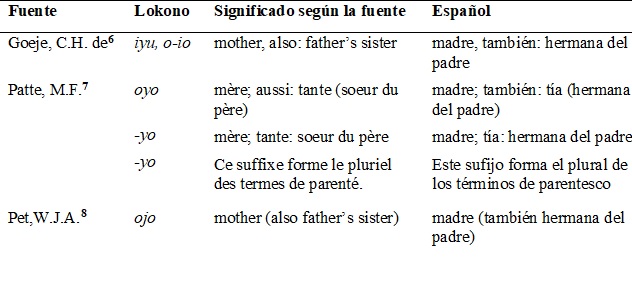

En la estructura de caguayo, se distinguen los morfemas del aruaco insular cagua y –yo.

Tabla 2

Significados del sufijo -yo en lokono

De tal forma, cagua, ‘desaparición’ + -yo, ‘madre’ = caguayo, ‘madre de la desaparición’.

Caguane

Antonio Bachiller y Morales describe al caguane como: “Caracol pequeño, de donde se llama gavilán caguanero, a una ave e pájaro de Cuba”9. Por su parte, Zayas refiere: “Pequeño caracol, por el que se apellida ‘gavilán caguanero’, a esta ave de rapiña que lo come”10.

Los datos aportados por Bachiller y Zayas son insuficientes para identificar la especie del caracol, determinar si es terrestre o acuática, o si se trata de un nombre común para varias especies.

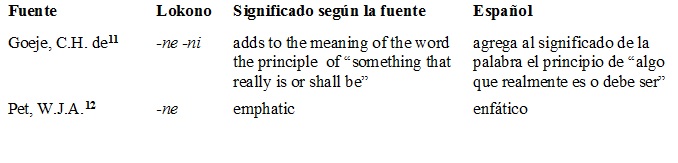

En la estructura de caguane se distingue la raíz cagua (cognado del lokono kawa) y el sufijo –ne.

Tabla 3

Significados del sufijo –ne en lokono

La característica física más destacada del caracol es la capacidad para introducir totalmente su cuerpo en la concha, el animal desaparece dentro de ella y no se puede ver. De ahí su nombre auraco insular que describe esta característica: cagua, ‘estar desaparecido’ + –ne, ‘en realidad’ = caguane, ‘¡en realidad está desaparecido!’, ‘¡desaparece completamente!’.

Al norte del municipio Yaguajay, en la provincia de Sancti Spíritus, se encuentra el Parque Nacional Caguanes, área protegida donde podemos encontrar los topónimos punta de Caguanes, lomas de Caguanes y cayos Caguanes. En las lomas de Caguanes se encuentra la cueva Grande de Caguanes, de origen marino, donde existe un conjunto pictórico aborigen con pinturas rupestres. La fauna está representada por moluscos, murciélagos y la única especie de esponja cavernícola del mundo13. Probablemente la motivación de estos topónimos está relacionada con la abundancia de caracoles o moluscos bivalvos en la zona.

Existe en Cuba un ave nombrada Gavilan Caguanero o Gavilán Caguarero (Chondrohierax wilsonii), José Espinosa, en su libro Las Polimitas, señala:

Es una rapaz endemica especializada en comer caracoles, le rompe la base de la concha con su robusto pico para extraer el cuerpo del animal; este gavilán, considerado en peligro crítico, se encuentra actualmente confinado a la región montañosa entre Moa y Baracoa, con poblaciones muy reducidas debido a la degradación de los habitat naturales y la disminución de las poblaciones de polimitas y otros caracoles arbustivos que, además de insectos y pequeños anfibios, consituyen su fuente de alimento14.

Posiblemente el término caguane se utilizaba por nuestros aborígenes para denominar de forma general a cualquier tipo de caracol terrestre y acuático, así como a los moluscos bivalvos (almejas, ostiones, etc.), todos los cuales se caracterizan por poseer conchas en las cuales mantienen o introducen el cuerpo para protegerlo.

La extrema diversidad de la malacofauna marina y terrestre de Cuba que supera las mil especies en cada caso15, hacen comprensible la necesidad de la existencia de una palabra con la cual referirse de forma general a ellas, independientemente que algunas tuvieran nombre propio (cobo, sigua, etc). En relación con este tema y la forma en que se manifiesta en el lokono, C. H. de Goeje afirma:

El aruaco puede expresar lo que nosotros llamamos abstracto tan facilmente como lo que llamamos concreto. Tiene nombres particulares para cada tipo de pez o cada clase de árbol, pero también tiene las palabras himi = pez, y ada = árbol. Estas palabras describen al “pez” y al “árbol”, y hasta donde podemos saber, no son los nombres de una especie particular que hayan sido aplicados despúes al grupo entero. De la misma forma, los nombres para las especies en particular no son derivados de himi y ada, aunque tales formas existen16.

Caguará

Esteban Pichardo describe a la caguará como “la conchita común casí circular que se encuentra en las playas”17. Por su parte, Zayas refiere: “pequeña concha de un bibalvo muy abundante en algunas playas, donde se encuentra mezclada con la arena en grandes cantidades. Supone el Sr. Coll y Toste que se usaban caguarás para quitar la cáscara de la yuca”18.

Trista Pérez y Cárdenas Molina indican sobre caguará: “Nombre de varias especies de conchas calcáreas de moluscos univalvos o bivalvos, terrestres o acuáticos”19.

También es común la voz llana, caguara, como refieren informantes consultados en el oriental poblado costero de Guayabal, donde se utiliza habitualmente de esa forma en el leguaje popular.

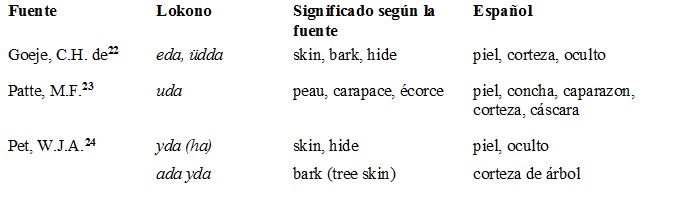

En la estructura de caguará se aprecian dos vocablos unidos por composición: cagua y ara. El segundo es una conocida voz aruaca insular que significa: ‘corteza’, ‘cáscara’, ‘piel’, ‘caparazón’. José Juan Arrom ha analizado la etimología de palabras del aruaco insular con presencia de este vocablo en su estructura:

- “Cutara, ‘chancleta’, de cuti-, ‘pie’, y ara, ‘corteza”20.

- “Examinemos el fitónimo Güira. Esta voz contiene los morfemas iwi ‘fruta’ y era~eda ‘cáscara’. De modo que Iwira o iwera describe al fruto cuyo elemento caracterizador es su recia corteza”21.

Tabla 4

Vocablos en lokono que se corresponden con el aruaco insular ara y sus significados

Así pues, cagua, ‘estardesaparecido’ + ara, ‘concha’ = caguará, ‘concha del que desaparece’, ‘concha del caracol’, donde se destaca la característica de esconder el cuerpo en el caparazón.

También consideramos que se trata de un concepto general para designar la concha de cualquier tipo de caracol y de molusco bivalvo.

Caguanete

Según Esteban Pichardo, el caguanete es la voz indígena que nombra a “la borra o lana del algodón u otro combustible ligero que arde y se consume velozmente formando llama”25. Zayas indica que es “la lana o pelusa del algodón que arde tan rápidamente que los muchachos la queman puesta en la palma de la mano, para verla arder sin quemarse”26.

Pichardo recoge, además, el aruaquismo insular caguanetazo: “la acción y efecto de quemar el caguanete, aplicándole a alguna persona dormida o descuidada para asutarla”27.

El caguanete posee la característica de consumirse y desaparecer rápidamente, y es la raíz aruaca cagua, ‘estar desaparecido’, la cápaz de formar un vocablo para describir este comportamiento. En su estructura también se distingue el enfático ne y el morfema te, cognado del lokono the.

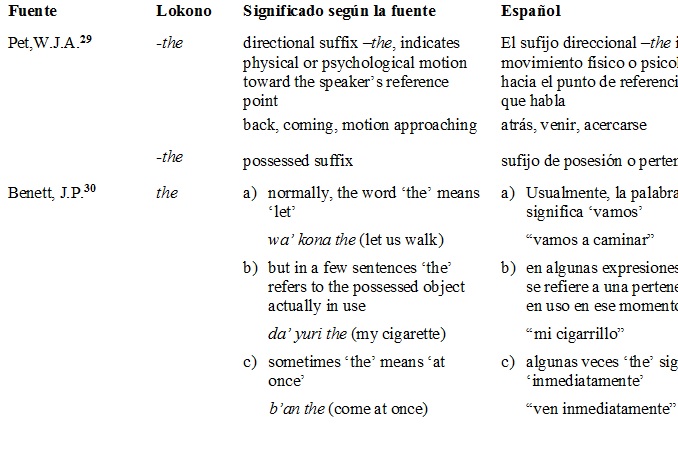

En relación con el morfema lokono the, incluye el fonema apical /th/ que según Pet se palatiza fuertemente hacia la [tŝ] africada28. En su paso al español desde el aruaco insular, la pronunciación de este morfema se transformó en [te], posiblemente por similitud con el diminutivo español “ete”, forma que ofrece un sentido humorístico que se corresponde con el propósito lúdico con que se utilizaba el caguanete.

Tabla 5

Significados de the en lokono

Es la tercera acepción que refiere Bennet, ‘inmediatamente’, la que incorpora al vocablo caguanete un significado más adecuado para describir el atributo de la rápida desaparición de la pelusa de algodón.

De tal forma, el significado literal de caguanete es ‘¡desaparece realmente de inmediato!’. Otra traducción sería, ‘¡desaparece ya!’. Es una expresión imperativa que indica que los niños y jóvenes aborigenes practicaban algún tipo parecido de juegos, y que pronunciaban la frase al quemar la mencionada pelusa. Recordemos que los conquistadores españoles encontraron algodón en Cuba y que nuestros antecesores aruacos lo utilizaban en la confección de naguas, hamacas, cinturones y otros artículos.

Caguaní

Pichardo describe al caguaní de la siguiente forma:

Caguaní. Voz ind. —Árbol silvestre, hermoso, de las Sapotáceas, a orilla de los ríos y sierras, fruto una aceituna negruzco-venenosa, olorosa como la semilla del Mamey colorado; xxxxxx

Trista Pérez y Cárdenas Molina precisan otros detalles:

Caguaní. m. 1 Árbol que alcanza hasta 25 m. de altura. Tiene hojas brillantes, de 6 a 15 cm. de longitud y flores pequeñas, con la corola de color amarillo verdoso, dispuestas en fascículos multifloros. Su fruto es una baya oval, amarilla, de unos dos cm. de longitud. Crece en toda clase de terrenos, especialmente en los calcáreos cercanos a las costas altas y secas. Proporciona una madera fuerte y pesada, de color amarillo pálido, que se emplea en soleras, durmientes y horcones (fam. Sapotaceae, Mastichodendron foetidissimum)32.

Como se aprecia, este es un árbol que crece en las cercanías de las riberas de los ríos y de las costas altas y secas. Esta característica es la que motiva su nombre aruaco insular.

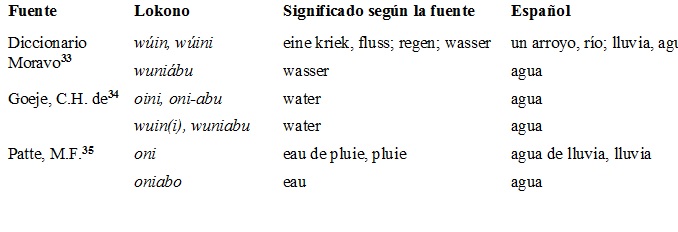

El vocablo guaní, ‘agua’ y el sufijo –ni están presente en muchos topónimos procedentes del aruaco insular que designan ríos u objetos geográficos costeros: Guaniguanico, Guanimar, Jaguaní, Hatiguanico, Jiguaní, Cabonico, Camajuaní, Hatibonico, entre otros.

Tabla 6

Vocablos del lokono que significan agua, río, lluvia

En el aruaquismo insular caguaní, se distinguen los vocablos aruacos ca y guaní. En este caso, el segmento cagua no se corresponde con un solo vocablo del aruaco insular, sino con una cadena de fonemas consecutivos correspondientes a dos voces distintas. El significado de guani ya lo conocemos, ‘agua’. En cuanto a ca, es un cognado del prefijo atributivo lokono ka, el cual se puede traducir como ‘tener’, ‘estar con’. Veamos los siguientes ejemplos: kayoa, ‘estar en compañía de su madre’ (oyo, ‘madre’) 36; kaithe, ‘estar en compañía de sus hijos’ (aithi, ‘hijos’)37.

Así pues, ca-, ‘estar en compañía de’, ‘está junto a’, + guaní, ‘agua’ = caguaní, ‘está en compañía del agua’, ‘esta junto al agua’.

Discusión

Los resultados alcanzados demuestran la eficacia del empleo combinado de los métodos de investigación seleccionados para determinar la etimología de los aruaquismos insulares.

Se verificó la existencia en el aruaco insular del mismo patrón de nominación que en el lokono, caracterizado por la descripción de carácterísiticas relevantes del referente.

En relación con el momento histórico y la forma de ingreso al español de los aruaquismos insulares, los hallazgos del estudio sugieren la existencia de dos etapas: a) al inicio de la transculturación indohispánica, relacionada fundamentamente con la necesidades mas perentorias de comunicación de los conquistadores españoles; b) al generalizarse el mestizaje cultural y biológico indohispánico en la sociedad colonial. Estas etapas tienen características diferentes que se reflejan en las transformaciones fonéticas y morfológicas que sufrieron los aruaquismos insulares y deben tenerse en cuenta al estudiar la etimología de estos vocablos. Se demostró que esas transformaciones fonéticas y morfológicas ocurridas durante el ingreso de los aruaquismos insulares al español de Cuba, pueden dar lugar a que un mismo segmento presente en la estructua de esos vocablos pueda corresponderse con distintas voces del aruaco insular que le dan origen.

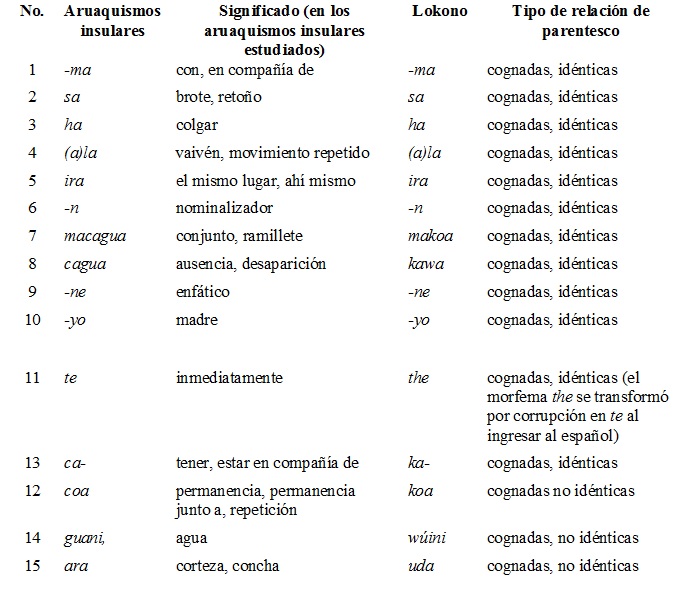

Durante el estudio comparado, de 15 subpartes gramaticales presentes en los aruaquismos insulares estudiados, doce son cognadas idénticas con las formas correspondientes del lokono y tres son cognadas no idénticas (Tabla 7). Estos hallazgos confirman la estrecha relación filogenética entre el aruaco insular y el lokono, incluso cuando esto se refiere a la variante moderna de esta última lengua.

Tabla 7

Tipo de relación de parentesco entre las subpartes gramaticales presentes en los aruaquismos insulares estudiados y las correspondientes formas en lokono.

Por último, las potencialidades mostradas por los métodos de investigación utilizados, evidencian que son posibles estudios más abarcadores sobre el legado léxico de las lenguas que hablaban los aborigenes de las Antillas Mayores, así como enriquecer por esta vía nuestros conocimientos sobre su cultura y su aporte a la formación de la nacionalidad de los pueblos de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico.

Referencias:

- Goeje, C. H. de.1928. The Arawak Languaje of Guiana. Cambridge University Press. Página 181. www.cambridge.org.

- Patte, Marie France. 2011. La langue arawak de Guyane, Présentation historique et dictionnaires arawak-français et français-arawak. IRD Éditions. Marseille. Página 123. https://horizon.documentation.ird.fr.

- Pet, Willem J. A. 2011. A Grammar Sketch and Lexicon of Arawak (Lokono Dian). SIL e-Books. Página 142.

- Hermanos Moravos. 1882. Arawakisch-Deutches Wörterbuch, Abschrift eines im Besitze der Herrnhuter Bruder-Unität bei Zittau sich befindlichen-Manuscriptes. Grammaires et Vocabulaires Roucouyene, Arrouague, Piapoco et D’autre Langues de la Région des Guyanes, par MM. J. Crevaux, P. Sagot, L. Adam. Paris, Maisonneuve et Cie, Libraries-Editeurs. Página 134. http://books.google.com.

- Trista Pérez, Antonia María y Cárdenas Molina, Gisela. 2016. Diccionario ejemplificado del español de Cuba. Editorial Nuevo Milenio y Editorial de Ciencias Sociales. La Habana.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Páginas 167, 193, 197-198.

- Patte, Marie France. 2011. Obra citada. Páginas 181, 235.

- Pet, Willem J. A. 2011. Obra citada. Página 154.

- Bachiller y Morales, Antonio (1883). Cuba primitiva. Origen, lenguas, tradiciones e historia de los indios de las Antillas Mayores y las Lucayas. Segunda edición corregida y aumentada. Imprenta la correspondencia de Cuba. La Habana. Página 230.

- Zayas, Alfredo. 1914. Lexicografía Antillana: diccionario de voces usadas por los aborígenes de las Antillas mayores y de algunas menores y consideraciones acerca de su significado y de su formación. La Habana. Página 116.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Página 77.

- Pet, Willem J. A. 2011. Obra citada. Página 120.

- Comisión Nacional de Nombres Geográficos. Diccionario geográfico de Cuba. 2000. La Habana. Página 46.

- Espinosa, José. 2013. Las Polimitas. Ediciones Polymita. Ciudad de Guatmala / Ediciones Boloña. La Habana. Página 76.

- Espinosa, José. 2013. Obra citada. Página 19.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Página 69.

- Pichardo, Esteban. 1875. Diccionario provincial casi razonado de vozes y frases cubanas. Cuarta Edición. La Habana. Página 59.

- Zayas, Alfredo. 1914. Obra citada. Página 116.

- Trista Pérez, Antonia María y Cárdenas Molina, Gisela. 2016. Obra citada.

- Arrom, José Juan. 1980. Estudios de Lexicología Antillana, Colección Investigaciones. Casas de las Américas. Páginas 121-122.

- Arrom, José Juan. 2011. José Juan Arrom y la búsqueda de nuestras raíces. Editorial Oriente y Fundación García Arévalo. Páginas 100-101.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Página 19.

- Patte, Marie France. 2011. Obra citada. Página 218.

- Pet, Willem J. A. 2011. Obra citada. Página 165.

- Pichardo, Esteban. 1875. Obra citada. Página 58.

- Zayas, Alfredo. 1914. Obra citada. Página 116.

- Pichardo, Esteban. 1875. Obra citada. Página 58.

- Pet, Willem J. A. 2011. Obra citada. Página 7.

- Pet, Willem J. A. 2011. Obra citada. Páginas 36-37, 120.

- Bennett, John Peter. 1995. Twenty-Eigth Lessons in Loko (Arawak). A teaching guide, Walter Roth Museum of Anthropology, Georgetown, Guyana. Página 36.

- Pichardo, Esteban. 1875. Obra citada. Páginsa 58-59.

- Trista Pérez, Antonia María y Cárdenas Molina, Gisela. 2016. Obra citada.

- Hermanos Moravos. 1882. Obra citada. Páginas 164-165.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Página 35.

- Patte, Marie France. 2011. Obra citada. Páginas 176-177.

- Patte, Marie France. 2011. Obra citada. Página 124.

- Patte, Marie France. 2011. Obra citada. Página 110.