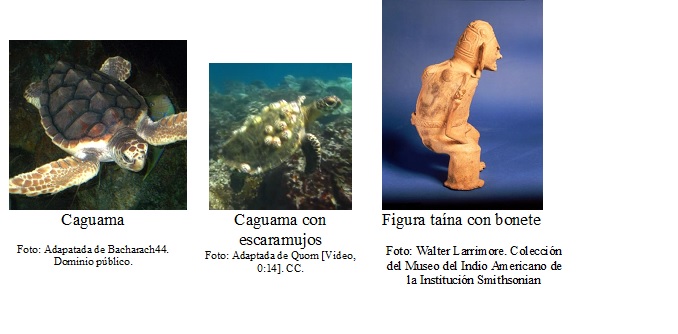

Caguama

El Diccionario histórico de la lengua española (2019) señala que caguama es “voz de etimología incierta, acaso del caribe” y que fue documentada por primera vez por Antonio Parra en 17871. Sergio Valdés Bernal, considera que se trata de un zoonimo de procedencia aruaco insular y refiere los siguientes argumentos: la presencia en la estructura del vocablo del morfema cagua, que también se encuentra en otros aruaquismos insulares incluyendo zoonimos; en la toponimia cubana también hallamos denominaciones que contienen el posible étimo cagua; y el paso al caribe de numerosos prestamos del aruaco insular, no solo debido a la conviviencia preterita en el continente, sino a través también del español2.

El naturalista empírico de origen portugués, Antonio Parra, arribó a Cuba en el año 1763 como soldado del ejército español y se asentó en el país, donde pronto se licenció y fundó familia. Durante muchos años colectó especímenes animales que más tarde detalla en su obra de 1787, Descripción de diferentes piezas de historia natural, las más del ramo marítimo, representadas en setenta y cinco láminas, la primera de carácter científico publicada en Cuba3.

Parra no utiliza la taxonomía científica y recoge los nombres populares por los cuales se conocían las especies en Cuba, en especial por los pescadores, a quienes se refiere en reiteradas oportunidades en su obra. Además de caguama, hace referencia a otros aruaquimos insulares que posteriormente aparecerán clasificados como “voz indígena” en la obra lexicográfica de Esteban Pichardo: bajonao, bonasí, carey, guabina, guatibere, jaiba, jocú, macabí, macao, manjuarí4.

El uso de caguama por la población humilde de Cuba del siglo XVIII, heredera de numerosas denominaciones aborígenes para describir la flora y la fauna, sin que el vocablo hubiera sido documentado con anterioridad, es otro argumento a favor de su origen aruaco insular.

En cuanto al supuesto origen caribe continental, es necesario señalar que en esa lengua existe el vocablo kawana, ‘tortuga laud’ (Dermochelys coriacea, Dermochelyidae)5, el cual pasó al creole de la Guyana Francesa, kawen, con el mismo significado, y al francés de las islas, caouane, para nombrar diferentes tipos de tortugas marinas, entre ellas la caguama6. Sin embargo, los argumentos relacionados con anterioridad y la propuesta de etimología que a continuación exponemos, nos hacen pensar que no es éste el origen del vocablo caguama.

Uno de los rasgos más distintivos de la caguama es que su cuerpo está cubierto por placas o escudos córneos que forman su caparazón. Este caparazón puede ser comparado con un sombrero que cubre al animal. Además de los tocados con plumas, los caciques y behiques taínos utilizaban para cubrirse la cabeza bonetes o gorras de algodón a los cuales fijaban láminas de oro y pequeñas carátulas, al igual que amuletos y fetiches protectores. En otras ocasiones, los cubrían con adornos de concha de caracol y cuentas de piedra7. El diseño de los bonetes y las láminas de oro, piedras y conchas de caracol sujetas a ellos, pueden parecerse a las placas córneas de la caguama y a los crustáceos cirrópodos llamados escaramujos o percebes que con frecuencia se adhieren a su cuerpo (ver figura 1).

Figura 1

La caguama y el bonete taíno

Entonces, caguama, el nombre del animal, significa ‘sombrero’ y en este caso, a diferencia de la forma examinada con anterioridad (cagua, ‘sombrero’), sí aparece en la estructura del vocablo el sufijo –ma, al igual que en el vocablo lokono koama, ‘sombrero’, lo cual evidencia diferencias dialectales en el aruaco insular, así como un influjo del aruaco continental posterior a la separación de las lenguas, cuyo más probable origen es una segunda oleada migratoria desde el continente. Existen ejemplos de otros vocablos del aruaco insular que presentan dos formas distintas, una identica a la del lokono y otra que es disímil en algún aspecto, lo cual indica diferencias dialectales: ‘diente’: ari (cognada idéntica al lokono, presente en el nombre del pez manjuari, ‘muchos-dientes’8), y ahi (cognada no idéntica, documentada por Bartolomé de las Casas9; ‘mar’: bara (cognada idéntica al lokono, presente en topónimos como Baracoa) y bagua (cognada no idéntica, documentada por Fernández de Oviedo10).

Caguaso

Valdés Bernal señala: “Caguaso: nombre de varias especies de plantas herbáceas que alcanzan entre 1 y 1.5 m de altura”11. Por su parte, Henriquez Ureña recoge la forma Caguasa y los derivados caguaso y caguasal12.

El estudio comparativo con el lokono confirma que es caguasa el vocablo aruaco original.

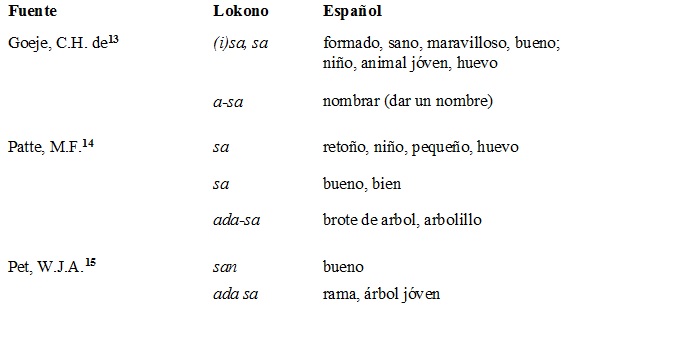

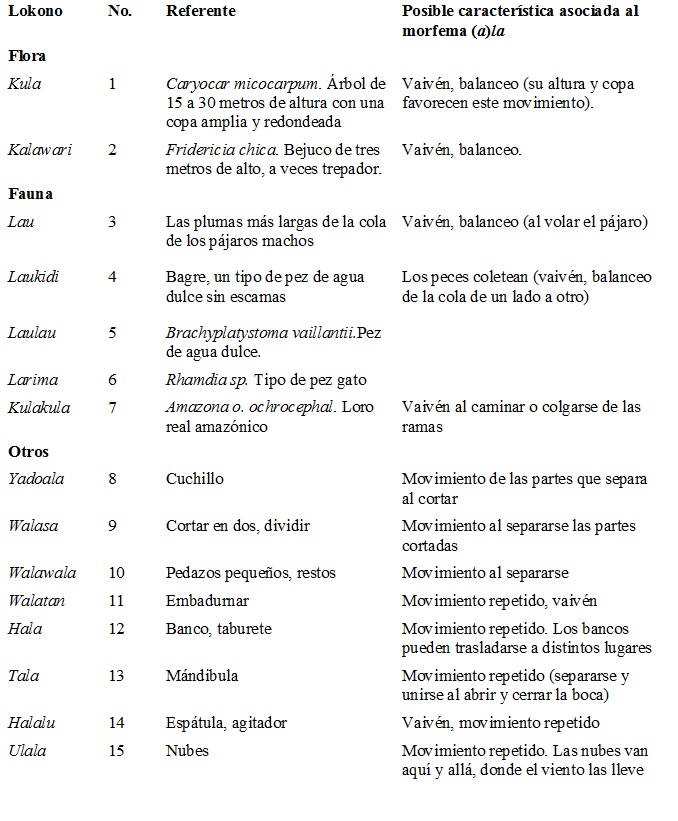

Tabla 1

Significados de sa y algunos vocablos derivados en lokono

Para seleccionar el significado correcto de sa en caguasa, debemos identificar el atributo que llamó la atención de los aruacos insulares. Para ello, cruzamos las características de estas plantas herbáceas con las acepciones citadas por las fuentes y la mejor coincidencia es, sin dudas, ‘retoño’, ‘brote’, ‘pequeño’, apuntando al hecho que no crecen mucho.

De tal forma, cagua, permanecer + sa, ‘pequeño’, ‘brote’ = caguasa, ‘permanece pequeño’ o ‘permanece brote’, en el sentido de ‘no crece’.

Este aruaquismo enriqueció su significado en Cuba con otras dos acepciones, recogidas también por la la Real Academia Española en la 23 edición del Diccionario de la lengua española de 2014:

Caguaso.m. 1. Cuba. Planta ciperácea de hojas ásperas que abunda en los terrenos húmedos. ‖2. Cuba. Caña de azúcar poco aprovechable por su baja calidad. ‖ 3. Cuba Cosa despreciable, desecho. ‖ 4.R. Dom. Variedad de la pasionaria16.

Sobre el fenómeno del surgimiento de nuevas acepciones, Valdés Bernal señala: “el cambio de significado de los aruaquismos insulares debido a la semejanza de sentidos ha sido considerable, todos ellos basados en metáforas que parten de la similitud de apariencia, de calidad, actividad y función o a partir del efecto perceptivo”17.

No obstante, en el caso de la acepción de caguaso, ‘caña de azúcar poco aprovechable por su baja calidad’, su origen pudiera no deberse a un cambio de significado. La siembra de caña de azúcar y la producción de azúcar se extendieron muy temprano en Cuba. Fernando Ortíz, en su ensayo “Contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar”, refiere:

No había mediado el siglo XVI y ya se contaba en Cuba con el dinero de las arcas reales para plantar ingenios, con exenciones de embargos y con la merced gratuita de la tierra, que entonces sobraba y se quería poblar18.

Ramiro Guerra, por su parte, menciona los esfuerzos del gobernador Antonio de Chaves (1546-1549) por fomentar el cultivo de la caña de azúcar19.

Aunque el trabajo del esclavo negro siempre predominó en las plantaciones azucareras, es seguro que en los primeros tiempos hubo participación de los aborígenes en la producción de azúcar. Fernando Ortíz señala:

Es posible para el guajiro aislado hacer alguna azúcar sacando el guarapo a las cañas con la presión de la cunyaya, esa simple máquina de palanca única propia de los indios, más simple aún que el cibucán con que éstos prensaban las yucas. Probablemente con la cunyaya india se sacó el primer guarapo en América, el de las cañas que sembró en la Española don Cristobal Colón20.

Entonces, los aborigenes aruaco hablantes conocieron en el siglo XVI el cultivo de la caña de azúcar; observaron el fenómeno de la caña débil y pequeña por la sequía u otras causas, y para nombrar a estas plantas no desarrolladas utilizaron el vocablo que su lengua para ello les brinda: caguasa. Probablemente ese sea el origen de esta acepción de caguaso.

Caguajasa

Esteban Pichardo describe a la caguajasa de la siguiente forma:

Caguajasa. —Véase Pasionaria. Pasionaria. —N. f. s. —Varias especies de esta familia se ven en los bosques de tierras ferazes enredadas por las Maniguas o trepando por los arbustos. Todas ellas son Bejucos de bellas flores, que ya se cultivan en los jardines; aunque son silvestres y comunes. Una tiene el sarmiento cilíndrico, verde, que oscurece con el tiempo: se extiende mucho, porque no solo echa brazos como el tallo, sino que constantemente está brotando otros de las raizes para eternizarse, las hojas son cordiformes, puntiagudas con tres lóbulos apénas pronunciados, largas de cuatro a cinco pulgadas; los zarcillos con que se agarra de un verde más claro: su peregrina flor, nombrada de Pasión se parece a la Pasionaria Azul, y sobre los estambres se hallan tres figuras de clavitos unidos por sus puntas: le sucede el fruto globoso, de una pulgada verde renegrido, luztroso, cubierto con tres plumillas verde-amarillosas; cuando maduro toma el color amarillo, conteniendo una pulpa viscosa, suave, dulce con poca acidez que comen los muchachos y denominan Güirito de Pasión, en la parte oriental Caguajasa y en Santo Domingo Caguaso (…)21.

Esta planta comparte con el caguaso el atributo de crecer poco verticalmente, pero se diferencia en que no es una hierba sino un bejuco o enredadera. En la estructura del vocablo que da origen a este aruaquismo insular unicamente desconocemos el significado del morfema ha.

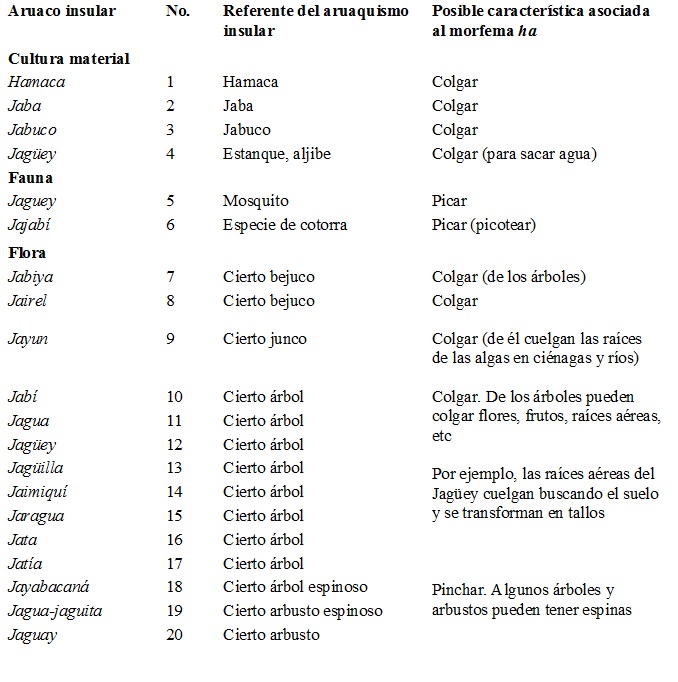

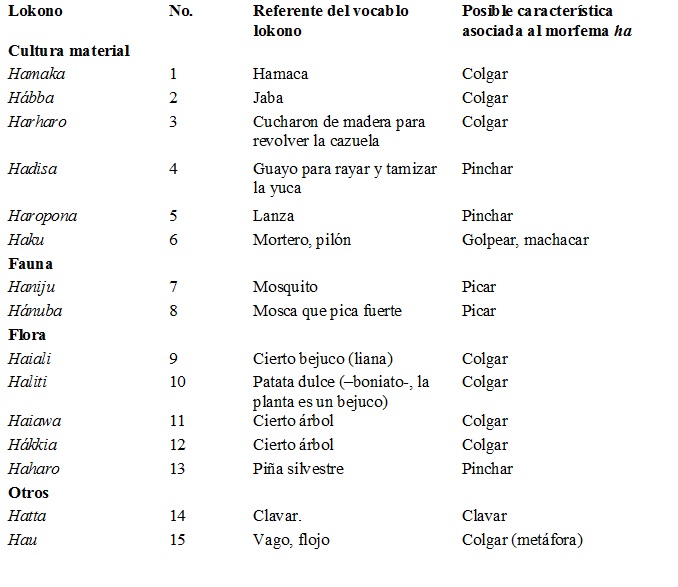

Al cruzar los posibles significados de ha que aparecen en los diccionarios de lokono con el atributo que motiva el nombre caguajasa, ninguno se integra al vocablo de forma que brinde una descripción adecuada. Al no ser útiles esas acepciones, buscamos el significado directamente en una muestra suficientemente grande de aruaquismos insulares y vocablos del lokono con el morfema ha en su estructura, los cuales se presentan las tablas 2 y 3.

En la muestra de 20 aruaquismos insulares (tabla 2), se repiten las características de: ‘colgar’, ‘picar’ y ‘pinchar’. En la muestra de 15 vocablos del lokono (tabla 3), coinciden estas características y además se añade la de ‘golpear’. Nótese que todas estas acciones comparten un rasgo común, son generadas por entes que posee dos extremos, uno fijo y otro libre. También implica movimiento o desplazamiento en una dirección determinada.

El morfema ha también es utilizado en lokono como sufijo de futuro con el significado: ‘certeza futura’22; ‘algo que está por venir’23. Nótese que el movimiento hacia el futuro, en sentido figurado, puede ser concebido como una acción que parte de un extremo fijo en el presente hacia otro libre en el porvenir.

De estos posibles significados, el que se ajusta a las características de caguajasa es ‘colgar’. Así pues, cagua, ‘permanecer’ + ha, ‘cuelga’ + sa, ‘brote’ = caguajasa, ‘permanece brote colgante’, describiendo también su cualidad de bejuco o enredadera.

Tabla 2

Selección de aruaquismos insulares con ha en su estructura, sus referentes, fuentes y posible característica asociada a este morfema

Tabla 3

Selección de vocablos del lokono con ha en su estructura, sus referentes, fuentes y posible característica asociada a este morfema

Caguala

Valdés Bernal señala: “Caguala. Nombre de una planta ornamental, Andropogon bicornis, también conocida por “Barba de indio” (Ver figura 2)25. Pichardo la describe de la siguiente forma:

Barba de Indio: Yerba silvestre de Sabana, inútil, que presenta por bohordo una cañita endeble de una vara de altura, más o ménos, la cual remata en penacho lanudo; floresen panoja; espigas filiformes larguísimas; hojas tiesas con aserraduras pequeñas que cortan las manos no tomándolos con precaucion (…)26.

Figura 2

Caguala (Andropogon bicornis)

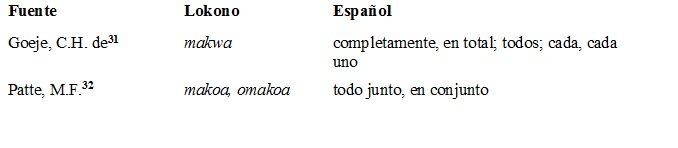

En este vocablo se distinguen los morfemas aruaco insulares, cagua y (a)la. Sobre el segundo, C. H. de Goeje refiere que significa ‘movible’ (movable)27. Para comprobar y precisar este significado procedemos al análisis de una selección de vocablos del lokono que presentan el morfema (a)la en su estructura y del único otro aruaquismo insular registrado por Valdés Bernal que parece contenerlo: guasábalo28.

En la muestra de 15 vocablos del lokono (tabla 4), se repiten los significados ‘vaivén’, ‘balanceo’, ‘movimiento repetido’ y ‘acto de separación de las cosas’. En la selección, aparece el nombre de tres peces, posiblemente en relación con el movimiento de sus colas y cuerpos, lo cual coincide con el aruaquismo insular guasábalo que de igual forma designa a un pez (fundulus grandis saguanus).

La caguala, como describe Pichardo, es una planta de tallo delgado y relativamente alto que remata en un penacho lanudo. Estas características facilitan que el viento haga que estas plantas se balanceen constantemente. Por tanto, cagua, ‘permanecer’, ‘continuar’ + (a)la, ‘balanceo’, ‘vaiven’ = caguala, ‘balanceo permanente’, ‘vaivén constante’.

Tabla 4

Selección de vocablos del lokono con (a)la en su estructura, sus referentes, fuentes y posible característica asociada a este morfema

Macagua

Esteban Pichardo describe a la macagua de la siguiente forma:

Macagua: Voz ind. —Árbol silvestre, común en todos los bosques, que se eleva rectamente cuarenta y cinco pies y media vara de grueso; lo interior blanco y el corazón negruzco; madera hebrosa, dura, empleada en carpintería, pero no permanente cuando se halla a la interperie: flor blanca, menuda, en abril y mayo; fruto colorado del tamaño y figura de la bellota, aunque sin cáscara, dulce, agradable, cuyo principal consumidor es el cerdo. Hay Macagua de corteza amarilla interiormente. (Pseudolmedia spuria, Gris).—Sauvalle trae también la Macagua de Costa (Exostemma caribaeum, Roem)30.

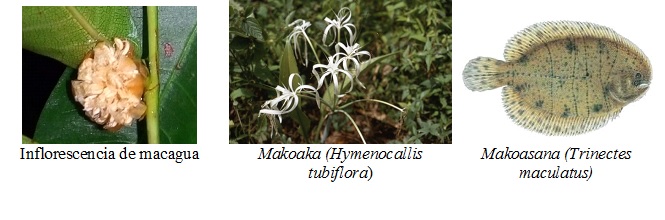

A partir de la descripción, resulta difícil determinar cual es la característica que llamó la atención de los aruacos y los motivó al seleccionar un nombre para este árbol. Por fortuna, el significado del cognado lokono makoa [ma(n), ‘todo’, ‘totalmente’, ‘cada’ + koa, ‘permanecer’] conduce en una sola dirección.

Tabla 5

Significados de makoa / makwa en lokono

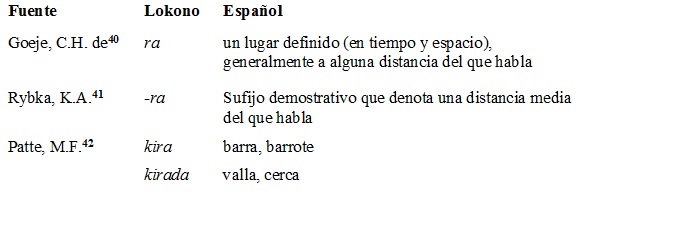

Resulta que son las pequeñas flores de la macagua las que poseen la característica de ser ‘un conjunto’, ‘un ramillete’ y motivan el nombre aruaco insular del árbol. Veamos una descripción más detallada tomada del sitio digital “Flora virtual de la estación biológica El Verde”:

Inflorescencias y flores: inflorescencias unisexuales, axilares, sésiles, bracteadas; las estaminadas usualmente pareadas, compuestas por muchas flores sobre un receptáculo discoidal, de 6-10 mm de diámetro, las brácteas pubérulas; flores estaminadas desnudas, compuestas por 1 estambre de ± 1.5 mm de largo, dispuestas irregularmente sobre el receptáculo entre las brácteas internas (…)33. (Ver figura 3).

Una motivación similar de los nombres de especies de la flora o la fauna con el vocablo makoa en su estructura, se puede encontrar en el lokono:

a. Makoaka (Hymenocallis tubiflora, Amaryllidaceae), flor conocida en Guyana como spider Lily34. Posee un conjunto de seis tépalos largos y estrechos que motivan su calificativo de “lirio araña” (ver figura 3).

b. Makoasana (Trinectes maculatus), pez de mar, de tamaño pequeño y unas minúsculas escamas35. Su cuerpo es plano y las numerosas espinas de sus aletas son visibles y lo rodean (ver figura 3).

Figura 3

Ejemplos de especies de flora y fauna con nombres que provienen del vocablo aruaco makoa

El caso de macagua puede servir de ejemplo ilustrativo de lo señalado en la primera parte de este trabajo sobre el ingreso al español de los vocablos con el morfema cagua en su estructura en una etapa de la transculturación indohispánica caracterizada por el mestizaje entre españoles y aborígenes y una pronunciación de los aruaquismos insulares más cercana a su lengua de procedencia en comparación con el período de la conquista. Oviedo no incluye a este árbol entre las especies que menciona en su Sumario de la Natural Historia de las Indias publicado en 1526, a pesar de ser común en territorios americanos donde el cronista estuvo antes de la publicación de esa obra. El vocablo es documentado por Oviedo en 1535, cuando se publican los 19 primeros capítulos de la Historia General y Natural de las Indias. Por tanto, tuvo que haberlo escuchado por primera vez entre 1532 y 1534 en Santo Domingo. Quizás, lo escuchó de los “hombres del campo”, a los que se refiere precisamente cuando escribe sobre este árbol:

Macagua es un gentil e grande árbol. Su fruta es como aceitunas pequeñas: el sabor es como de cerezas. La madera deste árbol es muy buena para labrar. Tiene la hoja muy verde e fresca. E porque mucho de los árboles destas partes se parescen en la hoja, dejo de decir, en algunos qué particularidades tienen en las hojas, salvo en los que las tienen extremadas, o muy diferentes de los otros. Porque mejor se entienda, quiero decir que en estas Indias hay millones de árboles que tienen las hojas muy semejantes e de la manera que el nogal, salvo que o son mayores o menores, o algo más o menos anchas, o más gruesas o delgadas, o más o menos verdes: e debajo de esta generalidad, se parescen muchos árboles unos a otros, non obstante lo cual, los hombres del campo que tractan estas cosas, los saben distinguir e conoscer, o en la corteza o espesura de las hojas, o en la fructa, o en la flor e otras particularidades en que se apartan e diferencian e se dan a conoscer36. (El énfasis es nuestro).

Nótese que Oviedo no dice indios ni tampoco españoles. Aunque su mención a los “hombres del campo” es una inclusión posterior a 1535 (no aparece en la versión de la Historiapublicada ese año en Sevilla), ya para esa fecha en la sociedad de Santo Domingo coexistían los españoles, aborígenes, negros y mestizos. Sobre la masa popular pobre, el destacado intelectual dominicano, Juan Bosch, escribió:

Al principio estaba compuesta por indios obligados a buscar oro en los ríos o a sembrar grandes conucos para las necesidades de los conquistadores; después estuvo formada por indios encomendados y por esclavos, por españoles pobres, por pequeños agricultores; más tarde, por esclavos y mestizos y negros libres37.

En esta sociedad, era el componente aborígen el que estaba familiarizado con la naturaleza local y fue el que trasladó este conocimiento al resto de sus integrantes en el proceso de mestizaje cultural y biológico. Esto explica la pronunciación de macagua más cercana a la aruaca insular.

Sobre el mestizaje en Cuba, nos habla el informe al rey de España del gobernador interino Manuel de Rojas, quien recorrió la isla en viaje de inspección en el año 1534. En referencia a las villas de Trinidad, Sancti Spíritus y Puerto Príncipe, escribe:

En todas las dichas tres villas había personas amancevadas y abarraganadas con sus propias naborías algunas de ellas, y otros con sus esclavas y otros con hijas de españoles y mujeres de esta tierra, con tanta paz y sosiego como si estuvieran a ley de bendición38.

Caguairán

En su Diccionario ejemplificado del español de Cuba, Antonia María Trista Pérez y Gisela Cárdenas Molina describen al caguairán:

Caguairán. m. 1. Árbol que crece hasta unos 10 m de altura. Tiene hojas compuestas, pinnadas, con folíolos ovales lustrosos. Crece en bosques y en terrenos calcáreos montañosos. Proporciona una madera dura y pesada de color rojo vino, que se utiliza especialmente para hacer horcones y traviesas de ferrocarril (Fam. Caesalpinaceae, Guibourtia hymeneaefolia). Obs: Es propio del uso lingüístico de la zona oriental de Cuba (…)39.

El caguairán es famoso por su fortaleza y la calidad de su madera, dura e incorruptible, y también se conoce como quiebrahacha por la dificultad que representa su tala. Esta misma característica es la que motivó el nombre aruaco insular del árbol.

En la estructura de caguairán se aprecian los morfemas, cagua-ira-n.

Tabla 6

Significados de ra y de algunos vocablos que lo presentan en su estructura, en lokono

Es necesario agregar a la tabla anterior, el siguiente comentario de C.H. de Goeje sobre el significado intrinseco del fonema /i/ en el lokono:

El principio de la i, por otra parte, implica que el tiempo se mantiene sin cambios, contraído en un único punto, en lo infinitesimalmente pequeño. Debemos traducirla, de acuerdo a las cicunstancias, como ‘pequeño’, ‘rápido’, ‘instantáneo’, ‘libre’, ‘principio’, idea’, ‘intenso’, ‘acentuado’, y la y, la cual se relaciona con la i, algunas veces como ‘aquí’. i, ‘aquí’, a, ‘a alguna distancia’, en las palabras ikirikia, ‘nuestra propia nación’, akirikia, ‘una nación extranjera’, y quizás en ici, padre, aiici, hijo43.

Como se aprecia, el fonema /i/ agrega el rasgo semántico ‘propio’, ‘mismo’, mientras ra denota el espacio hasta una distancia cercana. De tal forma, ira puede traducirse como ‘ese mismo lugar’, ‘ahí mismo’. Nótese que los barrotes (kira) y las cercas (kirada) se mantienen fijos en el mismo lugar. Obsérvese también el parecido de ira con yara, ‘ahí’, ‘valla’, ‘cerca’44.

Por último, debemos establecer el significado del sufijo –n final de caguairán. En este caso es un nominalizador que convierte los verbos en un sustantivo derivado45.

Así pues, coa, ‘permanecer’, ‘continuar’ + ira, ‘ese mismo lugar’, ‘ahí mismo’ + –n, nominalizador = caguairán, ‘el que continúa ahí mismo’, ‘el que permanece fijo’.

Los aborígenes, en general, preferían las maderas duras y de gran durabilidad para elaborar sus objetos ceremoniales y utilitarios. En 137 objetos de madera de la colección del sitio arqueológico Los Buchillones, se identificaron por medios científicos seis especies, entre ellas el caguairán46. Talar con hachas de piedra este árbol debió ser un prodigio de habilidad, laboriosidad y trabajo colectivo. Es muy probable que este proceso demorara más que el corte de otras especies y esta situación se convirtiera en la motivación del nombre del caguairán.

Referencias

- Real Academia Española. 2019. Diccionario histórico de la lengua española. www.rae.es.

- Valdés Bernal, Sergio. 1991. Las lenguas indígenas de América y el español de Cuba. Editorial Academia, La Habana. Páginas 128-129.

- Parra, Antonio. 1787. Descripción de diferentes piezas de historia natural, las más del ramo marítimo, representadas en setenta y cinco láminas. La Habana. Imprenta de la Capitanía General. http://books.google.com.

- Pichardo, Esteban. 1875. Diccionario provincial casi razonado de vozes y frases cubanas. Cuarta Edición. La Habana.

- Courtz, Hendrik. 2008. A Carib grammar and dictionary. Magoria Books. Toronto. Canada. Página 295.

- Renalt-Lescure, Odile. 1999. Glossaire francais d’origine amerindienne. Dictionnaire caraïbe-français. Révérend Père Raymond Breton. Edición IRD – KARTHALA. Páginas 260, 278. https://horizon.documentation.ird.fr.

- García Arévalo, Manuel A. 2019. Taínos, arte y sociedad. Impresión: Amigos del Hogar, Santo Domingo, D. N. República Dominicana. Páginas 100, 130. https://issuu.com.

- Arrom, José Juan. 2011. José Juan Arrom y la búsqueda de nuestras raíces. Editorial Oriente y Fundación García Arévalo. Página 101. www.cubaarqueologica.org.

- Las Casas, Bartolomé de. 1909. “Apologética historia de las Indias”. En Historiadores de Indias, Por Serrano y Sanz. Madrid. Capítulo CCXLI. Página 94. http://www.archive.org/details/historiadoresdei01serr.

- Fernández de Oviedo y Valdés, Gonzalo. 1851. Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar óceano. Real Academia de Historia. Madrid. Primera Parte, Libro XIII, Capítulo IX. http://books.google.com.

- Valdés Bernal, Sergio. 2010. El poblamiento precolombino del archipiélago cubano y su posterior repercusión en el español hablado en Cuba. En Contextos. Estudios de humanidades y ciencias sociales.Nº 24. Página 122.

- Henriquez Ureña, Pedro. 1938. Para la historia de los indigenismos. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Instituto de Filología. Buenos Aires. Página 120.

- Goeje, C. H. de.1928. The Arawak Languaje of Guiana. Cambridge University Press. Páginas 38, 152. www.cambridge.org.

- Patte, Marie France. 2011. La langue arawak de Guyane, Présentation historique et dictionnaires arawak-français et français-arawak. IRD Éditions. Marseille. Páginas 190-191, 220. https://horizon.documentation.ird.fr.

- Pet, Willem J. A. 2011. A Grammar Sketch and Lexicon of Arawak (Lokono Dian). SIL e-Books. Páginas 121, 157.

- Real Academia Española. 2014. Diccionario de la lengua española. Vigesimo tercera edición. www.rae.es.

- Valdés Bernal, Sergio. 2010. Obra citada. Página 124.

- Ortíz, Fernando. 1983.Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Editoria de Ciencias Sociales, La Habana. Página 57.

- Guerra y Sánchez, Ramiro. 1921. Historia de Cuba, T.I. Imprenta “El Siglo XX”. La Habana. Página 279. http://www.archive.org.

- Ortíz, Fernando. 1983. Obra citada. Página 42.

- Pichardo, Esteban. 1875. Obra citada. Páginas 58, 282-283.

- Pet, Willem J. A. 2011. Obra citada. Página 35.

- Patte, Marie France. 2011. Obra citada. Página 86.

- Bachiller y Morales, Antonio (1883). Cuba primitiva. Origen, lenguas, tradiciones e historia de los indios de las Antillas Mayores y las Lucayas. Segunda edición corregida y aumentada. Imprenta la correspondencia de Cuba. La Habana. Página 308.

- Valdés Bernal, Sergio. 1991. Obra citada. Página 128.

- Pichardo, Esteban. 1875. Obra citada. Página 34.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Páginas 237-238.

- Valdés Bernal, Sergio. 1991. Obra citada. Página 64.

- Fanshawe, D. B. 1949. Glossary of Arawak Names in Natural History. International Journal of American Linguistics, Vol. 15, No. 1, pp. 57-74. The University of Chicago Press. http://www.jstor.org.

- Pichardo, Esteban. 1875. Obra citada. Página 229.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Páginas 159-160.

- Patte, Marie France. 2011. Obra citada. Páginas 155, 176.

- Sitio web Flora virtual de la estación biológica El Verde. www.xxxxxxxxx.

- Patte, Marie France. 2011. Obra citada. Página 155.

- Patte, Marie France. 2011. Obra citada. Página 155.

- Fernández de Oviedo y Valdés, Gonzalo. 1853. Obra citada. Parte Primera, Libro VIII, Capítulo XI.

- Bosch, Juan. 1981. Composición social dominicana. Historia e interpretación. Duodecima edición. Alfa y Omega. Santo Domingo, República Dominicana. Página 123.

- Guerra y Sánchez, Ramiro. 1921. Historia de Cuba. Imprenta “El Siglo XX”. La Habana. Tomo I. Página 397. http://www.archive.org.

- Trista Pérez, Antonia María y Cárdenas, Molina, Gisela. 2016. Diccionario ejemplificado del español de Cuba. Editorial Nuevo Milenio y Editorial de Ciencias Sociales. La Habana.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Página 143.

- Rybka, K. A. (2016). The linguistic encoding of landscape in Lokono. LOT. Utrecht. Página 145. https://www.researchgate.net.

- Patte, Marie France. 2011. Obra citada. Página 126.

- Goeje, C. H. de.1928. Obra citada. Página 49.

- Patte, Marie France. 2011. Obra citada. Páginas 231, 233.

- Pet, Willem J. A. 2011. Obra citada. Páginas 22, 24.

- Jardines Macías, Juan E., Toppe Guerrero, Antonio y Calvera Roses, Jorge. 2013. La madera en la arqueología de Cuba. Los Buchillones. Cuba Arqueológica. Año VI, núm. 1. Página 24.