El estudio de la mitología de los aborígenes que vivían en las Antillas Mayores durante la conquista española enfrenta retos significativos. La única fuente directa sobre el tema proviene de la obra de fray Ramón Pané, religioso catalán de la orden de los Jerónimos, comisionado por Cristobal Colón para “saber y entender de las creencias e idolatrías de los indios”1, quien aprendió algo de su idioma y vivió entre ellos varios años, durante los cuales escribió la “Relación acerca de las antiguedades de los indios”, cuyo original no se conservó y ha llegado al presente a través de traducciones y resúmenes incompletos o de fidelidad parcial. Súmese a eso que la propia Relación “era ya de por sí desordenada y confusa”, como apunta José Juan Arrom, reconocido investigador del tema2.

En 1935 Fernando Ortíz se lamentaba: “¿Qué sabemos, por ejemplo, de la religión de nuestros indios fuera de la información del fraile catalán Ramón Pane o Pané, y las referencias breves de Oviedo, Las Casas, Pedro Mártir y Herrera? ¿Tenemos una interpretación seria de su mitología?”3 Como apunta Arrom, las preguntas del sabio etnólogo cubano eran retóricas y sus respuestas negativas4.

A partir de la década de los años 70 del siglo XX, nuevos trabajos que han integrado los resultados de estudios lingüísticos, arqueológicos y antropológicos a la información ya disponible de Pané y los cronistas de Indias, han permitido arrojar nueva luz sobre la naturaleza y el significado de las creencias religiosas de los aborigenes antillanos y su relación con las costumbres, instituciones y grado de desarrollo económico social de este pueblo. Entre los autores que han profundizado en el tema se destacan José Juan Arrom, Mercedes Lópéz Baralt, José M. Guarch del Monte, Ricardo Alegría, Antonio Stevens Arroyo, Sebastían Robiu Lamarche y José R. Óliver.

A pesar de esos avances, persisten numerosas interrogantes no resueltas, relacionadas con la identidad, atributos y simbología inherentes a personajes de la mitología de los aborígenes de las Antillas Mayores, así como con aspectos de la iconografía religiosa y la celebración de los ritos.

En este trabajo, nos porponemos profundizar en uno de los personajes mitológicos mencionados por Pané e insuficientemente estudiado: Guabonito, la enigmática mujer que estableció una relación con el héroe Guahayona, lo curó del “mal de bubas” (sífilis) y le entregó las cibas y los guanines, símbolos que de ahí en adelante identificarían a los caciques5.

El pasaje de la Relación de Pané, donde se menciona a Guabonito, se inscribe en el relato de la gesta del héroe Guahayona, una alegoría de la revolución neolítica, caracterizada por el paso de la sociedad aborigen, constituída por grupos relativamente aislados de pescadores-cazadores-recolectores, a la organización tribal. En particular, la narración enfatiza simbólicamente en la prohibición del incesto y en el surgimiento de la figura del cacique.

Un sucinto resumen de la gesta de Guahayona puede esbozarse de la siguiente forma: los antepasados de los aborígenes vivian en dos cuevas nombradas Cacibajagua y Amayaúna, ubicadas en la montaña de Cauta en la provincia de Caonao. Uno de ellos, nombrado Guahayona, parte con todas las mujeres en busca de otros países, dejando a los niños y al resto de los hombres. Llegan a la isla de Matininó en la cual Guahayona deja a las mujeres y se va a otra isla llamada Guanín, donde encuentra a Guabonito, quien lo cura del “mal de bubas” y le entrega las cibas y los guanines, después de lo cual cambia su nombre. Posteriormente regresa a Cauta, donde los niños abandonados se convierten en ranas y los hombres consiguen nuevas mujeres transformando a seres asexuados que encontraron en los árboles, con ayuda del pájaro inriri cahubabayael quien les agujereo con el pico “el lugar donde ordinariamente suele estar el sexo de las mujeres” 6.

Veamos ahora con mayor detenimiento el pasaje sobre Guabonito, según el capítulo VI de la Relación de Pané, en la versión del traductor y editor del siglo XVI, Alfonso de Ulloa, retraducida del italiano al español por José Juan Arrom:

CAPITULO VI

Que Guahayona volvió a la dicha Cauta de donde había sacado las mujeres

Dicen que estando Guahayona en la tierra adonde había ido, vio que había dejado en el mar una mujer, de lo cual tuvo gran placer, y al instante buscó muchos lavatorios para lavarse, por estar lleno de aquellas llagas que nosotros llamamos mal francés.Ella le puso entonces en una guanara, que quiere decir lugar apartado; y así, estando allí, sanó de sus llagas. Después le pidió licencia para seguir su camino y él se la dio. Llamábase esta mujer Guabonito. Y Guahayona se cambió el nombre, llamándose de ahí en adelante Albeborael Guahayona. Y la mujer Guabonito le dio a Albeborael Guahayona muchos guanines y muchas cibas, para que las llevase atadas a los brazos, pues en aquellas tierras las cibas son de piedras que se asemejan mucho al mármol, y las llevan atadas a los brazos y al cuello, y los guanines los llevan en las orejas, haciéndose agujeros cuando son pequeños, y son de metal casi como de florín. El origen de estos guanines dicen que fueron Guabonito, Albeborael Guahayona y el padre de Albeborael. Guahayona se quedó en la tierra con su padre, que se llamaba Hiauna. Su hijo por parte de padre se llamaba Híaguaili Guanín, que quiere decir hijo de Hiauna, y desde entonces se llamó Guanín, y así se llama hoy día. Y como no tienen letras ni escrituras, no saben contar bien tales fábulas, ni yo puedo escribirlas bien. Por lo cual creo que pongo primero lo que debiera ser último y lo último primero. Pero todo 1o que escribo así lo narran ellos, como lo escribo, y así lo pongo como lo he entendido de los del país7.

Una pregunta inicial que es necesario responder, es ¿en qué ubicación geográfica de las mencionadas en el mito encuentra Guahayona a Guabonito? A pesar de que el capítulo comienza con el anuncio del regreso a Cauta de Guahayona, los acontecimientos que relata ocurren antes de ese momento, en la región de la isla Guanín. Sabemos esto con seguridad porque en el final del capítulo anterior se indica expresamente que la isla se llamó así por lo que se llevó de ella Guahayona cuando fue allá. El mismo Pané confiesa: “creo que pongo primero lo que debiera ser último y lo último primero”.

Otra interrogante que se impone, está relacionada con la natualeza y procedencia de Guabonito. La forma en que se narra su encuentro con Guahayona en la versión de Ulloa puede generar confusiones: “Dicen que estando Guahayona en la tierra adonde había ido, vio que había dejado en el mar una mujer”. Tal redacción puede sugerir que Guabonito era una de las mujeres de Cauta que acompañaban a Guahayona en la primera parte de su viaje. Por suerte, un extracto de la obra de Pané hecho por el cronista Pedro Mártir de Anglería nos informa de la naturaleza de esste personaje mitológico:

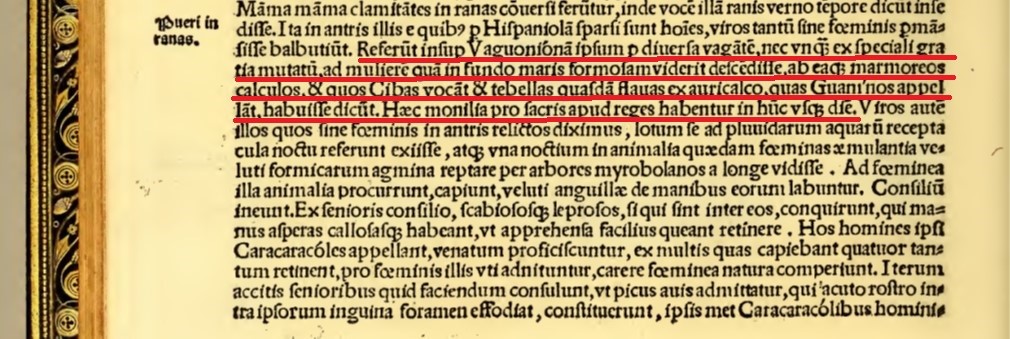

Cuentan además que el mismo Vaguoniona [Guahayona], errante por varias partes y nunca cambiado por gracia especial, descendió hacia una mujer que vio hermosa en el fondo del mar, y que de ella obtuvo unas piedrecitas de marmol a las que llaman cibas, y ciertas laminitas amarillas de latón, que llaman guaninos. Estas joyas las tienen por sagradas los Reyes hasta el día de hoy8.

El fondo del mar (fundo maris en el latín del original de Mártir de Anglería, ver Figura 1), lugar donde permanecía Guabonito, no da lugar a dudas sobre su naturaleza: es un ser acuático con forma de mujer, una divinidad del panteón aruaco insular. Ello explica que pudiera curar a Guahayona del “mal de bubas” y que tuviera autoridad para investirlo con los símbolos del cacicazgo (las cibas y los guanines).

Figura 1

Fragmento en latín de las Décadas del Nuevo Mundo de Pedro Mártir de Anglería donde se relata el encuentro de Guahayona y Guabonito

Otra característica de Guabonito y de su vínculo con Guahayona, es que mantuvieron relaciones sexuales. Pané, al mencionar el encuentro entre ellos, refiere; “de lo cual [Guahayona] tuvo gran placer, y al instante buscó muchos lavatorios para lavarse, por estar lleno de aquellas llagas que nosotros llamamos mal francés”. Todo parece indicar que ella misma le transmitió la sífilis, lo cual pudiera interpretarse como un castigo destinado a que purgara el “pecado” del incesto y, después de alcanzado ese objetivo tras el tiempo transcurrido en la guanara, lo cura. Este renacimiento físico y espiritual es el que lleva a Guahayona a cambiarse el nombre, consciente de su nuevo status y de la misión que debe cumplir: fundar una nueva forma de organización social donde la práctica del incesto es tabú.

Nótese como el mito constituye una legitimación de la figura del cacique y de su autoridad. Despúes de finalizado el proceso de transformación, Guabonito le pide licencia a Guahayona para continuar su camino. Incluso ella, un espíritu poderoso, también está sometida a la nueva autoridad, facultad que también evidencian los caciques en otros mitos narrados por Pané, donde llegan hasta a amarrar a los cemíes que quieren abandonarlos (Opiyelguobirán, Baraguabael).

Este proceso de limpieza y purificación, realizado con el objetivo de alcanzar un estado o condición que iguala a los caciques con los seres divinos, constituía parte rutinaria de la preparación de la ceremonia de la cohoba, en la cual se comunicaban con los cemíes, e incluía acciones tales como, el ayuno durante varios días, el vómito inducido con una espátula y el baño purificador en un río, previo al consumo de sustancias alucinógenas10.

El hecho de que Guabonito decidiera seguir sola su camino desde la isla de Guanín, también parece confirmar su naturaleza divina y acuática. La capacidad física y osadía que refleja el hecho de emprender sin compañía un largo viaje marítimo, así como el desinterés en integrarse a un colectivo, es algo poco probable para una humana, cuya reacción lógica hubiera sido tratar de permanecer con Guahayona. En la mitología de los pueblos indígenas de la región de las Guayanas, existe un personaje mitológico que se corresponde con Guabonito: lo llaman Orehu o también Oriyu. Detalles sobre este mito sudamericano se pueden encontrar en la obra de cuatro estudiosos: William Henry Brett, un misionero inglés, quien permanecio alrededor de cuarenta años en la Guyana británica entre 1840 y 188611; Walter E. Roth, un funcionario de la Guyana Británica entre 1906 y 191312; y los hermanos Frederik Paul Penard y Arthur Philip Penard, quienes desarrollaron estudios etnográficos en Surinam entre 1896 y 191013.

Estos autores coinciden en que Orehu es un espíritu de las aguas. Brett siempre lo describe como mujer, aunque Roth señala que también pueden aparecer en forma de hombre, así como en forma de animales, o parte humano y parte animal. Este autor señala que en algunas ocasiones son malignos y en otras benefactores. En el primer caso, son responsables, junto a los yauhahus (espíritus de las malezas), por las enfermedades, accidentes y la muerte; pueden provocar el naufragio de las embarcaciones y también son causantes de los maremotos.

Su faceta benevolente se expresa en conceder a los hombres dones y bendiciones, salvarlos de morir ahogados y en otras formas. Entre los dones, se encuentra precisamente el remedio para las enfermedades y otros males generados por los yauhahus.

Roth indica que estos seres poseen “fuertes inclinaciones sensuales”, “son de disposición amorosa” y buscan a los “indios del sexo opuesto”.

Brett recoge una pasaje mitológico sobre Orehu, el cual presenta evidentes paralelismos con el de Guabonito. A continuación lo reproducimos, en la versión realizada por José Juan Arrom:

Hace mucho tiempo los hombres vivían sin tener medios para propiciar a esta deidad invisible [Yauhahu]; no sabían evitar su ira ni ganarse su buena voluntad. En aquellos tiempos los arahuacos no vivían en Guayana, sino en una isla hacia el norte. Un día un hombre llamado Arawanili caminaba junto al mar, angustiado por la ignorancia y sufrimiento de su nación. De pronto el espíritu de las aguas, la mujer llamada Orehu, surgió de las olas y le habló. Le enseño los misterios de los semici, los ritos mágicos que agradan y controlan a Yauhahu y le regaló la maraca, la calabaza sagrada que contiene piedrecillas blancas que ellos hacen sonar en sus conjuros, y cuyo sonido convoca a los seres del mundo invisible. Arawanili trasmitió fielmente a su pueblo todo lo que Orehu le dijo y de este modo lo salvó de su desdicha. Cuando después de una vida llena de sabiduría y de buenas obras le llegó la hora de partir, “no murió, sino que ascendió”14.

A partir de lo expuesto sobre Guabonito y Orehu podemos identificar las características comunes: son espíritus femeninos acuáticos; pueden inducir enfermades y también curarlas, son proclives a las relaciones sexuales con los hombres. Asimismo, los pasajes mitológicos que inspiraron poseen evidentes similitudes: en ambos casos los espíritus acuáticos ayudan a héroes de los pueblos aruacos, contribuyen a la solución de los problemas que aquejan a sus sociedades y con su ayuda se inicia una nueva época en la vida de éstas. Además, hacen a los hombres importantes regalos que se convertirán en símbolos religiosos y de la autoridad de los caciques y los behíques (hechiceros curanderos).

En las historias de Guahayona y Guabonito, y Arawanili y Orehu, existen algunas diferencias: El primero de los héroes se encuentra en la búsqueda de una solución para el “pecado” del incesto, mientras el segundo procura remediar el sufrimiento y las enfermedades que aquejan a su pueblo. En el primer caso, recibe de regalo los atributos de cacique (cibas y guanines); en el segundo, las maracas y los ritos para controlar los espíritus malignos. Sin embargo, ambas historias pueden ser consideradas facetas de una misma gesta: el paso de los grupos aislados de pescadores-cazadores-recolectores a la organización social tribal y el afianzamiento de las figuras del cacique y el behique como autoridades de la nueva sociedad.

En un trabajo que publicamos con anterioridad (Atabeira, los nombres de la diosa), explicamos como Daniel G. Brinton, un arqueólogo, etnólogo y lingüista estadounidense del siglo XIX, quien fue el primero en establecer la relación de parentezco entre el lokono de las Guayanas y la lengua que hablaban los aborígenes de las Antillas Mayores, identifica erróneamente a la diosa aruaco insular Atabeira con la Orehu de los pueblos indígenas de las Guayanas, y detallamos los argumentos que fundamentan la no correspondencia entre estas figuras mitológicas.

En esa oportunidad, también demostramos a través del análisis de la etimología de los nombres de Atabeira, de la información de los cronistas de Indias sobre esta diosa y de su iconografía, que entre sus atributos no estaba el de constituir un ser acuático que controlaba las aguas, la luna y las mareas. Ahora se hace evidente que tal tipo de atributos son propios de Guabonito, un ser mitológico distinto de Atabeira, bien diferenciados entre sí en la Relación de Pané, el cual no ofrece ningún indicio que permita suponer que son variantes de un mismo personaje.

En la versión de la obra de Pané publicada por Ulloa, el nombre de guabonito aparece en dos ocasiones, de esa forma y también como gualonito, según señala José Juan Arrom15. En las versiones de Pedro Mártir de Anglería y de Bartolomé de Las Casas, no aparece el nombre de este personaje mitológico. Seguidamente realizaremos una propuesta de etimología de guabonito, la forma del vocablo que nos parece más probable que se corresponda con el nombre real del personaje mitológico.

En la estructura del vocablo se aprecian dos segmentos: Guabo + nito = Guabonito.

En el caribe insular (lengua de origen aruaco con influencias del caribe continental y cercana al aruaco insular de las Antillas Mayores) existe la voz nítou, ‘mi hermana’, según recoge el Dictionnaire caraïbe francais del Padre Bretón16, consideramos que es un cognado idéntico del vocablo aruaco insular nito. La u final parece corresponder con la pronunciación del fonema /o/. John Peter Benett, hablante nativo de lokono, al explicar cómo pronunciar este fonema, señala hacerlo como en la palabra inglesa note17. Todo parece indicar que en el caribe insular y el aruaco insular este fonema tenía la misma pronunciación, pero los errores de percepcion de los españoles motivaron el cambio fonológico en las voces provenientes de esta última lengua.

David Payne, en su trabajo, A classification of Maipuran (Arawakan) languages based on shared lexical retentions, señala la forma del proto-aruaco na [thu], ‘cuñada’, ‘prima’18 que guarda cierta semejanza con las voces nito del aruaco insular y nítou del caribe insular y parece estar emparentada en cierto grado con ellas.

En el diccionario del Padre Breton también se puede encontrar la expresión nitou oüáboutou, ‘nuestra hermana mayor’19. En el vocablo oüáboutou se distinguen los morfemas oüábou + tou = oüáboutou. El primero se encuentra en varias expresiones recogidas en la obra mencionada, como por ejemplo: noüábou, ‘delante de mí’20.

Breton también indica que oüábou es lo mismo que oüábara21. Este último vocablo coincide con el lokono obura ~ bura ~ bora, ‘antes’, ‘delante’22.

El análisis de otras expresiones que incluyen los morfemas oüábou y oüábara, recogidas en los diccionarios y la gramática del caribe insular escritas por Breton, confirman que su significado es ‘delante’, ‘precedente’.

Ahora podemos constatar que el morfema guabo en la estructura de Guabonito, es un cognado del caribe insular oüábou.

Así pues, en aruaco insular, guabo, ‘precedente’ + nito, ‘hermana’ = Guabonito, ‘hermana precedente’, ‘hermana mayor’.

Los resultados del análisis sobre esta figura contribuyen a una mejor comprensión de la mitología de los aborígenes de las Antillas Mayores.

Referencias

- Pané, Ramón Fray. 1990. Relación acerca de las antigüedades de los indios. Nueva versión con notas, mapas y apéndices de José Juan Arrom. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana. Página 23.

- Arrom, José Juan. 1990. “Estudio preliminar”. En Fray Ramón Pané: Relación acerca de las antigüedades de los indios. Nueva versión con notas, mapas y apéndices de José Juan Arrom. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana. Página 17.

- Ortíz, Fernando. En Arrom, José Juan. 1975, Mitología y artes prehispánicas de las Antillas. Siglo XXI editores. Impreso y hecho en México. Página 12. https://archive.org.

- Arrom, Jose Juan. 1975. Mitología y artes prehispánicas de las Antillas. Siglo XXI editores. Impreso y hecho en México. Página 12. https://archive.org.

- Pané, Ramón. 1990. Relación acerca de las antigüedades de los indios. Nueva versión con notas, mapas y apéndices de José Juan Arrom. Editorial Ciencias Sociales. La Habana.

- Pané, Ramón. 1990. Obra citada. Capítulos I-VIII, Páginas 24-30.

- Pané, Ramón. 1990. Obra citada. Capítulo VI, Páginas 27-28.

- Mártir de Anglería, Pedro. 1892. “Décadas del nuevo mundo”. En Fuentes Históricas sobre Colón y América. Libros rarísimos que sacó del olvido, traduciéndolos y dándolos a la luz en 1892, el Dr. D. Joaquín Torres Asensio. Madrid. Clásicos de Historia 525. Página 76. https://archive.org.

- Martyris ab Anglería, Petri. 1530. De Orbe Novo. Compluti apud Michaele de Eguia. Prime decadis. Fol. XX. Colección: jcbindigenous; JohnCarterBrownLibrary; americana. https://archive.org.

- Oliver, Jose R. 2008. “El universo material y espiritual de los taínos”. En El Caribe precolombino: Fray Ramón Pané y el universo taíno, editado por J. R. Oliver, C. McEwan, y A. Casas Gilberga. Co-edicion de el Ministerio de Cultura, Museo Barbier-Mueller d’Art Precolombí, y Fundación Caixa Galicia, Barcelona. Página 176.

- Brett, W. H. 1868. The Indian Tribes of Guiana. London. http://books.google.com.

- Roth. Walter E. 1915. An Inquiry into the Animism and Folk-Lore of the Guiana Indians. Global Grey. globalgreyebooks.com.

- Penard F. P. y Penard A. P. 1908. De menschetende aanbidders der zonneslang. H. B. Heyde. Paramaribo. Digitale bibliotheek voor de Nederlands letteren.

- Arrom, José Juan. 1975. Mitología y artes prehispánicas de las Antillas. Siglo XXI editores s.a. Páginas 44-45.

- Arrom, José Juan. 1990. Obra citada. Página 63.

- Breton, Raymond. 1999. Dictionnaire caraïbe-français. Ediciones KARTHALA. Página 161. http://www.karthala.com.

- Bennett, John Peter. 1995. Twenty-Eight Lessons in Loko (Arawak). A Teaching Guide. Walter Roth Museum of Anthropology. Georgetown, Guyana. Página 7.

- Payne, David (1991). “A classification of Maipuran (Arawakan) languages based on shared lexical retentions”. En Derbyshire, D. C.; Pullum, G. K. (eds.). Handbook of Amazonian languages. Vol. 3. Berlin: Mouton de Gruyter. Página 418.

- Breton, Raymond. 1999. Obra citada. Página 3.

- Breton, Raymond. 1999. Obra citada. Página 201.

- Breton, Raymond. 1999. Obra citada. Página 40.

- Patte, Marie-France. 2011. La langue Arawak de Guyane. Présentation historique et dictionnaires arawak-français et français- arawak. IRD Éditions. Marseille. Páginas 63, 66, 174.