Una de las manifestaciones más visibles del legado aborigen en la cultura se encuentra en el idioma. En el español de Cuba existen cientos de vocablos con esa procedencia que hacen alusión a objetos, fenómenos y conceptos propios del entorno cultural y geográfico cubano, según explica el investigador y lingüista cubano Sergio Valdés Bernal1.

A pesar de la importancia de este legado léxico, se desconoce la razón del significado y de la forma de la mayoría de estas voces, así como el significado y motivación de un elevado número de topónimos con esa misma procedencia que existen en Cuba, realidad que evidencia la necesidad de nuevos estudios sobre la materia.

Los pueblos que habitaban la isla a la llegada de los españoles hablaban una lengua perteneciente a la familia sudaméricana aruaca, una de las más extendidas en el continente antes de la conquista europea. La variante de las Antillas Mayores y las Bahamas se denomina aruaco insular y a los indoamericanismos léxicos que proceden de ella, aruaquismos insulares.

En la estructura de numerosos aruaquismos insulares es posible encontrar el morfema gua. Es frecuente en cualquier posición: al inicio, en el medio o al final, y su reiteración llamó tempranamente la atención de los europeos. El cronista Pedro Mártir de Anglería, en sus Décadas del Nuevo Mundo publicadas en 1516, apunta: “Gua es entre ellos artículo, y hay pocos nombres, principalmente de reyes, que no comiencen por este artículo gua, como Guarionex, Guacanaril, y así también muchos nombres de lugares”2.

Durante siglos, ese fue la función gramatical atribuida al morfema aruaco insular gua. En 1883, Antonio Bachiller y Morales, en su obra Cuba primitiva, lo considera artículo demostrativo3. En 1897, el erudito puertoriqueño Cayetano Coll y Toste, en su Prehistoria de Puerto Rico, estimaba que gua: “como prefijo equivalía al artículo el, la lo; y como sufijo a la preposición de” 4. En 1914, el lexicógrafo cubano Alfredo Zayas, en su Lexicografía Antillana, también se remite a Pedro Mártir de Anglería y consigna que gua: “significa: el‒el que es”. Más adelante refiere: “al final del vocablo no parece ser artículo y por otra parte, entra en la formación de muchos vocablos esta sílaba guá, sin tener ese carácter o concepto”5.

En el momento que los mencionados autores realizaron sus apreciaciones sobre el morfema gua, ya se había producido un importante acontecimiento en el estudio del aruaco insular, el cual abría el camino para un conocimiento más profundo de esta lengua y, por consiguiente, para establecer el significado del referido morfema. En 1871 el arqueólogo, etnólogo y lingüista estadounidense, Daniel G. Brinton, publicó un artículo titulado The Arawak language of Guiana and its linguistic and ethnological relations, donde se demostró por primera vez la relación entre el lokono de las Guayanas y las lenguas que hablaban los aborígenes de las Antillas Mayores y las Bahamas6.

Por cuanto el lokono todavía es una lengua viva (aunque en peligro de desaparación) y existen diccionarios y gramáticas escritos por navegantes y misioneros europeos entre los siglos XVI y XIX, así como estudios modernos desarrollados por linguistas, es posible estudiar el aruaco insular mediante el método comparativo dirigido a identificar similitudes léxicas y fonéticas entre ambas lenguas. Diversas investigaciones han mostrado que el aruaco insular y el lokono son muy parecidos e incluso pudieran considerarse dialectos de un mismo idioma7. También es posible estudiar el aruaco insular comparándolo con otras lenguas de la familia aruaca.

Sin embargo, Brinton no alcanzó a identificar en lokono el cognado (vocablo con el mismo origen etimológico) del morfema aruaco insular gua y se limitó a señalar que no es un artículo, considerándolo erróneamente una señal o indicador del vocativo8.

En 1939, Claudius Henricus de Goeje, un marino y cartógrafo holandés, quien se enamoró de la cultura aruaca durante una expedición a Suriname a principios del siglo XX y dedicó el resto de su vida a estudiarla, publicó en el Journal de la Société des américanistes, su trabajo Nouvel examen des langues des Antilles, donde por primera vez se identifica al morfema aruaco insular gua como un cognado del lokono wa, con el significado de ‘nosotros’, ‘nuestro’9.

Con anterioridad, en 1928, C. H. de Goeje había publicado un trabajo sobre el lokono, titulado The Arawak Language of Guiana, donde profundiza en los significados del morfema wa en esa lengua, los cuales resultan ser diversos y no limitarse exclusivamente a ‘nosotros’, ‘nuestro’10. Por eso llama la atención que en su obra de 1939 este autor no haya intentado encontrar otros significados del morfema gua en aruaco insular.

En 1970, el eminente pedagogo e investigador cubano José Juan Arrom, publicó en el Boletín de la Real Academia Española un artículo titulado, Para la historia de las voces “conuco” y “guajiro”. En ese trabajo, el autor indica acertadamente que el vocablo guajiro proviene del aruaco insular guaxerí (registrado por Bartolomé de Las Casas) y significa ‘nuestro compañero’, donde el morfema gua es cognado del lokono wa, ‘nosotros’, ‘nuestro’11. En trabajos posteriores Arrom, al analizar otros vocablos aruaco insulares, asigna el mismo significado de ‘nosotros’, ‘nuestro’, al morfema gua, aunque no siempre tal etimología resulta acertada, como en el caso del antropónimo Guacar12 (uno de los nombres atribuidos a la diosa Atabeira), donde en realidad significa ‘contraído’, en su acepción de ‘reducido a un menor tamaño’, como demostramos en una entrada anterior (Atabeira: los nombres de la diosa).

En la actualidad no se encuentran estudios sobre la etimología de los aruaquismos insulares que asignen al morfema gua un significado diferente de ‘nosotros’, ‘nuestro’ o de aquellos erróneos que ya mencionamos. En ese sentido, el propósito del presente trabajo esta dirigido a demostrar la existencia de aruaquismos insulares donde el morfema gua no se utiliza como pronombre de la primera persona del plural y tiene otros significados similares a los registrados por C. H. de Goeje para el cognado lokono de este morfema (wa).

C. H. de Goeje señala como significado general de este morfema lokono: “oa o wa,estacionario, separación entre los eventos o cosas que participan en el paso del tiempo”(Oa or wa, stationary, separate among the events or things that partake in the passing of time). Como explica este autor, la expresión “eventos o cosas que participan en el paso del tiempo” se refiere a eventos que pueden estar pasando o a una condición u objeto considerado en su carácter transitorio, y nombra a ese tipo de simbolismo “realidad ligada al tiempo” (time-bound reality) o “realidad temporal” (time-reality) 13.

Posteriormente, C. H. de Goeje relaciona las acepciones o significados específicos del morfema wa en distintos vocablos, de los cuales presentamos una amplia selección14:

- ‘Sin cambio’, ‘duradero’ (no making headway, lasting).

- ‘En sí mismo’ (in itself).

- ‘Separado’, ‘independiente’ (separate, independent).

- ‘Apariencia anormal’ (abnormal appearance).

- ‘Curvado’ (curved).

- ‘Contraído’, ‘contraer’, ‘seco’, ‘lánguido’ (contracted, contracting, to be dry, pineth away).

- ‘Vasto’ (vast). ‘Nosotros’ (we) es una variante de esta acepción.

- ‘Distante’, ‘lejano’ (distant, far away).

- ‘Excesivamente’ (exceeding).

- ‘Largo’, ‘extensión’, ‘distancia’ (length).

- ‘Buscar’ (to go about, to seek).

- ‘Muy’, ‘extremadamente’ (very, exceedingly).

- ‘Consentir’, ‘apreciar’ (to be consenting, to praise).

Con el objetivo de establecer la posible presencia de algunos de estos significados en aruaquismos insulares del español hablado en Cuba, realizamos una selección de 6 vocablos de este tipo, los cuales se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1

Selección de aruaquismos del español de Cuba con el morfema gua en su estructura, agrupados por campos léxicos y con su referente. Tomados de Valdés Bernal, 199115 y del Diccionario Geográfico de Cuba16.

| Aruaquismos | Referente |

| Guao | Comocladia playphylla. |

| Guaguao | Capsicum frutescens var. baccatum (Linneo). |

| Guano | Nombre genérico de las palmas con hojas en forma de abanico. |

| Cultura material | |

| Guamo | Caracol utilizado como trompeta. |

| Guayo | Instrumento para rayar. |

| Toponimia | |

| Guane | Llanura situada en el extremo occidental de Cuba, en la provincia de Pinar del Río… |

Guao

Se conoce con este nombre en Cuba a la Comocladia platyphylla (Figura 1) y también a otras epecies fitotóxicas como la Comoclaida dentata, la Comocladia intermedia, el Metopium toxiferum y el Metopium venosum (Anacardiaceae)17. Son propias de sabanas, costas y terrenos pedregosos y según Ricardo et. al:

Se caracterizan por ser plantas cáusticas y tóxicas; las afectaciones que ocasionan generalmente, están en correspondencia con la sensibilidad de las personas a su toxicidad, en ese caso, es muy peligroso acercarse a estas plantas, algunas con solo estar la persona expuesta a la emanación de las sustancias volátiles se le producen inflamaciones o ulceraciones en el cuerpo, que pueden ser más o menos graves, en función de la hora y duración de la exposición, cuando es al mediodía las afectaciones son mayores. El látex es muy cáustico y produce serias quemaduras, en aquellas personas que no son muy sensibles sólo les mancha la piel con una coloración marrón muy oscura o negra18.

Figura 1

Guao (Comocladia platyphylla)

El guao y sus efectos tóxicos llamaron tempranamente la atención de los colonizadores españoles. Los cronistas Fernandez de Oviedo19 y Bartolomé de Las Casas20 lo mencionan en sus crónicas y utilizan para ello el nombre aborigen.

El vocablo guao puede segmentarse de la siguiente forma: gua +ao = guao, donde se elimina una vocal /a/ por elipsis.

En relación con el morfema ao, en una entrada anterior (Cauto, el río y el nombre) demostramos que significa ‘espacio’ en aruaco insular.

En cuanto al significado del morfema gua en este caso, vamos a partir de la hipótesis de que el nombre está relacionado con los efectos tóxicos que produce la planta, su característica más llamativa y relevante para los seres humanos. Estos efectos se distinguen por la inflamación de la piel y la aparición de vesiculas y ampollas, entre otros tipos de lesiones. Entre las acepciones o significados específicos del morfema gua en lokono, existen dos que se ajustan a la descripción de estas manifestaciones patológicas: ‘apariencia anormal’, puesto que la zona de la piel afectada toma un aspecto diferente al habitual, y ‘curvado’, pues las zonas inflamadas de la piel, así como las vesiculas y ampollas tienen una forma curvada.

De tal forma, gua, ‘apariencia anormal’, ‘curvado’ + ao, ‘espacio’ = guao, ‘espacio anormal y curvado’. Todo indica que guao era el vocablo utilizado en aruaco insular para denotar la inflamación y las ampollas, así que en primera instancia guao significa ‘inflamación’, ‘ampolla’, y la planta es nombrada en esa forma por su propiedad de generar esas alteraciones en la piel.

Guaguao

El Capsicum frutescens es conocido en Cuba como ají guaguao o ají picante. Es un arbusto de la familia de las solanáceas que alcanza hasta un metro de altura. Sus frutos son de pequeño tamaño, de entre 2 y 5 cm de largo (Figura 2b). Es utilizado como condimento y en la medicina natural. El contacto con la piel produce un ardor intenso y su sobredosificación causa irritación, inflamación y la aparición de ampollas.

Figura 2

Guaguao (Capsicum frutescens)

En la estructura de guaguao, se aprecia la reduplicación del segmento guao donde se elimina un fonema /o/ por elipsis, guao + guao = guaguao. Es evidente que el vocablo guao, ‘inflamación’, ‘ampolla’, es utilizado en este caso por las mismas razones que en el nombre aborigen de la Comocladia playphylla, pues el guaguao provoca efectos similares en la piel.

La reduplicación en lokono, además de indicar una mayor intensidad de un estado o de una cualidad, también se utiliza para indicar repetición o pluralidad21. En nuestra opinión, en el caso del vocablo aruaco insular guaguao, está relacionada con la intensa sensación que provoca en la boca o la piel y que pudiera describirse como un hormigueo que se repite de forma pulsatil, el cual acompaña la inflamación.

Guano

El diccionario de la lengua española de la RAE define al guano, en su primera acepción, como el “nombre genérico de palmas de tronco alto y redondo, sin ramas, con hojas en forma de abanico. El tronco de algunas especies se utiliza para hacer estacas, postes de cercas, pilotes, etc., y las hojas sirven como cubierta de techos”. En su segunda acepción, lo registra con el significado de “hojas secas o pencas de las palmas”22.

Estas hojas o pencas se utilizaban por los aborígenes taínos para las cubiertas de sus viviendas y hasta el presente se emplean con el mismo objetivo en los campos de Cuba. También sirven para construir los techos de otras construcciones rústicas de mayor tamaño destinadas a instalaciones gastronómicas y recreativas, denominadas “ranchón”.

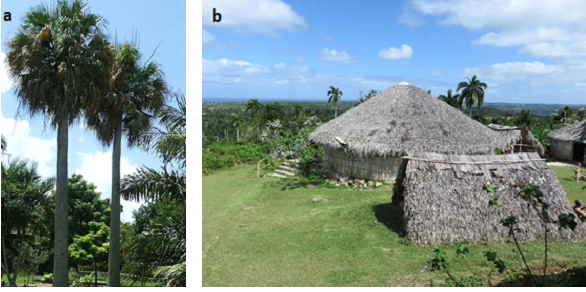

En la Figura 3a se muestran ejemplares de la especie nombrada “palma cana”, sabal causarium, cuyas hojas se encuentran entre las mejores para techos. En la figura 3b se aprecian construcciones tainas con techo de guano, recreadas en la localidad de Chorro de Maita, Holguín.

Figura 3

Ejemplares de palma cana -sabal causarium- (a) y construcciones taínas con techo de guano, recreadas en Chorro de Maita, Holguín, Cuba (b).

b) Foto por Ineilands / CC BY-SA 4.0

En la estructura del vocablo guano, se distinguen los morfemas gua y –no. En relación con el segundo, es un sufijo pluralizador que también se encuentra en la palabra taíno, registrada tempranamente por Pedro Mártir de Anglería23. C. H. de Goeje recoge el sufijo –no en lokono con el significado: ‘pluralidad (dos o más) de seres racionales’ (plurality (two or more) of rational beings)24.

Con respecto al significado del morfema gua en este vocablo, partimos de la hipótesis que esta relacionado con el empleo de las hojas en forma de abanico de los distintos tipos de palmas para construir la cubierta de las viviendas de los aborígenes. Cobijados bajo este tipo de techo, ellos se protegían de los elementos y se mantenían secos, por lo cual nombraron guano, ‘secos’, a ese tipo de hojas y palmas.

De tal forma, gua, ‘seco’ + –no, ‘sufijo pluralizador’ = guano, ‘secos’.

Guamo

El vocablo guamo fue registrado en el habla popular cubana por primera vez en 1849 por el lexicógrafo Esteban Pichardo, quien señala su procedencia aborigen25. Alfredo Zayas lo describe como “caracol grande de los llamados cobo, horadado en un extremo para producir soplando en su interior, sonido fuerte y bronco”26 (Figura 4).

Figura 4

Cobo (Strombus gigas)

El antropólogo sueco, Sven.Loven, en su obra Origins of the Tainian Culture, indica que, aunque en la literatura histórica no se dice nada sobre el empleo de trompetas de caracol entre los taínos, los hallazgos arqueológicos de ejemplares en Cuba y otros lugares de las Antillas evidencian que los conocían. Este autor describe su uso por los indígenas caribes insulares, como instrumentos para transmitir señales en la guerra, la pesca y la caza. También cita al misionero Raymond Breton, quien vivió entre los caribes, quien refiere que cuando una canoa que navegaba de noche se disponía a atracar en la costa, uno de los tripulantes daba la señal con el guamo a la gente en tierra para que enciendieran un fuego con el objetivo de guíar la embarcación27. El empleo del guamo debió ser semejante entre los aruacos insulares. En la actualidad es utilizado como instrumento musical folklórico, uso que se presume fue heredado de los aborígenes.

En la estructura de guamo se distinguen los morfemas gua y mo. El empleo de este instrumento para establecer la comunicación entre lugares separados por largas distancias, indica que en este caso gua significa ‘distante’.

En cuanto al morfema mo, en lokono la expresión mo-tu posee varios significados relacionados con la acción de ‘reunir’:

- Combina dos o más personas previamente indicadas, en un grupo28.

- Agrupa varios individuos u objetos en una categoría, dando lugar a la acepción ‘tal’, ‘tipo’, ‘clase’29.

La expresión mo-tu esta compuesta por la raíz y el sufijo –tu; el segundo lo hemos analizado en varias entradas anteriores y es un sufijo derivado del vocablo oto, ‘hija’, el cual se utiliza para formar adjetivos sustantivados y adjetivos atributivos, como por ejemplo, wádin, ‘ser largo’; wáditu, ‘lo largo’, ‘el largo’32; ikihi, ‘fuego’; ikihi-tu kaspara, ‘una espada ardiente’30.

Por tanto, el morfema mo significa ‘reunión’.

Por consiguiente, en aruaco insular, gua, ‘distante’ + mo, reunión’ = guamo, ‘reunión de lo distante’.

Guayo

.Esteban Pichardo recoge este vocablo como voz indigena con el significado de: “la tabla cuadrilonga sembrada de piedrecillas silíceas o asperon, en que se raya la yuca”31 (Figura 5).

Figura 5

Guayo aborigen

Foto: Daniel Torres Etayo32

En la estructura de guayo, se aprecian los morfemas gua y –yo. El primero, en este caso, significa ‘separado’, ‘independiente’, ‘pedazo’, pues al ser rallada, la masa de los tubérculos se divide en pequeños fragmentos. En cuanto al sufijo –yo, es una forma del vocablo oyo, iyu, ‘madre’35. De esta forma, gua, ´pedazo’ + -yo, ‘madre’ = guayo, ‘madre del pedazo’, ‘productor del pedazo’, nombre que destaca la función del instrumento de crear fragmentos independientes a partir de algo originalmente entero.

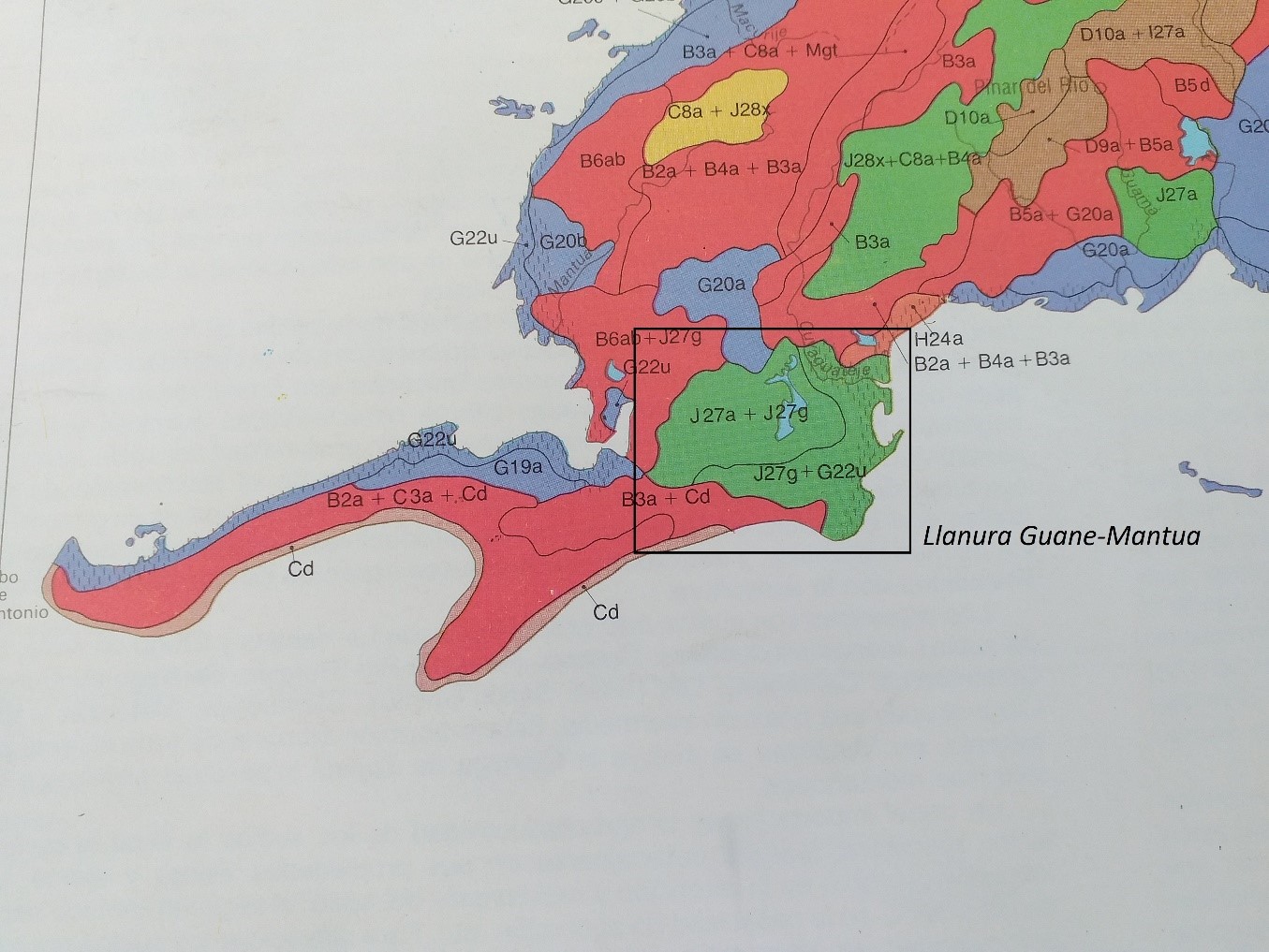

Guane

Es una llanura situada en el extremo occidental de la isla de Cuba, la cual se distingue por sus suelos arenosos. Según el Diccionario geográfico de Cuba, está formada por depósitos aluviales del pleistoceno medio superior y constituye una llanura lacustre y palustre acumulativa, plana, parcialmente pantanosa36.

Figura 4

Suelos de la llanura Guane-Mantua, según el mapa de suelos del Nuevo atlas nacional de Cuba de 1989.

Modificado del Mapa de suelos del Nuevo atlas nacional de Cuba. 1989.

Es la característica de poseer suelos arenosos, la que motiva el nombre aborigen de esta localidad cubana. En la estructura de guane, se identifican los morfemas gua y –ne. El primero significa en este caso, ‘separado’, ‘dividido’, por cuanto la arena esta formada por infinidad de partículas diferentes de muy pequeño tamaño. Por su parte, -ne es un sufijo enfático que en lokono agrega al significado de la palabra el principio de “algo que realmente es o debe ser”37. Así pues, gua, ‘separado’, ‘dividido’ + -ne, ‘en realidad’ = guane, ‘realmente dividido’, ‘muy dividido’, significado literal utilizado para nombrar la arena. Por tanto, en el contexto del caso que analizamos, guane significa ‘arena’.

Otros topónimos aborígenes de la geografía de Cuba que nombran lugares arenosos o cenagosos se derivan del vocablo guane, como Guaney (playa y punta en el municipio de Esmeralda, Camagüey), Siguaney (localidad del municipio Taguasco, provincia de Sancti spíritus), Siguanea (ensenada en la Isla de la Juventud). En todos ellos se puede apreciar la presencia del segmento guane en su estructura.

Referencias

- Valdés Bernal, Sergio. 2010. “El poblamiento precolombino del archipiélago cubano y su posterior repercusión en el español hablado en Cuba”. En Contextos. Estudios de humanidades y ciencias sociales. NO.24. Página 126.

- Mártir de Anglería, Pedro. 1892. Décadas del nuevo mundo. Década Tercera. Libro VII. Capítulo III. En Fuentes históricas sobre Colón y América. Pedro Mártir de Anglería. Madrid. Tomo Segundo. Página 397.

- Bachiller y Morales, Antonio. 1883. Cuba primitiva. Página 271. La Habana.

- Coll y Toste, Cayetano. 1897. Prehistoria de Puerto Rico. Editorial Vasco Américana, S.A. Bilbao. Página 216.

- Zayas y Alfonso, Alfredo. 1914. Lexicografía Antillana. Habana. Página 223.

- Brinton, Daniel Garrison. 1871. The Arawak Language of Guiana in its Linguistic and Ethnological Relations. McCalla & Stavely, Printers, Philadelphia.

- Kouwenberg, Silvia. 2010. “Taino’s linguistic afiliation with mainland Arawak”. En Proceedings of the Twenty-Second Congress of the International Association for Caribbean Archaeology (IACA). The Jamaica National Heritage Trust. Kingston. https://www.researchgate.net

- Brinton, Daniel Garrison. 1871. Obra citada. Página 12.

- Goeje, Claudius Henricus de. 1939. “Nouvel examen des langues des Antilles: avec notes sur les langues Arawak-Maipure et Caribes et vocabulaires Shebayo et Guayana (Guyane)”. En Journal de la Société des américanistes, NOUVELLE SÉRIE. Vol. 31. No. 1 (1939). Página 16. https://www.jstor.org/stable/24601998.

- Goeje, Claudius Henricus de. 1928. The Arawak Language of Guiana. Cambridge University Press. New York. Páginas 158-165. www.cambridge.org.

- Arrom, José Juan. 1970. “Para la historia de las voces“conuco” y “guajiro”. En el Boletín de la Real Academia Española. L, cuaderno CXC, mayo-agosto. Páginas 337-348.

- Arrom, José Juan. 1975. Mitología y artes prehispánicas de las Antillas. Editorial Siglo XXI. México. Páginas 45-54.

- Goeje, Claudius Henricus de. 1928. Obra citada. Página 158.

- Goeje, Claudius Henricus de. 1928. Obra citada. Páginas 158-165.

- Valdés Bernal, Sergio. 1991. Las lenguas indígenas de América y el español de Cuba. Editorial Academia, La Habana.

- Real Academia Española. 2014. Diccionario de la lengua española. Vigesimotercera edición.

- Ricardo Nápoles, Nancy Esther et al. 2021. “Especies fitotóxicas, Cuba”. En Acta botánica cubana 196. Páginas 30-39. https://www.researchgate.net/publication/352552781.

- Ricardo Nápoles, Nancy Esther et al. 2021. Obra citada.

- Fernández de Oviedo y Valdés, Gonzalo. 1853. Historia general y natural de las Indias, islas y tierra-firme del mar océano. Real Academia de Historia. Madrid. Parte Primera. Libro IX. Capítulo XXXIV. http://books.google.com.

- Las Casas, Bartolomé. 1909. Apologética historia de las Indias. En Serrano y Sanz. Historiadores de Indias, TI. Página 37. Madrid. https://archive.org.

- Goeje, Claudius Henricus de. 1928. Obra citada. Página 133.

- Real Academia Española. 2014. Obra citada.

- Mártir de Anglería, Pedro. 1892. Obra citada. Página 397.

- Goeje, Claudius Henricus de. 1928. Obra citada. Página 119.

- Pichardo, Esteban. 1849. Diccionario provincial casi-razonado de voces cubanas. Segunda edición. La Habana. Página 100. http://books.google.com.

- Zayas y Alfonso, Alfredo. 1914. Lexicografía Antillana. Habana. Página 250.

- Loven, Sven. 1935. Origin of the Tainan Culture, West Indies. Göteborg. Páginas 495-496. www.cubaarqueologica.org.

- Goeje, Claudius Henricus de. 1928. Obra citada. Páginas 112-113.

- Goeje, Claudius Henricus de. 1928. Obra citada. Páginas 127, 179 .

- Hermanos Moravos. 1882. “Arawakisch-Deutches Wörterbuch, Abschrift eines im Besitze der Herrnhuter Bruder-Unität bei Zittau sich befindlichen-Manuscriptes”. En Grammaires et Vocabulaires Roucouyene, Arrouague, Piapoco et D’autre Langues de la Région des Guyanes, par MM. J. Crevaux, P. Sagot, L. Adam. Paris, Maisonneuve et Cie, Libraries-Editeurs. Páginas. 175, 177.

- Pichardo, Esteban. 1875. Diccionario provincial casi-razonado de voces y frases cubanas. Tercera edición. La Habana. Página 184. http://books.google.com.

- Torres Etayo, Daniel. 2006. Taínos: mitos y realidades de un pueblo sin rostro. www.cubaarqueologica.org.

- Goeje, Claudius Henricus de. 1928. Obra citada. Páginas 167, 193.

- Comisión Nacional de Nombres Geográficos. 2000. Obra citada.

- Goeje, Claudius Henricus de. 1928. Obra citada. Páginas 35, 77.